情報労連の2025春季生活闘争

産別・加盟組合は何をしているのか/何をすべきか賃上げを生産性向上や消費拡大につなげる

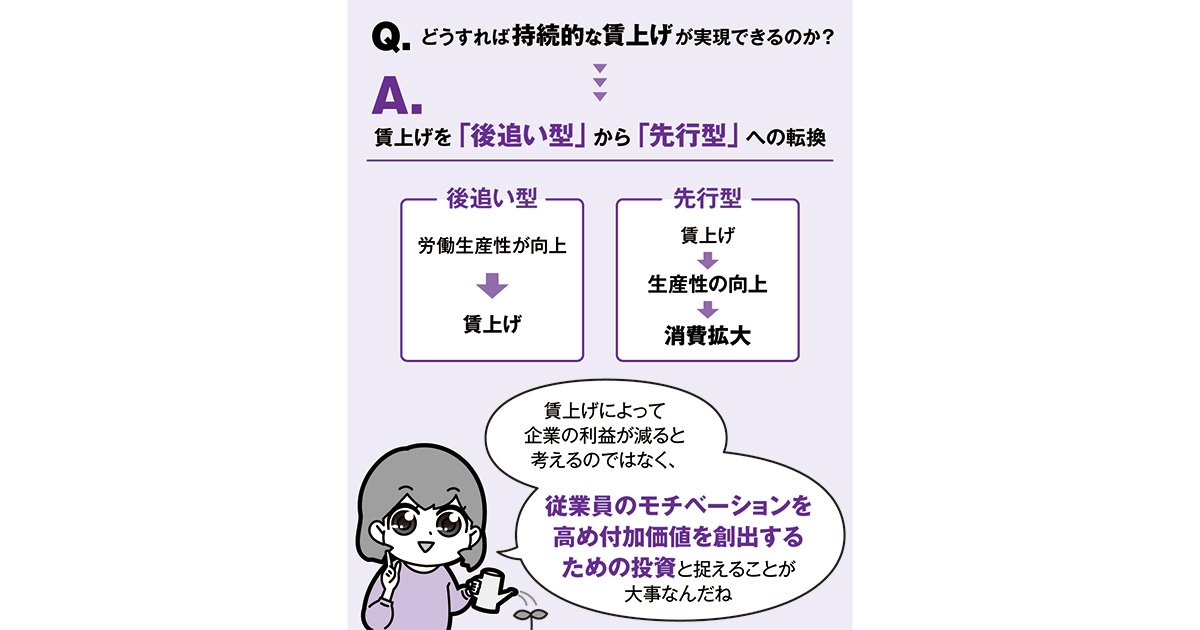

「後追い型」の賃上げから「先行型」へ転換せよ

法政大学教授

「後追い型」から「先行型」へ

日本社会は今、持続的な賃上げを実現できるかどうかの歴史的な転換点に立っています。こうした認識をまず労使で共有することが重要です。

2024春闘の賃上げ率は、5.10%と前年より高い結果となりました。ただし喜んでばかりもいられません。物価高が続き、実質賃金が上がらない状態が続いているからです。また、300人未満の企業と大企業との賃上げ格差も開いています。この問題を改善しなければ社会全体の底上げは実現できません。

春闘は、最近こそ成果を上げていますが、賃上げできない時期が長く続きました。他国では賃上げが進む中、日本の賃金は停滞してきました。皆さんに思い出してほしいのは、日本が高い賃上げを実現していたときのことです。この時期、日本の労使は「生産性3原則」の下、互いに協力しながら労働生産性を上げてきました。そして協力して労働生産性を向上させた成果は、賃上げとして分配されてきました。

しかし、近年はどうでしょうか。データを見るとこの原則が守られてきたとはいえません。1991年を100とすると、2021年現在、労働生産性は148になりました。しかし、平均実質年収は105に過ぎません。つまり、労働生産性は向上しても賃上げに結び付いていないのです。

賃金は従来、労働生産性が向上した結果、上昇するという「後追い型」が一般的な認識でした。しかし、この「後追い型」が機能しなくなっている現在、持続的な賃上げを実現するためには、従来の認識を変える必要があります。具体的には、賃上げを先に実現する「先行型」のアプローチへ転換すること。その実現に向けて労使で認識を共有することが重要です。

賃上げ→生産性向上のルート

その第一歩として次のように考えてみましょう。まず賃上げを巡る経路の順番を変えます。これまでのように生産性の向上を先に置くのではなく、賃上げを先に置きます。つまり、生産性の向上の前に賃上げがあり、それが企業の生産性の向上や、国民レベルの生産性の向上につながります。さらにそれが消費の拡大に結び付き、労働者や企業のプラスになると考えるということです。賃上げを「後追い型」から「先行型」に転換する際、私たちはこうした循環を追求する必要があります。

では、これに必要なロジックを労使で共有してきましょう。

まず賃上げが生産性の向上につながるかということです。その際の懸念事項の一つは、賃上げは企業の利益を減らすのではないかということです。これは賃金をコストとして捉える場合、そうなることが多いといえます。この見方では、賃上げは利潤を圧迫する要因になるからです。

しかし、賃金を付加価値を生み出す源泉として捉えると見方は変わります。この見方では、賃上げは従業員のモチベーションを高め、付加価値を創出するための投資として捉えることができます。この見方では賃上げは企業の利益を減らしません。むしろ利益を増やすための要因になります。

日本で賃上げが停滞した背景には、賃金をコストとして捉える考え方が強まったことがあると思います。日本の企業の特徴は、PDCAサイクルを現場レベルまで浸透させていることです。これは一見効率的に見えますが、ここに投資の観点がないと、主としてコストダウンに向けてのPDCAサイクルを回すことで利益を上げようとする動きに傾きがちです。データでもそのことが確認できます。日本の製造業の収益力を「実質労働生産性」と「付加価値デフレーター」に分解すると、「実質労働生産性」はプラスであるものの、「付加価値デフレーター」はマイナスになっています。これはつまり、製品を効率良く作れるものの、その製品を安くしか売れないために利益が出づらい構造になっているということです。この課題を解決するためには投資をして付加価値の高い製品を作る必要があります。

日本は情報化投資でアメリカに比べて大きく遅れているだけではなく、製造業の資本装備率などでも、例えば隣の韓国との間に差をつけられています。特に中小企業には余裕がなく、投資ができていません。このような投資不足の状態は、日本企業が将来に向けての展望を描けていないことを意味しています。

このことから、賃上げによる人への投資に依拠して付加価値を向上させ、利益を上げるという考え方が重要になっているといえます。

価格転嫁の重要性

では、投資のための財源をどのように確保できるでしょうか。そのために重要なのが適正な価格転嫁です。賃上げが付加価値の創出につながり、それが販売→消費というルートを通じて企業の利益に結び付くためには、適正な価格転嫁が必要になります。しかし、日本企業はサプライヤーへの値下げ圧力を半世紀以上にわたってかけ続けてきました。最近ではこれを見直す動きも出始めていますが、中小企業が投資の余裕を持てるようにするためには、サプライヤーへの値下げ要請を当面の間、留保すべきだと思います。これは情報通信産業も同じです。

賃上げ→労働の質の向上のルート

他方、賃上げを経済成長に結び付ける政策は、各国で行われてきました。日本では安倍政権が「一億総活躍プラン」の中で、女性や高年齢労働者の労働供給を増やす政策と、最低賃金の引き上げや非正規労働者の処遇改善に取り組みました。安倍政権の狙いは、これらの施策によって賃金総額を増やし、消費の拡大やGDPの向上につなげることでした。しかしその狙いは成功したとはいえません。労働供給を増やすことには成功しましたが、非正規労働者の処遇改善をはじめ労働の「質」を良くすることは十分にできませんでした。

このことから持続的な賃上げのためには、労働の質を高めて生産性を向上させることが不可欠だといえます。

この視点から見ると、日本はICT投資が停滞しており、中でも高スキル人材の育成が進んでいません。DXを推進する人材が不足しており、企業の人材育成に対する投資も各国と比べて遅れています。加えて、働く人自身も他国に比べて学習・自己啓発をしている割合が低く、自己投資をしていません。この現状から抜け出すためには、賃上げによる労働の質向上とともに労働時間の短縮も重要な課題になります。

格差是正への具体策

ここまで見てきたように、賃上げは、価格転嫁が円滑に進めば、企業の生産性の向上につながります。その上で、労働者および国民一般の質の向上を促し、それが販売→消費のルートを通じて、結果的に労働者と企業の利益アップにつながるという好循環となります。このような「賃上げ先行型」がもたらす好循環を労使が認識する必要があります。

これを踏まえて格差に関して注意を促したいと思います。ここ数年の春闘では賃上げの格差が広がっています。中小企業も含めた全体の底上げができなければ日本社会全体の劣化は止められません。そのためにいくつか具体的な提案をしたいと思います。一つは、価格転嫁の担当者を情報労連本部に置き、未組織の事業所も含めた巡回を行うこと。もう一つは、システム・エンジニアの最低賃金協定の締結を提案することや、国土交通省の「電気通信関係技術者等単価」にプラスアルファした単価設定を提案することです。労使の認識の共有に基づく、自律的で緊張感のある話し合いと交渉を期待しています。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)