情報労連の2025春季生活闘争

産別・加盟組合は何をしているのか/何をすべきか「労働力希少社会」の到来

労働組合に期待されることとは?

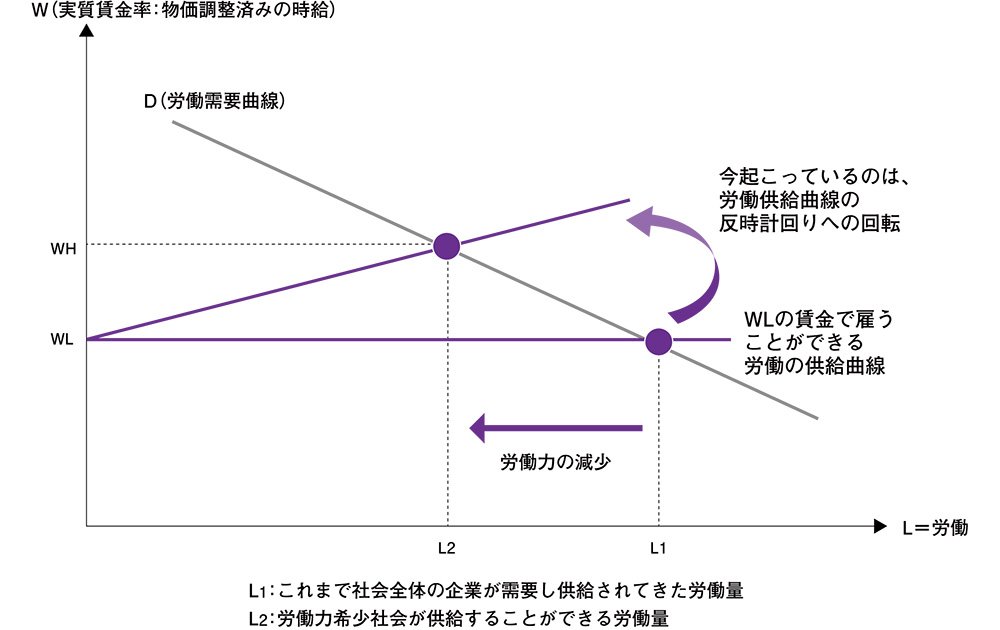

水平の労働力供給曲線

賃金水準は、労働力の需給バランスが労使の力関係を左右することで基本的に決まります。

グラフの縦軸は、実質賃金率(=物価調整済みの時給)を表し、横軸は労働量を表しています。例えば、ある企業がある製品を生産する場合を考えてみます。賃金率が低ければ、企業は多くの人を雇い入れることができる一方、賃金率が高ければ、雇い入れる人数は少なくなります。そのため各賃金水準に対する労働の需要量を表す労働需要曲線は一般的に右下がりで描かれます。

労働供給曲線は、賃金率が高くなるほど働こうと思う人の数が増えるため、一般的に右上がりで描くことができます。しかし、日本ではこの労働供給曲線が、水平に近い状態が続いてきたと考えられます。それは、賃金率を上げなくても企業は必要な労働量を確保できていたことを意味します。

日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少しています。このことを踏まえれば、労働力の不足はもっと以前から起きていてもおかしくはありません。この間、国は、労働供給を増やすような政策を採ってきました。追加的な労働力の主な供給源は、60歳以降の人たちや、それまで家庭に入っていた女性たちでした。そのため生産年齢人口の減少にもかかわらず、雇用労働者の数は実は増えてきました。

これにより、企業は、賃金率を上げずに人を雇うことができ、労働供給曲線は右上がりにならず、水平を維持することができたのでしょう。

「ルイスの転換点」

しかし、この状況にも変化が見え始めています。追加的な労働力の供給源となっていた女性労働者については、2010年代半ば以降、急激に就業率が上昇し、これからさらに伸びる余地は少なくなっています。高年齢労働者に関しても、団塊の世代がすべて75歳以上となり、65〜74歳の前期高齢者の人口も減るようになっています。こうなると、賃金水準を上げないと、以前と同じだけの労働量を確保することはできなくなります。そのため労働供給曲線は水平から右上がりに回転することになります。

このような労働供給曲線の変化はかつての日本でも起こりました。それは1960年代の高度経済成長期のことです。当時の日本では、工業部門での労働需要の拡大が、農村にあった豊富な労働力でまかなわれていたため、労働需要が拡大しても工業部門での労働供給曲線は比較的水平なままが続いていました。しかし、農村の供給源が枯渇し始めると、工業部門における労働供給曲線は右上がりになり始めました。経済発展の過程で見られる労働市場におけるこうした変化はノーベル経済学賞の受賞者ルイスが唱えたので「ルイスの転換点」と呼びます。いまの日本も、この「ルイスの転換点」に近い状況に入りつつあると考えています。

といっても、日本は労働需要が右側にシフトし続けている、ルイスが見た経済の発展段階にあるわけではありません。むしろ、成熟した経済状況の中、生産物需要があまり増えないままであるし、将来は、人口減少により生産物需要が減少し、労働需要曲線が左にシフトすることも考えられます。

他方、長く水平だった労働供給曲線が、反時計回りに回転して、右上がりになります。そのため、賃金の上昇が起こるようになります。

実際、新卒の初任給やパートなどの採用時給のような外部労働市場に接する領域の賃金が上がってきています。

このように企業が賃金をさほど上げなくても労働力を比較的容易に確保できていた時代が終焉し、賃金をはじめとした処遇を改善しなければ労働力を確保できない時代に入ったことを「労働力希少社会」の到来と呼んでいます。これからの日本では、企業は魅力的な働き方を示して労働力の確保・定着を図るとともに、彼らの能力を最大限に伸ばしていくことが重要になります。

安売りから高付加価値へ

労働力が希少になってきた日本において、希少な労働力を付加価値の低い商品の生産にあてている余裕はあまりありません。労働力希少社会では、製品やサービスの付加価値を高める努力が経営者にこれまで以上に求められるようになります。

交渉力は高まっている

一方、労働供給曲線が反時計回りに回転し今までと同じ賃金で人を雇うことができなくなると、企業は、これを時計回りに回転させる、すなわち水平な労働供給曲線に戻すような政策を政府に要望するのは容易に想像できます。そこで、労働組合に期待されることとは何でしょうか。それは、労働供給曲線を時計回りに回転しないようにすることです。方法は、皆さんで考えてもらいたいと思います。

この点、日本の労働組合は、非正規雇用労働者の拡大に対して、非正規雇用労働者を自分たちとは異なる労働力だと捉え、大きな行動を取らず、受け入れてきました。労働市場の構造が大きく転換しようとしている今、労働供給を増やし需給バランスを緩めることにもつながってきた方針の見直しが求められているのだと思います。

労働供給曲線が反時計回りに回転し始める労働力が希少になる社会では、労働組合の交渉力は高まります。その力を有効に活用する戦略が求められています。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)