働く人のための「民主主義ってなんだ?」参加する民主主義の再生へ!アメリカ労働運動の挑戦

コレクティブ・デモクラシー

─アメリカの民主主義の特徴は?

『インダストリアリズム:工業化における経営者と労働』(C・カー、J・T・ダンロップ他、東洋経済新報社、1963年)という本があります。この本は、歴史は一定方向に進んでいくというマルクス主義的な歴史観を否定し、社会は必ずしも一つの方向に進まないので多様な利害調整とその安定的運営が重要であると分析しました。日本の労働運動は1980年代までアメリカの民主主義に批判的でした。当時の日本の労働運動の中心はマルクス主義的な歴史観に基づくものが主流だったので、この本は日本国内でほとんど注目されませんでした。

ダンロップらのこうした考え方は、経済学者のJ・R・コモンズの影響を受けています。コモンズは、個人の自由と権利を国家のような強大な力から守るためには会社や労働組合といった組織に所属することが必要だと説きました。その背景にあったのは、政治的にも経済的にもアメリカに大きな影響力を行使しようとしたイギリスの存在です。

コモンズは19世紀後半から20世紀にかけて起きた革命の結果を否定的に捉えていました。革命によって民衆が強大な権力の抑圧から解放されたかと言えばそうではなかったからです。この視点は、社会問題の解決のためには社会のさまざまな構成組織が利害調整を続けることが重要であるとする思想につながります。

アメリカの民主主義のもう一つの原点となったのは、キリスト教的世界観との対抗軸です。現実社会に宗教を投影すればいつかは楽園が訪れるというキリスト教的世界観は、一つのゴールをめざすマルクス主義的な歴史観と類似するところがあります。それに対して、生物は明確な方向性をもって進化するのではなく、環境に適応して変化をするというダーウィンの発見は、キリスト教的世界観やマルクス主義的歴史観に対するアンチテーゼとなりました。

近代アメリカ民主主義の原点にはダーウィンが大きな影響を与えています。歴史は一つのゴールに向かって進んでいるわけではなく、環境によって結果は変わる。だとすれば、その環境ごとに最適解を求めなければならない。これを人間社会にあてはめれば、個人が組織に所属して、その組織同士が利害を調整しながら最適解を求めて社会を構築することになる。これがコモンズの考えた「コレクティブ・デモクラシー(集団的民主主義)」です。労働組合はこの利害調整の中心的役割を果たす組織とされたのです。

アメリカ労働運動を振り返る

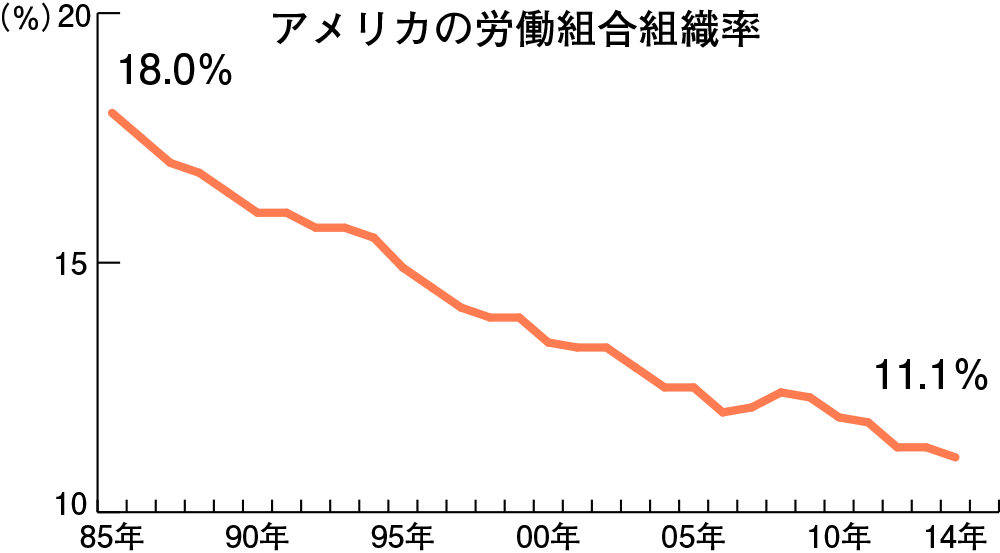

─労組の発言力が低下しています。

労組を民主主義の根幹に置いた社会の枠組みは現在でも変化していません。ですが、20世紀以降、利害調整の枠組みが制度的に整えられ、政府による法規制などが整備されると、さまざまな利害調整の場そのものが形骸化し、単なる手続き化するという弊害が生じました。

一方で、1970年代以降は経済のグローバル化やベトナム戦争の戦費負担などによりアメリカ経済は低迷します。財政赤字と貿易赤字の「双子の赤字」に苦しむようになり、その中で、労組は経済発展の足かせとみられるようになったのです。その象徴的な事件が1981年の航空管制官ストライキです。レーガン大統領は自らを支持していた労組であるにもかかわらず、徹底的な対抗策をとり、最終的にストに参加した航空管制官を解雇しました。この事件は、労組に危機感をもたらす、アメリカ労働運動の一つのターニングポイントになりました。

もう一つは、1989年に始まるピットソン石炭会社で起きたストライキです。このストライキは退職者の年金や健康保険の水準引き下げに対抗するためのものでしたが、労組は地域住民や商店、宗教団体や学者などを巻き込んだ闘いを展開して成果を上げました。

さらには、労働運動からたもとを分かち、地域の組織化(コミュニティー・オーガナイジング)に従事していた活動家が労働運動と再び合流したことがあります。こうしたことが重なり合い、職場だけでなく、地域を巻き込んだ利害調整の場が労組にもたらされました。

─アメリカでは格差拡大や寡頭政治に対する批判もあります。

企業はグローバル化で地理的な制約から逃れられるようになると、地域や国家の中で利害調整を図る当事者としての役割を放棄するようになり、自社の利益を追求する傾向を強めるようになりました。グローバル企業は、有能な人材を囲い込み、不要とする労働者を切り捨てます。国家は切り捨てられた人々の生活を保障する責務がありますが、グローバル企業からの要求に引きずられて対処しきれていません。

宗教的な保守化の進展も影響するようになっています。これは、原理主義的な価値観が広がっていることの表れだと言えます。そうした価値観を持つ人たちは、集団的民主主義のようにさまざまな立場の人たちの利害を調整して社会をつくっていくという考え方をとりません。そのため、そうした考え方が広がると利害を調整する場面そのものが設定しづらくなります。アメリカで進む寡頭政治は、新自由主義的な企業の動きだけでなく、こうした宗教的な保守化の動きと同時進行していると認識する必要があります。

グローバル企業の台頭や宗教的な保守化の広がりは、アメリカの原点である集団的民主主義と矛盾します。だからこそ、アメリカの労働運動は、排他的な原理主義的価値観に対抗して、さまざまな組織が利害を調整し合える社会を再構築することをめざしているのです。

最賃引き上げは成果の一つ

─労組はどのような運動を?

アメリカの労組は利害調整の場にさまざまな人々を参加させる活動に力を入れています。それは集団的民主主義が個人の自由や権利を守るためのものであり、原理主義的な思想と対峙するものだからです。人々に利害調整の場に参加してもらい成果を実感してもらうことで、労働組合が民主主義にとって欠くことのできない役割を担っているということを理解してもらおうとしているのです。

ですから、アメリカの労組は人々が利害調整の場に参加することを促し、そうした場面で議論する方法やデータの収集・分析、民主主義の当事者となる人材の育成に力を入れています。

利害調整の一番小さい単位は地域や職場です。まずはそうした場面で人々が直接参加できる機会をつくらなければいけません。こうしたことの積み重ねが国レベルの政治につながっていきます。アメリカで最低賃金の引き上げ運動が次々と成果を上げている背景には、こうした取り組みがあります。経営者や政治家など、さまざまな立場の人との利害調整にたくさんの人々が参加したということ。デモ行進は、そうした手段の一つに過ぎません。重要なことは運動が最低賃金を引き上げる実際の成果を上げていることです。その中心に「労組」がいることが、アメリカの民主主義を語る上で欠くことはできません。

参加の枠組みを生み出す

─日本はどのようなことを学べるでしょうか。

日本の労働運動が80年代までアメリカの民主主義に批判的であったことを整理する必要があります。私たちがどのような価値観を選び取るのか。「こうでなければいけない」という原理原則を重視するのか、個人の自由や権利を尊重するために集団的民主主義の枠組みを重視するのか。アメリカは後者に向かっています。

民主主義はデモに参加するだけでは実現できません。人々が組織に参加して利害調整の成果を実感することが不可欠です。それが民主主義を取り戻すことなのです。

労組は利害調整の枠組みの中心にあります。その機能を回復させるためには、たくさんの人の声を集めたり、人々に参加してもらったりする必要があります。アメリカのナショナルセンターであるAFL-CIOは、「ワーキング・アメリカ」という個人参加型の利害調整を実現するための組織を十数年の歳月と多額の資金を注ぎ込んで育ててきました。この組織はいまや、最低賃金引き上げ運動の基盤となっています。

アメリカの例は、労組が民主主義の根幹に大きくかかわっていることを教えてくれます。選挙で投票することやデモに参加することだけが民主主義をつくるのではありません。より足元に近い場所で、どれだけ多くの人を利害調整の場に集めることができるか、それが民主主義の根幹を握っています。日本の労組も地域で行われる利害調整の場に積極的にかかわっていくことが重要でしょう。

社会福祉や就労支援などでは、日本のいくつかの地域で個人参加型の利害調整の取り組みが始まっています。まだ労組はそれほどかかわりを持っていません。

労組の再活性化や労組が日本の民主主義の重要な担い手になり続けるためのカギは、労組が職場にとどまらないさまざまな関係者との利害調整の支援者になれるかどうかにかかっています。

地域や職場で人々の参加を促し、利害調整を積み重ねることによって民主主義がつくられるのだという価値観を大切にしてほしいと思います。

盛り上がる「Fight for $15」

アメリカでは最低賃金を引き上げる運動が大きな社会運動になっている。昨年4月15日には米国236都市、約6万人が参加し、「Fight for $15」運動が展開された。ファストフード労働者を中心に、時給15ドルの獲得をめざす運動だ。

すでにニューヨーク州はファストフード従業員らの最低賃金を段階的に時給15ドルに引き上げることを決めた。また、ロサンゼルスやサンフランシスコでも時給15ドルへの引き上げが決まっている。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)