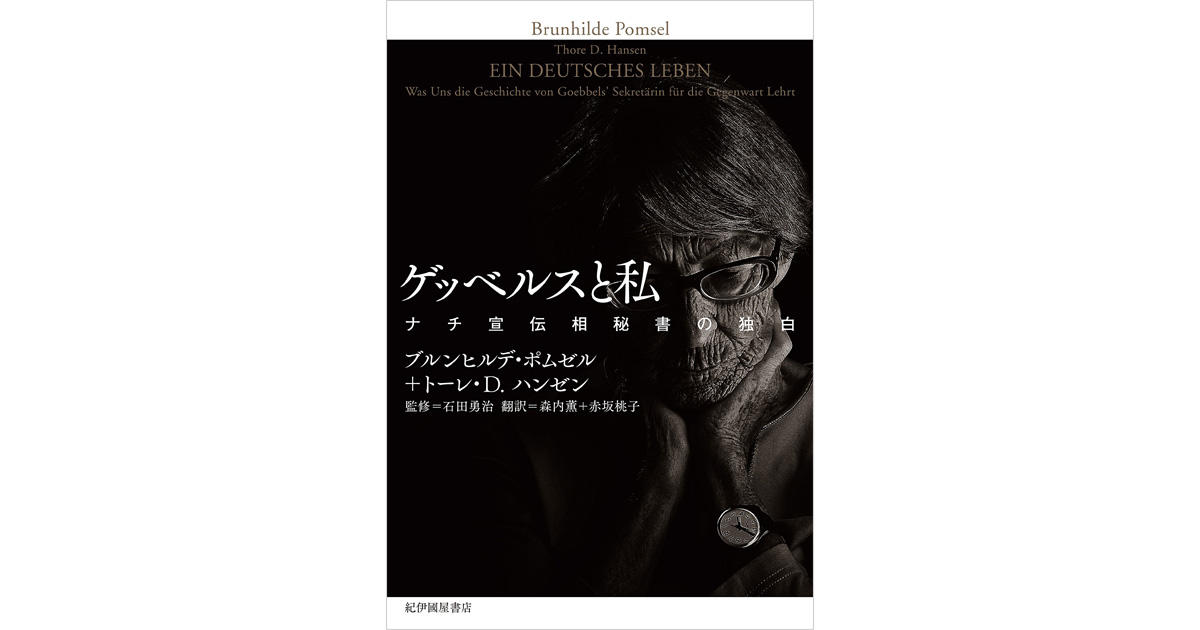

政治とのつながりを見つめ直すいくつかのメッセージ『ゲッベルスと私』から学ぶ

政治への無関心の行方

語りと現実とのギャップ

ポムゼルは映画でも書籍でも「自分は知らなかった。だから罪はない」と言い切ります。一見するとドイツ人にありがちな自己弁明、言い訳をつづった作品のようですが、実際はそうではありません。この映画のすごいところは、ポムゼルの語りと語りの間に、今回初めて日の目を見た同時代映像を挟み、ポムゼルの知らないところ、知ろうとしなかったところで何が行われていたのか、誰の目にもわかる形で描き出したことです。観客はそれを目の当たりにすることで、ポムゼルの語り(主観)と現実世界(客観)のギャップを認識し、語りを相対化して捉えることができるようになります。

映画の最後の方に登場する映像はどれも衝撃的です。ゲットー内部の惨状、解放された強制収容所内に累々と積み上げられた屍、ガス室内部の壁面に残る断末魔の犠牲者の爪痕。これらのいくつかは、宣伝省がユダヤ人の「劣等さ」の証しとして撮影したものでした。知らなかったからといって許されるわけはありません。国民の無知、無関心がドイツをどこへ導いたか、現代の私たちに警鐘を鳴らします。

あえて知ろうとしない

ポムゼルは政治にまったく関心のないごく普通の女子でした。ナチ党に入党したのも思想信条からではなく、就職に有利だったからです。そんな理由でナチ体制を支えるようになったケースは少なくなかったようです。ただポムゼルのような立場にあった者がみな罪を認めなかったわけではありません。ヒトラーの秘書だったトラウデル・ユンゲは戦後、自分にも罪があると反省の弁を残しています。

戦後のドイツでは、直接犯罪に手を染めなかった者には罪がないという考えが一般的でした。もちろん異論もあって、哲学者のカール・ヤスパースのように、たとえ刑法上の罪を犯していなくても、政治的、道義的な罪は免れないとする見方も有力でした。

ポムゼルは、戦後ドイツで何度も繰り返された罪と責任を巡る議論から何の影響も受けなかったと述べています。ナチ時代に自分が見聞きし、感じ、思ったことを、後付けで加工したりせず、そのまま語っています。その点で本作品は、ナチ独裁下の日常、普通の人々の意識を伝える第一級の歴史資料です。

ポムゼルは宣伝省大臣官房の秘書でした。国民への啓蒙活動と称して宣伝省が何をしていたか当然知っていましたし、国家の名において不条理なことが行われていたことも感じていたようです。

しかし職務に忠実なポムゼルは、見てはいけないという上司の指示に従い、深く考えず、おかしなことがあっても目をつぶり、知らないことにしました。安易に知ることで厄介な事態に巻き込まれたくない。どうせ何もできないのだから、下手に知って良心の呵責にさいなまれたくない─そんな思いがあったのです。

権威主義教育の弊害

ポムゼルの語りで、現代の私たちが注目すべき点の一つは、彼女が受けてきた教育に関する証言です。冒頭、父親の権威主義教育についてかなり詳しく語ります。上位の者の言うことには素直に従い、下位の者には強く当たる。こうしたプロイセン的な権威主義メンタリティに、ポムゼルは幼少期からずっと支配されていました。

父親が家庭で政治の話をすることなどまったくなかったと言います。女・子どもは黙っていろ、口を出すなと言わんばかりです。こうした教育を受けたポムゼルに自己決定権という考えは育ちません。上の者に自らの決定権を委ねてしまう。彼女の政治的無関心の根っこはそこにあったようです。

ポムゼルは、ドイツが同じ過ちを繰り返さないためには自分の頭で考える自立した個人の育成が肝要だというようなことを述べています。国家が道徳教育を通して子どもたちの心に介入する一方で、フェイクニュースが横行する現在の日本。私たちにとってもこれは重要な指摘だと思います。

暴走を止められない

私は、政治への無関心がどんな場合でも悪いとは思いません。民主的に選ばれ、信頼に足る為政者が国民の多様な価値観、複雑な利害関係をうまく調整し、少数派を尊重する政治が行われているのなら、特に文句を言う必要はないでしょう。ですが、そうした状況は理想であって、実際は難しい。政治に関心を持たない国民が多くなれば、為政者は自分勝手なことを始めるでしょう。政府が暴走し始めるとき、メディアがそれを報じなければ、ただでさえ目先のことにしか注意が向かない人々に政府の動きを止めることなどできません。

ヒトラー政府は、ある意味想定外の暴走をしました。当初、一部を除いて暴走が暴走だと認識されていませんでした。首相になったヒトラーは失業対策と並んで、「多数派ファースト」の政治を始めます。さまざまな少数派、異なる意見を持つ者を容赦なく切り捨てる一方で、多数派を優遇して国民統合を進めたのです。

ここでいう多数派とは、ユダヤ人(ユダヤ教徒)でない人、共産主義者でない人、同性愛者でない人、つまり心身ともナチの規範に合致した「健全なドイツ人」のことです。ドイツ国民の多くがそれに合致しました。民主主義をわきまえる為政者なら少数者の権利に配慮したはずですが、ヒトラーは真逆のことを行ったのです。

統合された国民は政治集会への参加など大規模動員の対象となり、これに血道をあげる者も大勢出てきますが、反対に関心を持たない、持てない者も少なくありませんでした。しかしそんな人も、ヒトラーの政治におかしなことがあっても、自分には関係がない、どうせ何もできないのだからといって目をつぶって従ったのです。ユダヤ人など少数派への目に余る行為も、ポムゼルがそうしたように見て見ぬふりをした。気づいた時はもう誰も止められない状況になっていたのです。

現在の日本は独裁とまでは言えません。しかし安倍政権下で起きている一連のおかしな事態に、自分は関係ないから気にしない、まずいことがあっても株価が上昇してもうかっているから良しとする。そんな風に考えている向きは多いのではないでしょうか。

自民党改憲案 —「緊急事態対応」の危うさ

日本国憲法には緊急事態条項がないので乱用される危険性はありませんが、ひとたび導入されれば、かつてのドイツのように乱用されて、言論の自由など国民の基本権が損なわれ、独裁への扉が開く可能性が生じます。自民党改憲4項目の一つ緊急事態対応には注意が必要です。

一部のメディアはこれを「大地震のような災害時における国会議員の任期延長」を可能にする改憲と説明していますが、ことの本質を見誤らせる表現です。

この改憲案の核心は、自然災害だけでなく「その他」の、例えば武力攻撃災害といった緊急時に、内閣が実質的に法律と同等の「政令」を制定でき、その国会承認は事後に求めるというものです。これは「内閣緊急令」と称すべきものです。

さらに「緊急事態対応」といいながら、その解除に関する規定がありません。そもそも緊急事態宣言が発せられるのか、あるいは国会が「政令」を承認しない場合、効力はどうなるのか規定がありません。しかも基本権の扱いについて規定がありません。

こんな欠陥品を改憲案として提示する自民党の真意はどこにあるのでしょうか。国民が無関心であっていいわけがありません。メディアは自らの責任と役割を自覚して報道に当たってほしいと思います。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)