中小企業の春闘はここから

〜「格差是正」「底支え」へ行政・使用者・労働組合が連携

福岡県「価格転嫁円滑化協定書」の取り組み

13団体が協定を締結

適切な価格転嫁を実現するため、福岡県では公労使が連携した取り組みが進められている。

福岡県や労働局などの国の地方支分部局、商工会議所や経営者協会などの経済団体、連合福岡を含む13団体は2023年2月27日、「価格転嫁の円滑化に関する協定書」を締結した。こうした協定の締結は、埼玉県、大分県に続いて3例目となる。この協定は、中小企業における適正な価格転嫁を実現し、「成長と分配の好循環」を生み出すことが目的。労務費や原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に反映できる環境を整え、サプライチェーン全体で共存共栄を図ることが狙いだ。

この協定の実現には、福岡県の服部知事の強いリーダーシップがあった。連合福岡は、福岡県に対して政策制度要求を毎年行っており、2022年の要請で「価格転嫁」という言葉を初めて使った。その後、2023年2月に県から回答を受け取る際、連合福岡の会長が協定の締結を服部知事に打診。その後、知事がリーダーシップを発揮し、使用者団体に呼びかけ、協定の締結が実現した。

県内の価格転嫁状況を調査

協定では、その目的を達成するために、(1)価格転嫁に関する情報収集と発信、(2)価格転嫁の円滑化に関する支援情報などの周知、(3)パートナーシップ構築宣言の促進──などに取り組むとしている。

その一環として福岡県は、2024年7〜8月に県内企業を対象にした価格転嫁および賃上げに関する調査を実施。1008社から回答を得て、同年10月に結果を公表した。

調査結果によると、原材料費、エネルギー費、労務費といったコスト全体の価格転嫁率は40.5%で、前年度から4.0ポイントのプラスとなり、一定の進展が見られた。しかし、価格転嫁がまったくできていない企業が16.4%存在し、労務費の価格転嫁率は33.0%とコスト別では最も低い割合にとどまり、課題も明らかになった。

価格転嫁が難しい背景では、全体では約40%の企業が十分な価格交渉ができていないことが明らかになった。また、十分な価格転嫁ができない要因としては、「消費者の節約志向・低価格志向が続いている」(44.1%)が最も多くなった。一方、「データを出しにくいコスト(労務費等)を踏まえた価格交渉が困難」(26.0%)、「コスト上昇分は受注企業の努力で吸収すべき問題という発注企業の意識が根強い」(15.0%)、「発注企業と価格交渉ができない(応じてもらえない)」(14.1%)のように取引先との価格交渉上の課題も多く見られた。

また、賃上げの理由では、「従業員のモチベーション向上・人材確保」(84.8%)が最も多く、次いで「最低賃金が引き上げられた影響」(36.7%)、「同業他社・同一地域内他社の対応を踏まえた判断」(27.1%)といった回答が続き、いわゆる防衛的賃上げが中心であることが浮かび上がった。

連合福岡の山下優一副事務局長は、公正取引委員会が実施した「労務費転嫁交渉指針のフォローアップ」調査結果を紹介。調査では、公正取引委員会が策定した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(労務費転嫁交渉指針)を「知っていた」事業者の割合は48.8%であり、指針を知っていた受注者の方が、労務費の上昇を理由とした価格転嫁が行われる割合が高かった。そのため、山下副事務局長は、「指針の周知が価格転嫁を進めるカギとなる」と強調した。

フォーラムや街頭行動を展開

こうした調査に加え、協定を締結した13団体はさまざまなイベントや周知活動を連携して実施してきた。

2023年5月には、福岡商工会議所が呼びかけ、「取引適正化推進フォーラム 福岡大会」を開催。フォーラムでは、公正取引委員会の古谷委員長が特別講演を行い、適正な取引の推進に向けた決意を示す共同宣言が採択された。

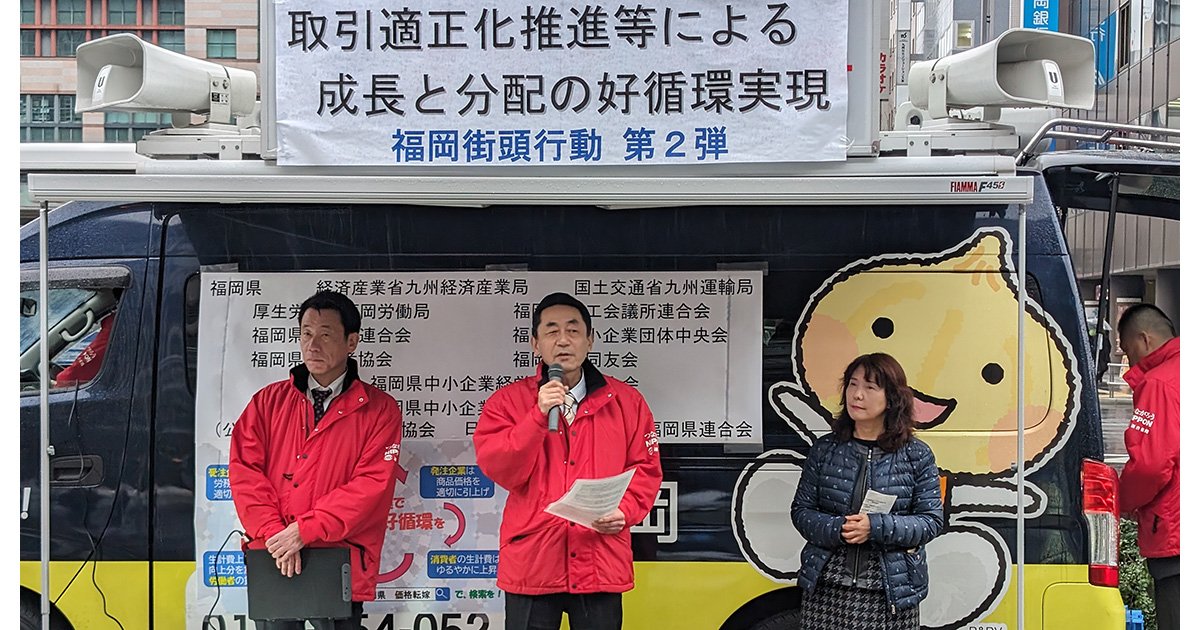

2023年10月には、最低賃金引き上げのタイミングに合わせて締結団体が連携して街頭行動を実施。福岡県最低賃金審議会が全会一致で確認した「中小企業・小規模事業者が事業を継続し、雇用を維持・確保するための諸対策を実施する」とする付帯決議も生かし、一般消費者にも価格転嫁の重要性を周知した。さらに2024年2月には、協定締結団体による街頭行動の第2弾を実施し、取引の適正化のさらなる推進を訴えた。2024年10月には、街頭行動の第3弾を実施し、消費者に対して適切な価格変動に対する理解を求めた。

さらに、連合福岡の地域協議会ごとの取り組みも進められた。2023年10月には北九州で「地域活性化フォーラム in 北九州」を開催。適正な取引や価格転嫁の重要性の理解を深めるため、北九州市や経営者団体とパネルディスカッションを行った。続く2024年7月には「地域活性化フォーラム in 南筑後」が開かれ、地域活性化における適正な取引や価格転嫁の必要性、人材確保の課題などが議論された。

そして、協定締結から2年を迎えた2025年2月27日には、「価格転嫁の円滑化に関する協定」締結団体ネットワーク会議を開催。これまでの取り組み状況や課題を共有するとともに、協定の更新および今後の方針について確認が行われた。また協定締結団体の拡大を要望した。

組織化も価格転嫁のポイント

山下副事務局長は、「春闘の時期になると経営者団体にさまざまな要請を行うが、相手も協定のメンバーであるため、要請がしやすくなった」と話す。また、「どの団体も取引の適正化は当然の取り組みとして認識しており、その点で齟齬はない。周知活動や機運の醸成、中小企業への支援についても認識は一致している。行政の具体的な支援策をどう整えていくのかが課題」と語る。

公正取引委員会の調査では、元請けから二次請け、三次請けと商流が下るほど、価格転嫁の割合が低くなることがわかった。「大企業の労働分配率が低下する一方、中小企業の分配率は高止まりし、賃上げできる余裕がない。この課題にどう対応するかが重要になる。適切な対応をしながら、付加価値が適正に分配される仕組みをつくることが必要」と山下副事務局長は強調する。中でも情報サービス業は、公正取引委員会の調査で注意喚起文書を送付された件数が多い業種だ。「発注側の大企業には労働組合があることが多く、組織された労働者が思いをはせることが大切」と山下副事務局長は訴える。

加えて、中小企業での労働組合の組織化が、適切な価格転嫁のポイントの一つになる。「取引先の企業に労働組合があると、元請け企業に声を伝えやすくなり、それが価格転嫁にもつながる。関連企業での仲間づくりも大きなポイントになる」と山下副事務局長は強調する。

適正な価格転嫁を進めるためには、発注者と受注者、さらには消費者の理解も求められる。公労使が連携した取り組みが重要だ。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)