中小企業の春闘はここから

〜「格差是正」「底支え」へ情報サービス業界における取引の実態

情報労連「ITエンジニアの労働実態調査」から

調査の背景

情報労連では、情報サービス産業における労働実態等の把握を目的に、毎年「ITエンジニアの労働実態調査」(2024年で31回目)を実施しています。今回の調査では、毎年実施している賃金や労働時間等の項目に加え、昨年に続き、情報サービス企業における価格転嫁の実態把握を行いました。本稿では、調査結果のうち、情報サービス企業における価格転嫁の状況等を中心に取り上げます。

価格転嫁への認識

情報サービス企業は、価格転嫁の必要性をどう認識しているでしょうか。

まず、「電気代などエネルギーコスト」、「人件費」、「外注費」についてこの1年間の変化を尋ねると、「上昇している」と回答した比率は、いずれの項目も7〜9割と多数を占めるとともに、2023年調査と比べて上昇傾向にあります。そのうち、価格等の改定が「必要だった」との回答は、「電気代などエネルギーコストの上昇」で42.2%、「人件費の上昇」で80.1%、「外注費の上昇」で71.0%となっており、ほとんどの企業が「人件費の上昇」「外注費の上昇」に対応するために価格改定を必要としていたことがわかります。

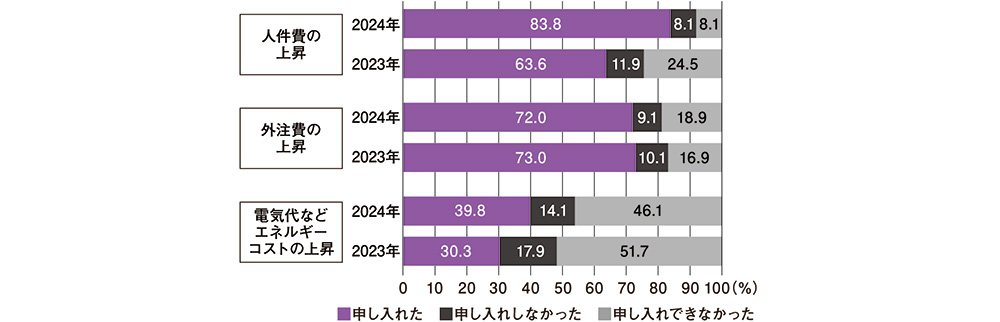

価格転嫁の申し入れ状況

価格転嫁が必要だったとする企業について、価格改定を「申し入れた」比率をみると、「電気代などのエネルギーコスト」「人件費」「外注費」でいずれも8〜9割を占めていますが、申し入れた顧客の範囲は限定的で、「ほとんどの顧客に申し入れた」は4〜5割と、半数前後にとどまる実態にあります(グラフ1)。

2023年調査と比べるといずれの項目も改善傾向にあり、この間、適正な取引慣行に向けて、改定の申し入れが進んでいる状況がうかがえる結果となりました。

ただし、価格改定の必要性を認識しながらも、「申し入れしなかった・できなかった」が1割前後あり、とりわけ300人未満の企業ではその比率が相対的に高い状況にあります。

顧客からの価格改定

2023年11月29日、内閣官房・公正取引委員会が公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」では、労務費の転嫁について、受注者からの要請がなくとも、発注者から協議の場を設けることを求められています。

本調査では、顧客からの価格改定について「申し出があった」が7割近くを占めるとともに、2023年調査と比べても上昇傾向にあり、この間の価格転嫁の流れを受け、受発注の双方から価格転嫁について交渉できるような取引関係の広がりが確認できます。

一方、申し出た顧客の程度としては「一部の顧客」がほとんどで、「ほとんどの顧客」や「半数くらいの顧客」は少数となるとともに、「申し出があった」は、1000人以上で9割になる一方、100人未満では約半数と、企業規模間における格差が見られる状況です。

価格転嫁に対する評価

さらに、各社が価格転嫁の結果をどのように評価しているか尋ねたところ、「対応できた」は「人件費の上昇」「外注費の上昇」で7〜8割を占めますが、その内訳としては「必要最低限の対応はできた」がほとんどで、「十分に対応できた」は1割にも満たない状況です。

企業規模別にみると、「必要最低限の対応もできなかった」との回答は1000人以上ではいずれの項目も皆無である一方、300人未満では、項目によりばらつきはあるものの、2〜4割を占めており、価格転嫁の広がりが一部にとどまっている状況です。

価格改定と人件費の上昇

本調査では、人件費の上昇に対応するための価格改定について2割以上の企業が「最低限の対応もできなかった」と回答していますが、初任給引き上げや賃上げの状況と照らし合わせて分析してみると、(1)価格転嫁の実現が賃上げ等の実施と相関関係にあること、(2)価格転嫁を伴わずとも賃上げ等を実施している企業が一定数あること──が見えてきます。

「2023年4月採用」もしくは「2024年4月採用」における初任給引き上げの実施率は、「人件費の上昇に対応して価格改定を実施した企業」において67.2%、「最低限の対応もできなかった企業」において43.5%、賃上げの実施率は、「人件費の上昇に対応して価格改定を実施した企業」において81.9%、「最低限の対応もできなかった企業」において68.0%となっています(※比較分析のため、300人未満の規模に限定して分析)。

ITエンジニアの人材不足が深刻化する中、初任給の引き上げや賃上げの実施は、人材を引きつける大きな要素となっていますが、価格転嫁を伴わない賃上げ等は、企業経営にゆがみをもたらしかねません。継続的な賃上げをしっかりと根付かせていくためには、適正な価格転嫁ができる取引慣行を産業全体で浸透させていくことが急務となっています。

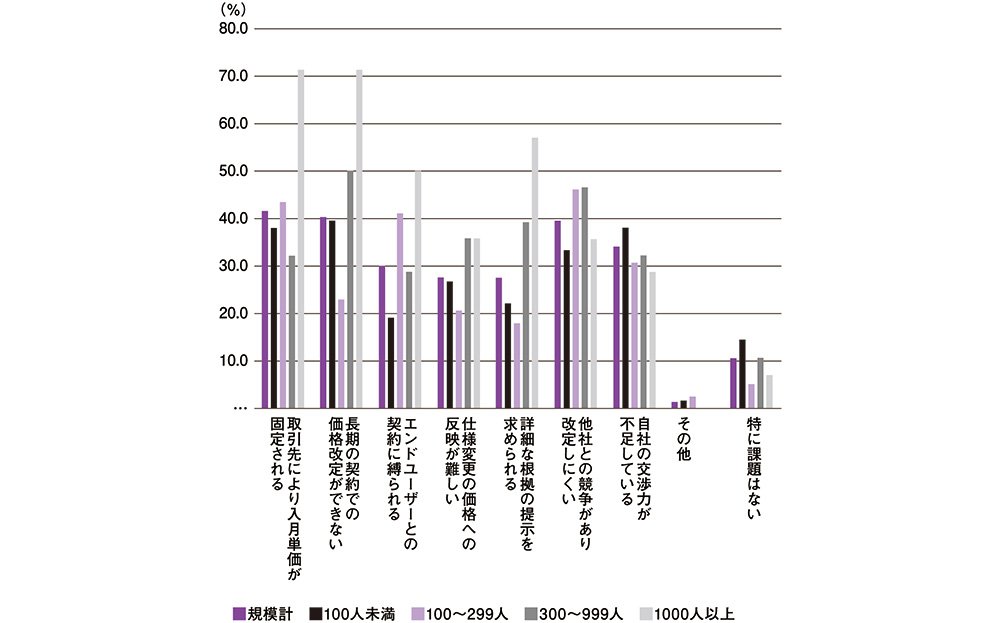

価格転嫁を進める上での課題

価格転嫁を進める上での課題については、「取引先によって人月単価が固定されている」(41.7%)、「長期の契約での価格改定ができない(保守など)」(40.3%)、「他社との競争があり改定しにくい」(39.6%)が4割、これにやや比率を下げて「自社の交渉力が不足している」(34.0%)、「取引先がエンドユーザーとの契約に縛られている」(29.9%)、「作業中に生じた仕様変更の価格への反映が難しい」(27.8%)、「詳細な根拠の提示を求められる」(同)が3割前後で続いています(グラフ2)。

最多で挙げられた「人月単価」については、例えば、情報サービス企業が生産性向上を図り、これまでより少ない工数で完了させるスキルを身に付けた場合、本来であれば能力向上分の単価増が求められるところですが、実態としては顧客から工数削減による値下げ要求が行われるケースが課題として指摘されています。また、「作業中に生じた仕様変更の価格への反映が難しい」との回答は、価格転嫁のハードルとなるだけでなく、下請法上の禁止事項にもあたり得る商慣行が横たわっている可能性も懸念されます。

産業全体での取り組み促進を!

適正な価格転嫁が業界全体に根付く商慣行に阻まれる中、個別企業の創意工夫と努力のみに任せていては限界があります。ITエンジニアの人手不足が深刻化するとともに、物価上昇を背景に賃上げが強く求められる現下の状況においては、今こそ、産業を挙げたサプライチェーン全体での取引適正化と価格転嫁の実現が求められます。

情報労連としても、情報サービス産業で働く労働者にふさわしい労働条件・労働環境の整備はもとより、サプライチェーン全体での価格転嫁や取引適正化に向け、調査結果等を足掛かりに政策策定に生かすとともに、その実現に向け、取り組みを推進していきます。

〈注〉調査方法は、企業の人事担当者などによるWeb調査票への自記入式(集計対象の企業数は186社)。調査期間は2024年5〜8月。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)