中小企業の春闘はここから

〜「格差是正」「底支え」へ中小企業における賃上げ交渉の意義

現場の声が賃上げのエンジンになる

研修機構 特任研究員

賃上げ圧力の弱さ

連合の春闘結果によると、大企業と中小企業の間に賃上げ格差があることがわかります。定期昇給を含まない賃上げ(ベア相当分)を比較すると、2023年は従業員300人未満の中小企業が1.96%、300人以上の大企業が2.14%、2024年は前者が3.16%、後者が3.60%でした。大企業の方が賃金水準が高いため、賃上げ率に差があると賃金格差が広がることがわかります。

私は、2006年と2012年に中小企業における労使コミュニケーションを調査しました。このうち2012年の調査では、中小企業家同友会の会員企業と非会員企業を比較しました。その結果、同友会の会員企業の方が、労使コミュニケーションを重視する傾向が強く、賃上げ率も高いことがわかりました。労使コミュニケーションを重視する企業の高い賃上げ傾向がわかります。

しかし、現実には経営者の多くは賃金改定に際して従業員の意見を聞いていません。2006年と2012年の調査では、企業が賃金改定の際に従業員の意見を聞くかどうかを質問しました。その結果、約6割の企業が「意見を聞く」と回答しましたが、そのうち2割以上は管理職の意見で、一般の従業員の意見を聞く企業は4割にも満たなかったのです。

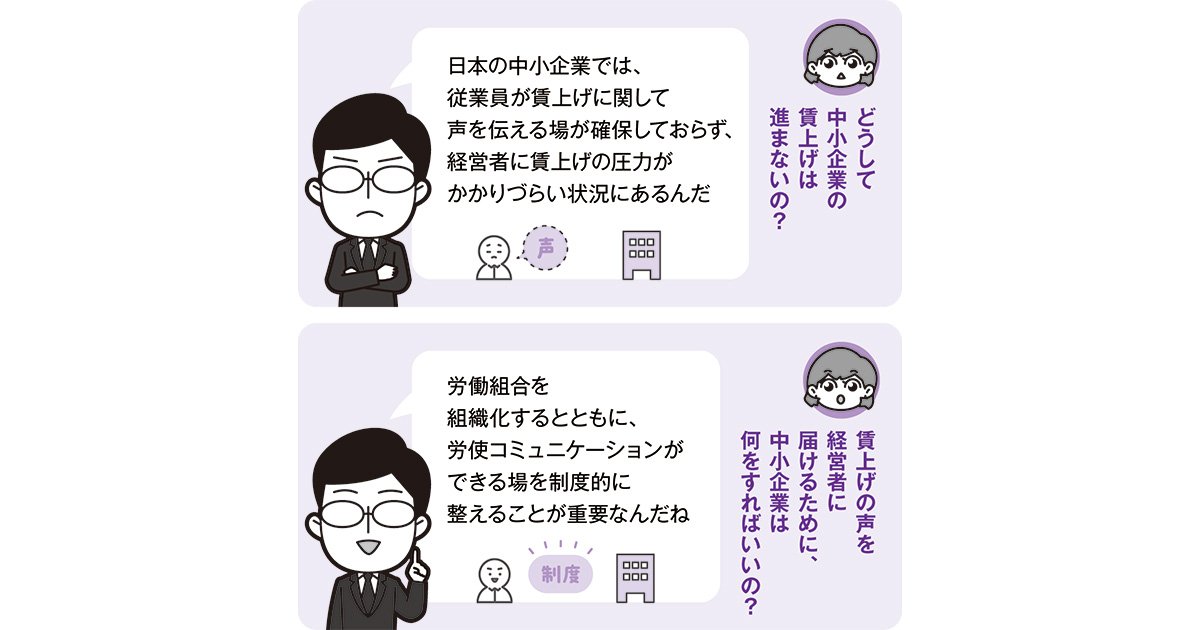

そもそも経営者の多くは、賃金が使用者と労働者の対等な立場による取引で決まるとは考えていません。労働基準法や労働契約法、労働組合法は、労使対等の原則を定めていますが、実際にそう考える経営者は少ないのです。このように日本の中小企業では、従業員が賃上げに関して声を伝える場が確保されておらず、それが日本の賃上げ圧力の弱さにつながっています。

韓国の賃上げの背景

日本の労働者1人当たり賃金水準は、韓国より低くなってしまいました。韓国の賃上げ状況を見ると、韓国では、労働組合のある企業と、それを含めた全企業の賃上げ率を比べた場合、後者の方が若干高くなっています。これは、労働組合のない企業でも賃上げが進んでいることを意味しています。

そこで私が大切だと考えるのは、「従業員代表制」です。韓国では、この制度に基づき、年4回開かれる労使協議会で賃上げに関する議論が行われています。従業員代表制には労働組合ほどの影響力はないものの、賃上げの実現につながっています。

従業員代表制が賃上げになぜつながるのかというと、経営者に賃金に関する情報が伝わるからです。例えば、工業団地にある企業であれば、周囲の企業の賃上げ状況などを把握し、労使協議会を通じて社長に伝えることができます。そうなると、企業としても賃上げを行わなければ人材が集まらず、結果として賃上げにつながります。

韓国の労働組合の組織率は2023年で13.0%と日本の16.3%よりも低いですが、それでも賃上げが進んでいるのは、労使協議会が制度的に整備され、経営者に賃金に関する情報が伝わる仕組みがあるからだと考えています。

日本の場合、労働組合がこうした役割を果たしていますが、中小企業には労働組合がほとんどありません。こうした現状を踏まえると、中小企業に労働組合を組織化するとともに、労使コミュニケーションができる場を制度的に整えることが重要だと思います。

声を伝える意義

中小企業において賃金交渉をする意義は、ここにあります。賃上げのためのエンジンが必要です。中小企業での賃金交渉は、そのエンジンの一つになります。

そのためには、何事も話し合いです。解決策は、話し合いを重ねる中で見つかります。私が調査した中小企業の事例を見ても、変革のきっかけは、会社がどん底に追い込まれた時でした。その中で経営者が「一人では限界がある」と認識し、社員とともに乗り越えようと決意したときこそ、知恵が生まれます。こうしたことからも、まずは会社と労働者が対等な立場で話し合う場を設けることが不可欠です。労働組合のある企業であれば、積極的に企業と話し合いの場を設けてほしいと思います。

発注側からできること

一方、発注側の大企業にもできることはたくさんあります。

まず、大企業の労働組合のリーダーは、「価格転嫁は、日本を良くする」という認識を持つことが大切です。2000年以降、日本企業は利益を人件費に回さず、主に配当や内部留保に回してきました。その結果、日本の賃金水準は国際的に見ても低くなりました。こうした現状を変えるためにも適正な価格転嫁が必要です。労働組合は、パートナーシップ構築宣言への加入や、ESG経営の促進を図り、サプライチェーン全体の健全な発展をめざしてほしいと思います。具体的には、取引先企業の労使関係をチェックするといった取り組みが大切です。

また、グループ会社の従業員の処遇改善のために本体会社の労働組合にできることは多くあります。例えば、ある労働組合は、関連会社の社長を集め、本体には直接言いづらいことを伝えてもらい、それを本社に報告する役割を担っています。また、別の労働組合は、グループ会社の社長のもとを訪問し、1対1で話を聞きながら従業員の処遇を確認し、本社との交渉時に具体的な要求をしています。この事例では、実際にグループ会社の年収が100万円引き上げられました。このように本体会社の労働組合の影響力の発揮がグループ会社の処遇改善に貢献することができます。

今後の展望

日本の労働者の約7割が中小企業で働いているため、その賃上げを通じて労働者の購買力を向上させることは、日本経済にとって極めて重要です。そのことは地方創生にもつながります。

低価格の仕事を続けるだけでは、製品やサービスの質の向上にはつながりません。賃上げを行い、品質やサービスを向上させることで、初めて好循環が生まれます。適正な報酬を確保しながら競争力を高めなければ、将来の展望を描くことはできません。

今後の展望として次の三つのことが大切だと考えています。

一つ目は、労使が対等に交渉できる環境の整備です。これには従業員代表制の法制化も含まれます。二つ目は、公正な企業間取引の推進です。パートナーシップ構築宣言などの適正取引のための取り組みを継続する必要があります。三つ目は、労働協約を拡張適用する仕組みの導入です。たとえ前述の取り組みを進めたとしても、中小企業と大企業の交渉力の格差は依然として残ります。そのため労働協約を拡張して中小企業労働者を支える必要があります。拡張適用の要件を緩和し、より多くの労働者が協約の適用を受けられるようにすることが重要です。

中小企業を取り巻く状況は厳しいですが、危機を乗り越えるためには、従業員の能力をもっと引き出す必要があります。そのためにも労使コミュニケーションが不可欠です。現場の声が会社を変える契機になります。賃上げの定着のためには現場の声が欠かせません。現場の声を生かして賃上げと企業の成長という好循環が起動して広がっていくことを期待します。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)