中小企業の春闘はここから

〜「格差是正」「底支え」へ中小企業の価格転嫁をどう実現するか

価格交渉のポイントを聞く

中小企業診断士

──中小企業における価格転嫁の現状をどう捉えていますか?

最近では、価格転嫁がまったくできないという会社は少なくなっています。多くの企業は、コスト増加分の一部を転嫁できており、その大部分を転嫁している企業もあります。しかし、実際に価格転嫁が実現するまでに半年から1年かかるケースもあります。この場合、その間に発生したコスト増加分は受注側が負担することになります。

原材料費の価格転嫁に比べ、「加工賃」の値上げが難しいという話をよく聞きます。その背景には、発注側から値上げに関する細かいデータの提出を求められることがあります。原材料費は比較的すぐに値上げ額を提示できますが、加工賃については、一つの製品を製造するのにかかる人件費や電気代といった詳細な内訳を出すのは、手間がかかりますし、取り扱う製品が数千、数万種類にも及ぶ場合には困難です。

実際には、Excelなどを使い、そうした数値を示すことは可能ですが、その仕組みが整っていない中小企業では、詳細なデータを求められた時点で対応に行き詰まり、「もういいや」と転嫁を諦めてしまうケースも少なくありません。

発注側としては決して交渉を拒否しているわけではありません。「この資料を出してくれれば対応します」とボールを投げ返しています。しかし、そうしたデータを求められると、受注側は「そのボールは打てない」からと「見逃し三振」してしまうようなケースも多く見られます。

──どのようにアドバイスをしていますか?

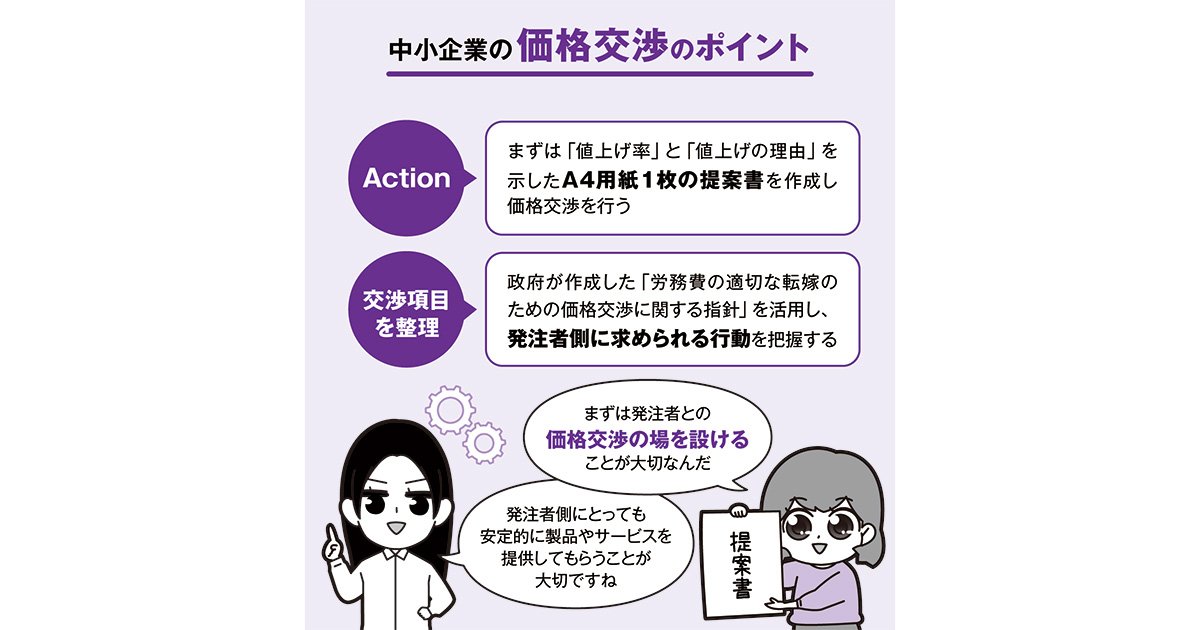

細かい話になる前に、最初の段階でまずはシンプルに提案するよう伝えています。具体的には、A4用紙1枚で『何%の値上げをお願いしたい』と大枠を提示し、その上で2枚目に『人件費の上昇』『電気代の増加』など、値上げの主な理由を簡潔に示すのです。このように進めれば、詳細なデータを出さなくても承諾してもらえる可能性はゼロではありません。そうしたことをしていない中小企業も多いので、まずはそのアプローチを試しましょうと話しています。

──労務費の価格転嫁が難しいという課題にはどう対応できるでしょうか?

交渉にあたっては、政府が作成した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が役に立ちます。この指針では、発注者側に求められる行動として、(1)本社(経営トップ)の関与、(2)発注者側からの定期的な協議の実施、(3)説明・資料を求める場合は公表資料とすること、(4)サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと、(5)要請があれば協議のテーブルに着くこと、(6)必要に応じ考え方を提案すること──を挙げています。まずは、この指針の活用をおすすめしています。

例えば指針の(3)では、労務費上昇に関する理由の説明を求める場合は、最低賃金の上昇率や春闘での賃上げ率といった公表資料に基づくものとし、それを合理的な根拠のあるものとして尊重するように求めています。この項目を踏まえれば、先ほど述べたような過度に細かい資料を作成する必要はありません。

実際、私の顧客の中には、春闘の妥結額を根拠に価格改定を求めた会社もあります。春闘の妥結額を加工賃に反映させた価格を提示したところ、「筋が通っているから仕方ない」と発注側の承諾を得られたのです。

政府がここまで踏み込んだ対応をしているため、指針の項目に反するような行為をすれば行政指導などの対象になるリスクがあります。そのため大企業との交渉はやりやすい状況にあります。だからこそ大企業の皆さんには、実現が難しいような細かい要求を中小企業に求めるのはやめてほしいと思います。春闘で賃金が5%上がったら、それを根拠にした価格転嫁を認めてほしいと思います。

──価格転嫁の交渉をスムーズに進めるためには?

価格転嫁を要請する際、単に「同じ品質・納期で価格だけ上げます」と伝えるのは難しいものです。そこで重要なのは、新たな付加価値を提供することで、価格改定に納得してもらうことです。例えば、取引先に代わってCO2排出量の計算や報告を行う脱炭素の取り組みもその一つです。単なる値上げではなく、「プラスアルファ」を提案することで、価格交渉は進めやすくなります。

付加価値とは結局のところ、顧客の手間を減らすことでもあります。理屈としては顧客自身がすべての製品やサービスを自社で賄うことは可能ですが、現実的には「専門知識がない」「生産量が少ない」といった理由で、外部の会社に業務を委託しています。

私は、委託費は感謝の代わりだと捉えています。「この仕事をしてくれたおかげで自分たちの仕事が楽になった」という感謝の気持ちが委託費として支払われています。だからこそ、“ありがとう”が増えたのに、報酬が変わらないのは不公平ではないでしょうか。感謝が増えたなら、その分を適正な報酬で示す。それこそが、社会を円滑に回すための重要な要素だと思います。

──今後求められる対応策とは?

押さえておくべき大切なポイントは、「価格は一定」という考え方が通用しなくなっていることです。食料品やサービス価格を含め、あらゆるものの価格が変動する時代です。価格は一定という前提は通用せず、将来の予測が難しくなっています。

これまでは価格が変わらないことを前提に経営をしていればよかったかもしれません。しかし、これからは「価格は一定ではない」ことを前提に経営のあり方を見直す必要があります。

すべてのコストが変動する以上、経営の仕組み自体を「変動を前提とする設計」につくり変える必要があります。具体的には、Excelなどの管理システムに変動要素を組み込み、「今月の価格」とその根拠を示せる仕組みを導入することが重要です。インフレ時代に対応するために、価格変動を前提にした見積もりや価格設定の仕組みを整備することが求められます。

──発注側に求められることは?

私が一番悲しいと思うのは、ものすごく忙しく、社員が必死に残業して働いたのに、価格転嫁ができておらず、結果として赤字になってしまった会社があることです。理由の一つは、値上げをしていなかったこと。仮に取引先が廃業すると、その分を他の業者に発注した場合、金額が2〜3倍に跳ね上がることもあります。そうなると困るのは発注側です。だからこそ、発注側にとっても、適正な取引を通じて安定的に製品やサービスを提供してもらうことが大切です。互いに持続可能な関係を築くためには、買う側も「適正な価格での取引が自分たちの利益を守る」という意識を持つことが重要だと言えます。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)