労働組合による経営分析経営情報を労使で共有する意義とは?

情報共有が労使を強くする

NPO法人

アジア中小企業協力機構

理事長

経営情報を共有する意義

企業の経営情報を労使が共有することには、二つの意義があります。

一つ目の意義は、労働における「構想と実行の分離」という資本主義下で生じる、労働者にとっての深刻な問題を緩和し、労働者の自律化を通じた労使対等をもたらすことです。

「構想と実行の分離」とは何でしょうか。人間は、労働する際、まず構想することから始めます。その構想したものを自然に対して働き掛け、自然の形を変えることで構想を実現します(実行)。これが人間の労働の特徴です。動物の労働には構想がありません。

ところが現実の労働は、構想と実行が分離しています。つまり、構想の部分は、経営者が行い、労働者は言われたことをやるだけ。労働者が生み出したものも企業のものになる。これでは、構想したことを実行するという労働の本来の喜びが実現しません。

企業における経営情報の共有は、こうした「構想と実行の分離」の問題を解消するとまではいきませんが、緩和するものだと言えます。

自律化と労使対等

組織における情報共有の構造は、次の三つの情報ループとしてモデル化できます。

一つ目は、経営側が持っている上部情報を労働者・労働組合が共有するループ。これは「マクロ・ミクロ・ループ」と呼べます。

経営側の持っている経営計画、部門別方針、財務情報などは、構想の基になるものであり、構想そのものでもあります。この情報を労働者が共有することは、労働者や労働組合が構想を共有することです。労働者は構想を共有することで自分の労働の意味がわかり、自己実現的な労働に近づくことができます。

また、情報は権力独占の源です。情報共有は、労働者が自分で判断する機会を増やし、労働者を自律化に導くことで、労使対等にも近づけます。

二つ目は、労働者・経営者が持っている情報を経営側が共有するループ。これは「ミクロ・マクロ・ループ」と呼べます。

労働者・労働組合は経営側が持っていない貴重な情報を持っています。特に貴重なのは場面情報です。販売現場での顧客の何気ない一言。製造現場でのミスから生じた気付き。こうした場面に企業が成長する情報が隠れています。経営側がこうした情報を取り入れなければ、経営計画は実態から離れた無意味なものになってしまいます。

そして、この情報力が労働組合の武器になります。現場の情報を集め、それを用いて経営計画に参画すれば、労使対等に接近します。

三つ目が、労働者同士が下部情報を共有するループ。これは「ミクロ・ミクロ・ループ」です。

情報を持っているのは労働者ですが、一人では発信力に限界があります。労働者がそれぞれ持っている情報を共有することで、より高度な情報になります。

このように、経営情報の共有は、「構想と実行の分離」という問題を緩和し、労働者の自律化を通じた労使対等をもたらすのです。

「Win-Win」の関係

回答企業平均従業員数:34.2人(2003年度)

アンケート調査実施期間:2004年10月1日〜05年4月30日、訪問面接にて実施

情報共有のもう一つの意義は、企業の情報発見能力を高めることです。企業成長の鍵は、新たな需要や技術に関する情報を発見することです。そうした情報は命令されて発見できるものではありません。労働者の内面から湧き起こる主体的意欲が不可欠です。情報共有が労働者の主体性を高めることで、企業の情報発見能力が向上します。

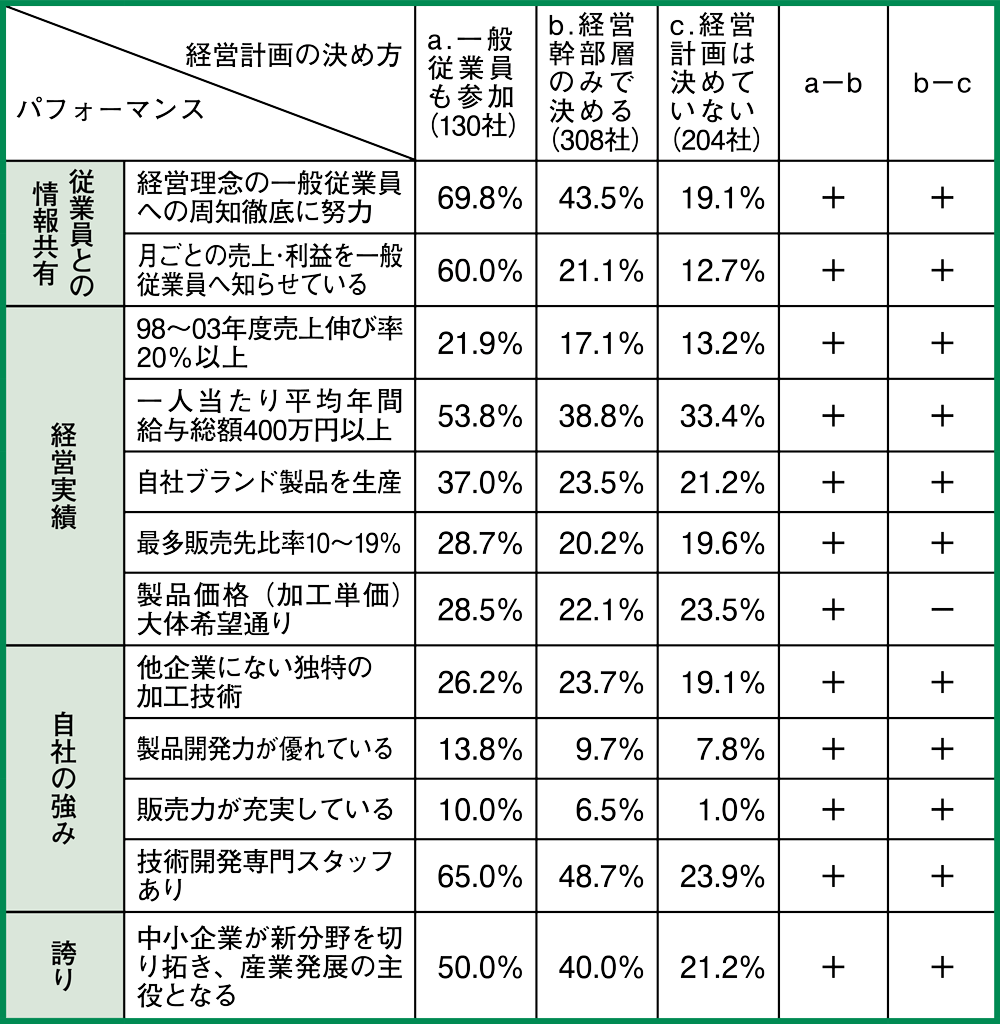

ここで私が以前行った調査を紹介します。経営計画の決め方で企業を分類し、パフォーマンスを分析した結果です(表)。「一般従業員も参加」して経営計画を決めた企業の方が、経営実績をはじめとして数値が良いことがわかります。情報共有は労使にとって「Win-Win」の関係をもたらすと言えます。

経営パートナー主義

経営情報の共有は、経営者に「従業員は経営のパートナー」という思想がないと前に進みません。従業員は使用人で、経営者の言うことに従っていればいいと考える経営者の下では、情報共有は困難です。

「経営パートナー主義」は次の三つの認識からなります。第一に、経営者は経営権と経営責任を持つが、経営者と従業員は人格的に対等であると認識すること。第二に、経営の成果は労働者の共同労働の果実であると認めること。この二つの結果ですが、三番目として、従業員は経営上の共通目的を達成するためのパートナーと認識することです。

とある食品製造の中小企業では、「従業員一同」の名で社長を製品開発の模範とする表彰状を贈っていました。社長は製品開発が趣味で、独断で開発しては社員に売りに行かせてましたが、ほとんどどヒットしませんでした。周囲のアドバイスで従業員参加の製品開発会議を設置、初めは意見が出ませんでしたが、やがて、皆が情報を出し合うことで機能し始め、開発製品の数は減りましたが、すべてヒットするようになりました。情報共有が社長と従業員を対等化し、従業員が社長を表彰するというパートナー関係が形成され、成果も高まったのです。この会社では経営計画も全員参加で決めています。

労働条件基準原理

加えて私は、労使共同の目標として、「労働条件基準原理」を持つべきだと強調しています。

「労働条件基準原理」とは、生産性上昇の結果として労働条件を引き上げるのではなく、労働条件の向上を経営目標として掲げ、そのために生産性上昇を図るというものです。

半導体や光ファイバーを開発・製造する企業では、毎年15分の時短を経営目標として掲げ、その達成のために生産性向上を図ることにしました。うまくいかなかったら元に戻すという合意で始めたところ、4年ほど続けたら1時間の時短が達成できました。この企業では年次有給休暇の取得率は90%。ゴールデンウイークや夏季・年末年始には連続9日間の休暇があります。その結果、優秀な人材の確保に成功し、売り上げを伸ばし、従業員150人程度ながら東証一部上場を果たしました。

また、別のプレス加工の中小企業では、賃金や福利厚生の引き上げ目標を設定。目標額は賃金引き上げを達成するための額です。この会社の発想は、「売り上げが上がったから給与を上げる」ではなく、「給与を上げるために売り上げを上げる」。この企業では、売り上げや付加価値、労働分配率などのデータを毎月、社内に公開。従業員は自分の働きで「人・時生産性」が上がることがわかり、目標達成に向けて主体的に努力しています。

私はこれを「労働条件基準原理」と呼んでいます。共通の目標として労働条件の向上を掲げ、その目標に向けたデータを労使で共有し、労働者の主体的な行動を引き出しながら、企業利益の拡大にもつなげる。これも一種の情報共有であり、「経営パートナー主義」の具体化だと言えます。

労働組合が力を付けるためには、経営側が持っていない独自の情報を集めることが大切です。労働組合は、職場の経営情報を収集し、経営のもう一つの主体として、経営陣と対等な関係で議論してほしいと思います。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)