職場のダイバーシティー推進

一人ひとりが働きやすく能力の生かせる社会へ一人ひとりのキャリアを尊重する

ダイバーシティー経営が重要に

──ダイバーシティー経営の現状をどう捉えていますか?

日本企業がダイバーシティー経営に本格的に取り組み始めたのは、2010年代半ば頃からです。労働力人口の減少や経営を取り巻く外部環境が構造的に変化する中で、これまでのビジネスモデルの延長では競争に勝ち残れないという経営戦略の観点から、多様な人材を経営に生かす取り組みが広がり始めました。

ダイバーシティー経営を進める上で、これまでの働き方では従業員の能力を十分に生かせない問題も顕在化しました。女性や高齢者、外国人など多様な人材が働くようになり、多様な従業員の能力を生かすための働き方の変革も企業にとって欠かせないものになっています。

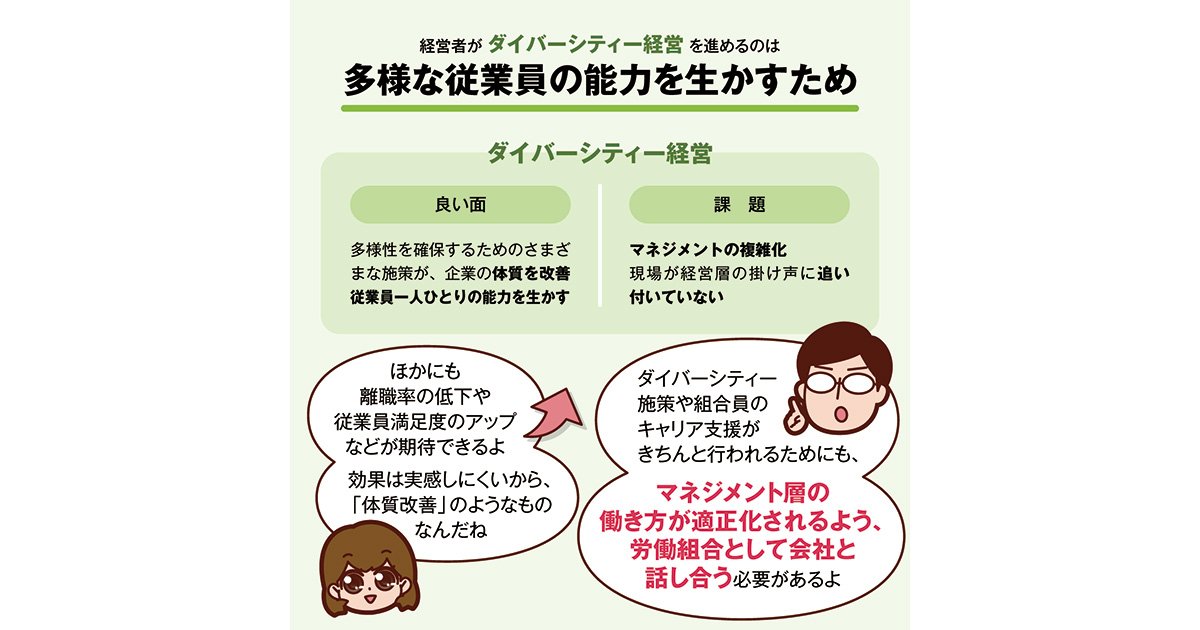

ダイバーシティー経営が、経営戦略の一環として広がる中で、経営戦略と現場とのギャップも生じています。これまでの均質的な集団の管理から、一人ひとりの違いを認めたコミュニケーションへの変革が求められる現場が、経営層の戦略的な考え方に追い付いていない現状があるのです。

現場の課題として、ダイバーシティー経営においては、マネジメントが複雑になることがあります。これまでのように会社と同調する意識や行動をとる人材であれば管理はシンプルですが、多様な人材をマネジメントするようになると、個別性が大きくなるためにマネジメントの難易度は高くなります。

以前、「ダイバーシティーは居心地が悪いものだ」という感想を述べてくれた経営者がいました。同じような属性や意見の人に囲まれて居心地が良かった環境は、「エコーチェンバー」 (同質な集団で同じような意見にだけ接していくこと)のようなものだったかもしれません。しかし、実際の社会は、同じ属性や意見の人ばかりではありません。同質性の高い属性や価値観の中で、居心地が悪いと感じ、意見を述べにくい、能力が発揮しにくい人たちがいます。居心地が良いことに問題意識を持ち、一人ひとりの違いに向き合う必要があります。

マネジメントの複雑さを避けるために、現状でも「何でもやります」という人が重宝されがちです。しかし、そのままでは多様な人材の活躍は望めません。前例踏襲では解決できない経営課題の複雑性に対処する上で、ダイバーシティー経営は避けては通れないことを現場と共有する必要があります。

──ダイバーシティー経営の成果は見えてきているのでしょうか。

何をもって成果とするのかは難しい問題です。ダイバーシティーといってもさまざまな側面があります。性別や年齢のような表層的な多様性だけでなく、スキルや経験といった深層的な多様性もあります。このうちスキルや経験の多様性は、これまでの研究からもイノベーションや企業の業績にプラスになるといわれています。最近では中途採用や副業・兼業が増えていますが、深層的な多様性を確保する取り組みだといえるでしょう。

女性管理職が増えれば業績が良くなるわけではなく、女性管理職を増やすためのさまざまな施策が、その企業の体質改善につながり、業績にも結び付くのだと思います。例えば、女性が管理職になりづらい要因に転勤要件があったとします。しかし、転勤をしなければ本当に管理職としての能力は育成されないのか。育成や評価の仕組みの課題を分析し、改善する中で多様な人材が活躍できる企業体質に変化していくのだと思います。過渡期においては異なる属性間の公平性を担保するためにポジティブアクションを実施する必要もあるでしょう。

職場のダイバーシティーは、企業の不祥事を未然に防ぐのにも役立ちます。「これはおかしい」と気付く人がいて、その人が意見を言えて、それが受容されるような職場であれば、不正を未然に防げるはずです。知識はあっても同じような考え方の「クローン人間」ばかりだと組織の視野は狭くなってしまいます。

また、ダイバーシティー施策の効果を、離職率の低下や従業員満足度といった人事面での指標で見れば、プラスの効果を発揮しているケースがほとんどです。

ダイバーシティー経営の効果を経営者に聞くと、新商品の開発につながったという話をよく聞きますが、本来的な効果はそれだけにとどまりません。ただ、経営効果は実感しにくいのかもしれません。その意味で、ダイバーシティー経営は、時間がかかる体質改善のようなものなのだと思います。

──即効的なものより体質改善として捉えるべきなのですね。どのような視点で取り組むと良いでしょうか。

ダイバーシティー経営は何のためにするのでしょうか。一般的なイメージでは、ダイバーシティー経営は、女性や障害者、外国人などのマイノリティーのための施策だと捉えられることがあります。しかし、ダイバーシティーとは、マイノリティーを支援するという意味ではなく、マジョリティーも含めて一人ひとりがみんな違うということに価値を見いだすものです。そのためダイバーシティー経営においては、マジョリティーも含め一人ひとりのキャリアを尊重する視点が必要になります。一人ひとりのキャリアと企業のパーパスやミッションをうまくすり合わせる中で、多様な人材の能力が生かされるのだと考えています。

一人ひとりのキャリアが尊重されるという意味では、キャリア自律の考え方が大切になります。昨年、私たちが国際比較調査を行ったところ、日本のキャリアに対する満足度や自律度は、アメリカやドイツと比べて低いという結果が出ました。会社の言うことを聞いて従う働き方から、一人ひとりが能力を発揮できる働き方にするために、組織としてのサポートが求められるようになっています。

──キャリア自律のためにもマネジメント層の役割発揮が求められそうです。

ダイバーシティーやキャリア自律を支援するためには、マネジメント層の役割が非常に重要です。経営層がいくら呼び掛けを強めても現場のマネジメント層に浸透しなければ魂が入りません。しかし現状ではマネジメント層は、さまざまな仕事に追われ多忙を極めています。ダイバーシティー施策や組合員のキャリア支援がきちんと行われるためにもマネジメント層の働き方を適正化する必要があります。その意味では、マネジメント層が部下の支援をできるよう、労働組合として会社と話し合ってほしいと思います。

ダイバーシティーとは、マイノリティーの人たちがマジョリティーの人たちと同じになることではありません。マジョリティーも含めて一人ひとりが違うからこそ価値があると考えるのがダイバーシティーです。ダイバーシティーをマイノリティーの支援と捉えず、一人ひとりが自分ごととして捉えることが大切です。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)