戦後80年

過去と現在をつなぐ日本人の平和観・戦争観はどう変わったか

世界の認識のあり方を問い直す

戦後日本の平和観

太平洋戦争末期、日本の指導部が降伏を先延ばしにしたことで、各地の都市は激しい空襲に見舞われ、広島・長崎には原爆が投下されました。それにより多くの人が命を奪われ、家族や財産を失いました。こうした経験が、戦後直後の日本人の平和観・戦争観の前提にあります。

「戦時中は、国のいうことを聞いて大変な目に遭った。だから戦争はもうこりごりだ」。人々がそう感じたからこそ、占領軍による支配を受け入れることができたのでしょう。指導部が戦争を早く終わらせていたら、こうはならなかったかもしれません。戦争に徹底的に負けたからこそ、平和憲法が受け入れられる素地ができたのだと思います。

そこから、戦争を反省し、平和な国家に生まれ変わるという戦後日本の理想が生まれました。その理想は、多くの人の実感に根差したものであり、実際に日本社会に浸透していきました。

その代表的な運動が、原水爆禁止運動でした。特に1950年代の原水爆禁止運動は、日本が世界の議論をリードすべきという強い使命感を持った、世界の反核運動をけん引する主体性のある国民的運動でした。私はこの運動に、戦後日本の平和観・戦争観が凝縮していると考えています。

原水爆禁止運動に込められた思いには、強い被害者意識がありました。被爆者をこれ以上増やしてはいけない、核兵器を使うと世界が滅びてしまう。そうした意識に基づいた運動は、広島・長崎での経験の上に築かれた平和の祈りであり、世界に平和を働き掛ける実践的なものでもありました。そして、その運動は、日本の再軍備や日米安保への反対のみならず、当初はあらゆる国の核実験に反対しており自分たちが世界平和をリードするという強い使命感がありました。

平和運動と労働組合

労働組合は平和運動で大きな役割を果たしました。その存在は平和運動の現場において、いわば「風景」や「空気」のようなものでした。労働組合は、労働現場の問題に日々対応するだけでなく、社会運動の動員や選挙における集票機能を果たすとともに、シンクタンクの機能を果たし、さらには政治家を育成することで、地方議会から国会まで、至る所で活動していました。その背景にはもちろん、戦争を経験した組合員の思いがありました。経営者や政治家も含めて、平和を求める声そのものを冷笑したり、バカにしたりする空気は1950年代にはありませんでした。

変化する平和意識

そうした認識が徐々に変わっていったのが1960〜1970年代です。この時期に平和に対する認識は、平和は闘い取るべきだというものから、平和は守るものだというものに次第に変わっていきました。その背景には、経済成長によって人々の生活が豊かになり、自分の生活を守りたいという意識が働いたことがあります。

当時も海外ではベトナム戦争が起きていたり、国内では公害問題や貧困問題が生じていたり、平和とはいえない状態がありました。しかし、当時の人々は、平和の概念を狭く捉えることで、より積極的な平和を実現するための運動からは徐々に遠ざかるようになりました。

その結果、平和に対する考え方は、日本が世界の平和構築をリードするという1950年代の考え方から、日本の平和を守るという一国主義的な平和観に変化したと整理できます。それと同時に平和運動や労働組合運動に対する冷笑や否定的な見方も広がり、社会運動によって何かを勝ち取るという考え方が共感されなくなっていきました。労働者として運動を通して何かを勝ち取るよりも、消費者として満足を求める行為に重点がシフトしたのです。

安全保障と平和

1980〜1990年代になると国際貢献の考え方も変化していきます。自衛隊の海外派遣が主要な議論となり、その他の方法で日本が世界の平和に貢献すべきという議論が下火になりました。1950年代の原水爆禁止運動とは違って、平和という言葉が意味するものが、日本の安全保障に入れ替わってしまったのです。

1990年代以降になると、平和は現実主義的な安全保障やパワーポリティクスに関する分析の延長線上で語られることが多くなりました。同じ「平和」という言葉であっても、その意味するところが1950年代とは大きく変わりました。言い換えると世界の認識のあり方が変わったのです。つまり、かつての平和運動は、自分たちの経験が世界の平和とつながっており、他国の戦争も同じ構造の中で起きていると認識していました。だからこそ、人々は世界の平和に対して積極的に関与していました。しかし、そうした認識が失われたことで、一国主義的な安全保障観に変化したといえます。

とはいえ、戦後80年の中で日本社会に引き継がれてきたことはあります。私はそれを宮崎駿や高畑勲のアニメの中に見ています。彼らのアニメで描かれている平和や民主主義の価値観は、今も多くの人に受け入れられています。そのことは、戦後の平和観や民主主義観が今の日本社会に引き継がれていることの一つの証左だと捉えています。

これからの平和運動

戦後80年を迎えた後の平和運動はどうなるでしょうか。労働組合やマスメディアは、過去の戦争体験の継承を重視しがちですが、それは過去の話にならざるを得ません。つまり、今この瞬間も戦争によって殺されている人に目を向けることになりません。

どうすればよいでしょうか。私は、過去を振り返るのであれば、戦後日本は平和だったという考え方を問い直すべきではないかと考えています。そのような考え方は、一国主義的な平和観に陥りがちだからです。

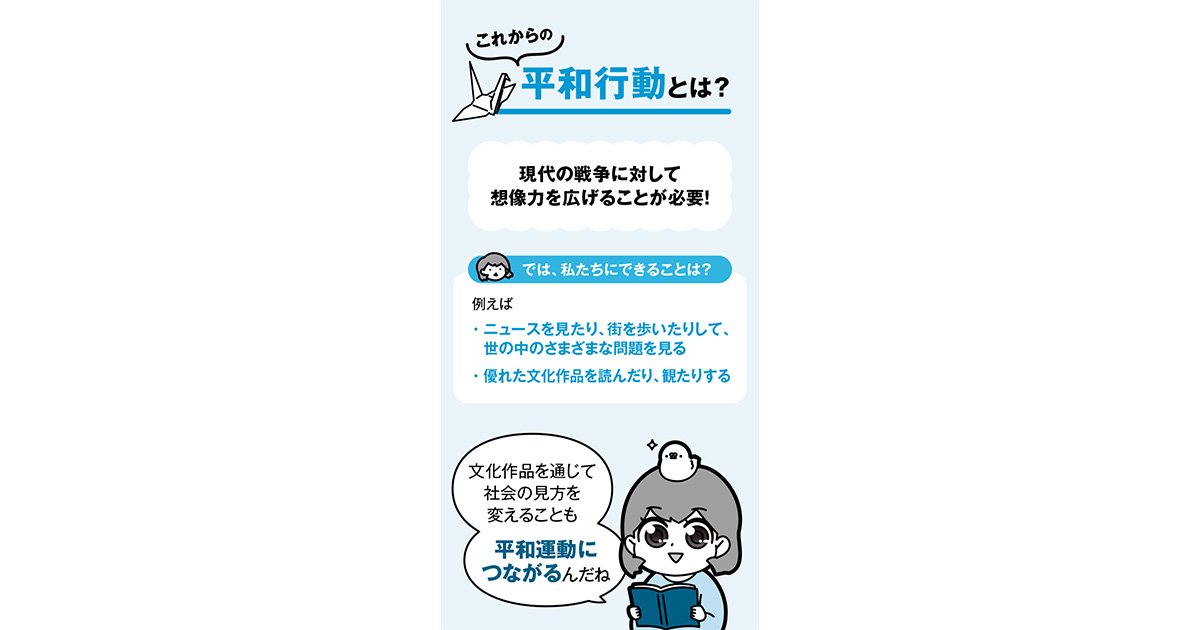

だからこそ、現代の戦争に対して想像力を広げる必要があります。ガザにおける人道危機を見て、日本をあのようにしてはいけないと考えるのは現状追認の考え方に近いと思います。1950年代の平和運動なら、ガザで起きていることと自分たちの経験を重ね合わせることで、より積極的に構造的な問題を指摘したでしょう。そうした構造的な世界の認識のあり方を取り戻す必要があります。

それは難しいことではありません。ニュースを見たり、街を歩いたりするだけで、世の中のさまざまな問題が見えてくると思います。優れた文化作品に触れることで得られることもあります。優れた文化作品には、人の想像力を広げる力があります。それを読んだり、見たりするだけで世界の見方は変わります。

労働組合は、職場で起きるさまざまな不条理や不正義に対して粘り強く向き合い、交渉し、調整する役割を果たしてきました。その役割は平和運動と本質的に同じではないでしょうか。労働組合は、職場で起きる問題をケアし、その延長線上で戦争や暴力といった不条理に対するケアを行っています。それは、人間を傷つけたり、疎外したりするものに対する異議申し立てであり、改善するための行動です。労働組合のそうした行動は、とても「かっこいい」行動だと私は思います。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)