戦後80年

過去と現在をつなぐ歴史修正主義にどう向き合うか

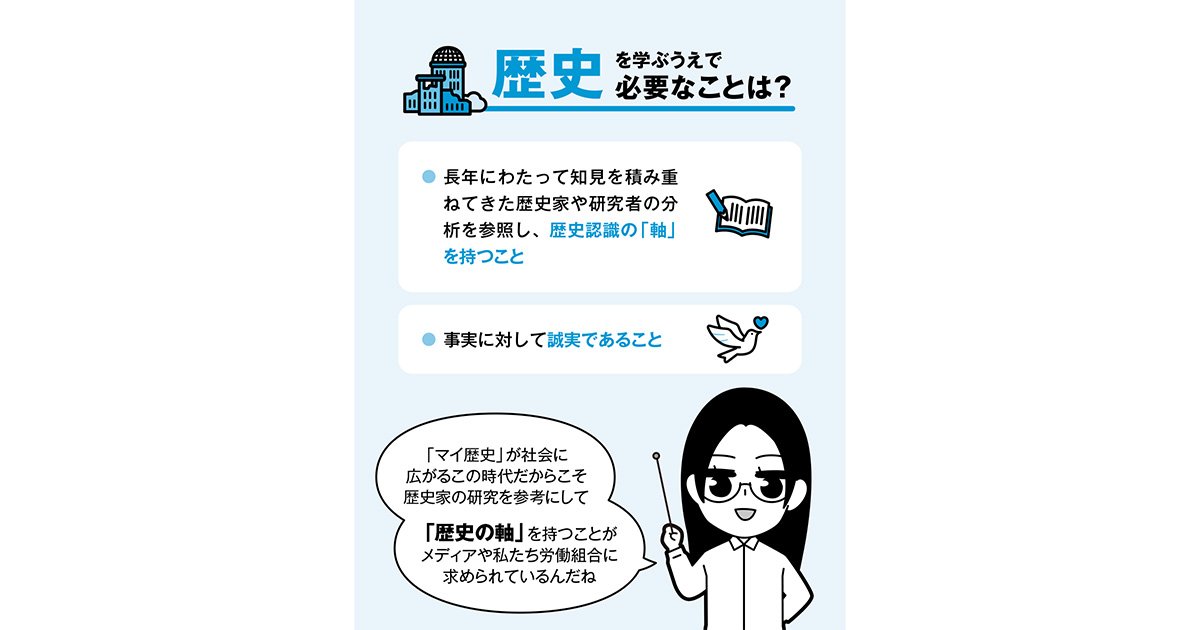

歴史の「軸」を持ち

事実に対して誠実な姿勢を

歴史修正主義とは?

「歴史修正主義」「歴史否定論」は、本質的に政治的な性格を持っています。なぜなら、それらの対象になる歴史は、私たちの現在の生活や政治に影響を与えるような近い過去が対象になっているからです。

歴史は、国家や民族と切り離せません。歴史は、その国の成り立ちや正当性、「国民とは誰か」といったことを示します。そのため「歴史修正主義者」たちは、歴史の評価を変えることで現在の評価も変え、未来の方向を定めようとします。歴史修正主義の根幹には、こうした政治的な動機があります。

例えば、その一つとしてホロコースト否定論があります。否定論が盛んになったのは、1980〜1990年代の統一前後のドイツです。当時のドイツは、ナショナリズムが高揚し、その中でネオナチが台頭していました。ネオナチは、戦後一貫して否定されたナチズムを少しでも「ましなもの」に見せようとしました。それによって現在の自分たちの主張を強めようとしたのです。

ホロコースト否定論のような極端な主張は、社会全体に広がらなくても、一部の層に強く響きます。発信する側も一般層への浸透を必ずしも狙っているわけではなく、極端な主張で「炎上」させ、注目を集めることで、特定の層からの支持を得ることを狙います。

ゆらぎが生む相対主義

極端な主張を聞いたとき、多くの人はその主張に疑いを抱きます。ただそれを何度も聞くうちに自分の認識に自信がなくなり、確信を持てなくなることがあります。同じように、ある主張に対して両論併記を提示されると、判断に迷いが生じて、これまで正しいと思っていたことに対して、「本当に確定しているのか」「実は相対的なものではないか」と感じ始めることがあります。

このように、歴史修正主義は、歴史に対して何か一つの疑念を投げかけることで、人々の認識に「ゆらぎ」を生じさせることがあります。

繰り返し疑念を投げかける手法は、歴史修正主義でよく用いられます。例えば、ホロコースト否定論は当初、ガス室はなかったと主張しました。それが否定されると今度は、ガス室で死んだのはノミだけとか、ユダヤ人はアメリカに逃げ延びたとか、おおよそあり得ない主張を展開しました。さらにそれも否定されると、今度は手法を変え、「この点には疑念が残る」「この点は確定していない」など部分的な疑義を挟むことで、はっきりしたことが言えないかのように印象づけようとしました。これが「1点突破」の手法です。

人々の認識に「ゆらぎ」が生じれば、その戦略は十分に成功していると言えます。なぜなら、「ゆらぎ」が生じたその隙間に、極端な主張が入り込む余地が生まれるからです。

歴史家の仕事

しかし、歴史の全体像は、一つの事実に疑念があったとしてもひっくり返るわけではありません。歴史は、一つの事実でできているわけではなく、関連する多くの事実から成り立つ総体だからです。

例えば、ヒトラーがユダヤ人の抹殺を命じたことを示す直接の文字資料がなかったとしても、ヒトラーが命令を出したという事実は揺るぎません。なぜなら現代社会は官僚システムが発展し、一つの意思決定に対しても、たくさんの個人や組織がかかわっており、すべての資料を破棄することは不可能だからです。実際、ナチスは戦争に負けた際、意図的に証拠を破壊しましたが、それでも命令を受けた人は無数にいたため、その人たちが数多くの資料を残していました。歴史家はそれらを分析することで歴史の全体像を描くことができます。このように直接的な証拠がないとしても、膨大な資料や証拠を総合的に分析し、「こうだった」と位置付けていく作業こそ、歴史家の仕事だと言えます。

「マイ歴史」の台頭

人々の歴史認識に「ゆらぎ」が生じると、歴史に対する「軸」がなくなり、「あなたの言っていることも、私の言っていることもある意味では正しい」という相対主義に陥りやすくなります。これは、歴史には正解がなく、自分が信じたいものを信じていればいいという「マイ歴史」の考え方に結び付きます。

しかし、歴史家が検証した歴史と「マイ歴史」とでは、明らかに「質」が異なります。歴史家が示す歴史像は、多くの専門家が膨大な時間をかけて、客観的な検証を重ねて到達したものです。一方、「マイ歴史」は、自分が信じたい歴史に合う事実だけをつまみ取り、そこから大きな結論を導こうとしているに過ぎません。歴史家が時間と労力をかけて検証した歴史と、専門的な訓練を受けていない個人の「マイ歴史」が、同じ土俵に上げられ、同等の価値を持つものとして語られているのが、現在のインターネット社会の現状ではないでしょうか。

歴史の「軸」を持つ

歴史家の間にも、出来事に対する解釈の幅は当然生じます。支配的なイデオロギーが変われば、歴史の書かれ方が変わることもあります。けれども、その元となる事実や証拠は同じである以上、歴史解釈が極端なものになることは基本的にありません。

歴史家や研究者は、資料に基づき解釈を詰めていき、「こういうことが起きたのだろう」という実際に起きたことに近いと思われる歴史像を示します。だからこそ、その共通認識から極端に離れた主張は、おおよそ正しくないと言えます。こうした歴史認識の「軸」を持っておけば、陰謀論のような極端な主張に惑わされることも少なくなるはずです。

歴史の専門家は長年にわたって膨大な資料を分析し、知見を積み重ねてきたプロフェッショナルです。「餅は餅屋」というように、歴史のことは歴史家の分析を参照することが大切です。基本的なこととして、歴史の教科書や専門家の書いた文献に立ち返ると良いのではないでしょうか。歴史認識の相対化が進む中で、学術的な知見や研究を尊重し、学術の復権を図ることが、重要だと考えています。

事実に対して誠実に

戦後80年が経過し、価値が相対化された「マイ歴史」が社会に広がっています。こうした時代だからこそ、「歴史の軸はここにある」とはっきり伝える必要があると考えています。価値相対論を放置しておくと、「悪貨が良貨を駆逐する」ように、誤った情報が社会に広がりかねません。そうならないために、専門家やメディアが歴史の「軸」を明確に示すことが求められています。また、労働組合も歴史を組合員に伝える立場として、歴史家の知見を参照しつつ、歴史の「軸」がある場所を伝えてほしいと思います。

そして何より、歴史から学ぶためには、事実に対して誠実である姿勢が求められると思います。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)