戦後80年

過去と現在をつなぐ戦前の「ファシズム」の実態とは?

日本はなぜ自由を抑圧する社会になったのか

「時代の鏡」としてのファシズム論争

私が専門とする日本史学や日本思想史学の分野では、戦時中の日本社会をファシズムとする捉え方は、主流ではなくなっています。ファシズムという言葉は、戦前(そして現代)の日本社会を批判する際に便利であることは確かですが、近年では実証研究が進んだこともあって、戦前の日本社会をファシズムという言葉を用いて分析する研究は、あまり見られなくなっています。

ただし、ファシズムという言葉自体は、戦前の日本でよく使われていたことは確かです。つまり戦前の日本社会を分析する際にファシズムという言葉を使うことと、当時の人たちがその言葉を実際に使っていたのとは別だということです。

そのため私は、戦前の日本社会でファシズムという言葉がどのような意味や文脈で使われていたのかを分析しました。その結果、ファシズムという言葉は、社会主義や自由主義を唱える人たちが自分より右派と認識した人たちを批判する際に使われていたことがまずわかります。

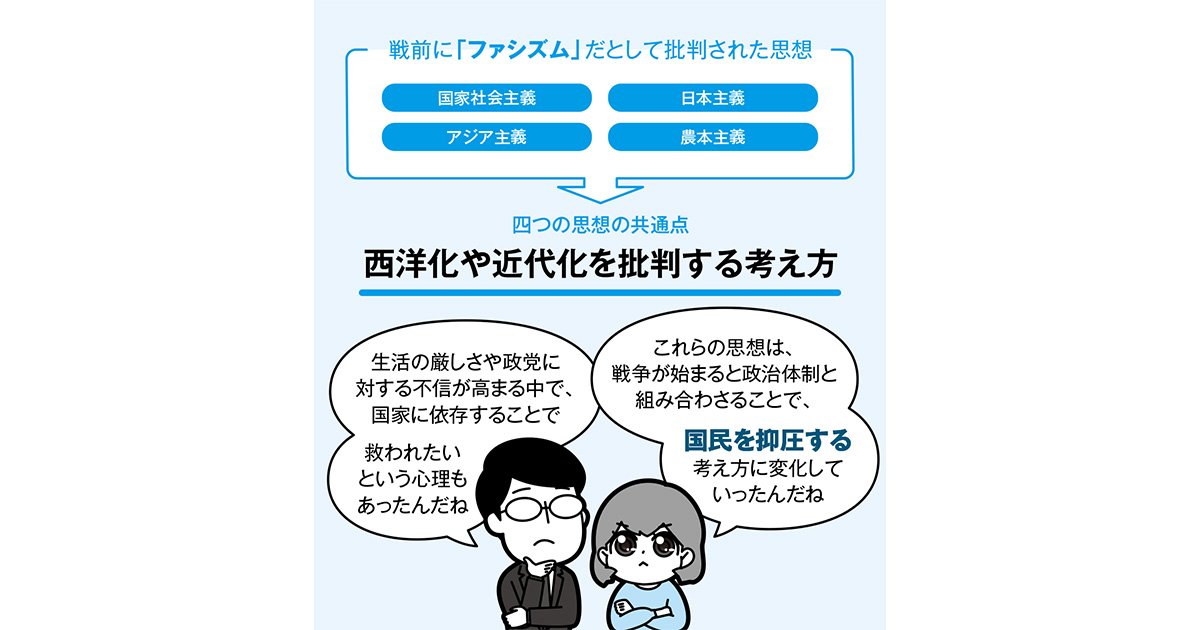

さらに詳細にその言葉が指す内容を分析すると、主に「国家社会主義」「日本主義」「アジア主義」「農本主義」の四つの思想を批判するために使われていたことがわかりました。ファシズムという言葉には、論者や背景によってさまざまな意味が込められていたため、時代を映す鏡と見ることができます。

社会矛盾の噴出と近代化への反発

では、これらはどのような思想だったのでしょうか。▼「国家社会主義」は国家を主体として社会主義の実現をめざす思想、▼「日本主義」は「日本」的だとみなした対象に至上の価値を置く思想、▼「アジア主義」は欧米列強の侵略にアジアが連帯して抵抗すべきだという思想、▼「農本主義」は農業や農村に価値を認めることから国家・社会のあり方を考える思想です。

四つの思想それ自体がファシズムと直結しているわけではありません。いずれの思想も明治期からありますし、現代まで続いている部分も見られます。例えば、「国家社会主義」は、もとは社会主義から派生した思想ですし、現代の福祉国家と共通する部分もあります。「アジア主義」は、欧米の植民地支配を批判するためにアジアの連帯(ただし日本の優越性が前提になる場合も多くありました)を訴えていましたが、敗戦後も似た論調が見られます。

これら四つの思想の背景には、近代化を批判するという共通点がありました。明治期以降、日本は西欧を手本に近代化に取り組みましたが、1920年代末以降になるとさまざまな社会の矛盾が指摘されるようになりました。例えば、経済の分野では恐慌で資本主義の問題が明らかになり、政治の分野では汚職や政争などにより政党政治への不信が高まり、個人主義に対しては共同体の良さが失われているといった批判が繰り返されるようになりました。このような近代化に対する批判が、「国家社会主義」「日本主義」「アジア主義」「農本主義」などの思想と結び付き、影響力を強めていきました。

大正デモクラシーから総力戦体制へ

「大正デモクラシー」の特徴は、吉野作造の「民本主義」論に代表される政治的平等論や、河上肇の社会主義論に代表される経済的平等論、美濃部達吉の天皇機関説、福田徳三の生存権論、さらに社会運動ともかかわりますがマイノリティーの権利要求などにまとめることができます。労働組合、農民組合や無産政党、女性解放運動などの組織がその支え手となり、民主主義の前進に一定の貢献をしました。

しかし、1920年代後半、「大正デモクラシー」は次第に総力戦体制へ移行していきます。その背景には先ほど述べたように経済恐慌や政治不信の高まり、中国への軍事的な進出、西洋没落論などに代表される西洋化への懐疑、テロリズムやクーデターの動きなどがありました。このような複合的な要因を背景として次第に影響力を強めたのが、先ほど述べた四つの思想です。

とりわけ、1930年代半ばから、西洋化批判のために排外的な「日本主義」や国体論が論壇でよく論じられました。日中戦争が始まると総力戦体制や対外進出と結び付くことで、思想や言論の自由を抑圧する道具になりました。こうした思想が社会で広がった背景には、生活の厳しさや政党に対する不信が高まる中で、国家に依存することで救われたい、現状を打破したいという心理があったように思います。しかし、国家への依存はその代償として国家が戦争に突入した際に思想や行動の自由のさらなる抑圧へ転化していきました。

このように戦前の日本社会は、ファシズムという言葉だけでは捉えきれない複合的な側面がありました。さまざまな思想が複雑に織りなすことで、総力戦体制とそれを支える社会が生まれたのです。

思想と学問の多様性を守る

こうした過去から何を学べるでしょうか。戦前の日本では、学問の自由や自律性に対する政府の介入が、思想や運動のさらなる弾圧につながりました。現代のアメリカや日本でも同じように、政府が予算や治安を盾に大学の教育・研究の自律性や自治を奪う動きが強まっていることに危機感を持っています。

思想や運動の弾圧に対抗するためには、一つの領域にとどまらない越境的、横断的な連携が重要です。そのために、例えば、市民や労働組合、学術界が緊密に連携して思想や運動の多様性を守っていくような運動がよりいっそう必要になるでしょう。

歴史研究者の立場から言えば、労働組合に残されている資料を市民と一緒に研究し、労働組合が取り組んできた労働運動、平和運動、文化運動、環境保護運動を後世に伝える取り組みが考えられます。こうした活動は過去を振り返りながら、未来の社会をどのように構想するのかという問題意識と結び付いたものです。

そもそも「大正デモクラシー」も戦後、民主主義の危機が叫ばれ、日本の民主主義の源流を探る研究が盛んになる中で、再評価された経緯があります。つまり、大正デモクラシー研究と、国民主権や生存権、平和主義、学問の自由を理念とした「戦後民主主義」は結び付いていたということです。ところが時を経て、またも「戦後民主主義」が過去のものとして忘れ去られようとしています。敗戦後に「大正デモクラシー」が見直されたように、いま一度、「戦後民主主義」の理念に立ち戻って現代の社会や学問を考える必要があるのではないかと思います。

「戦後」の価値がゆらぐ現代に、陰謀論やフェイクニュース、排外主義が広がりを見せているのは偶然ではありません。何が客観的な事実で、その事実に基づいてどのように考え、それを他者といかに共有・対話するのかといった営みが失われつつあるように感じます。だからこそ、さまざまな情報を吟味して事実と時代を見極める歴史学の手法を通じて、「批判精神」を養うことが、思想や運動の自由を守るためにも重要になると思います。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)