人手不足を乗り越える職場づくり

採用強化と離職防止のための職場環境改善「人手不足」はどこで起きているのか

統計から知る労働市場の姿とは?

元厚生労働省統計情報部長

労働供給は増えている

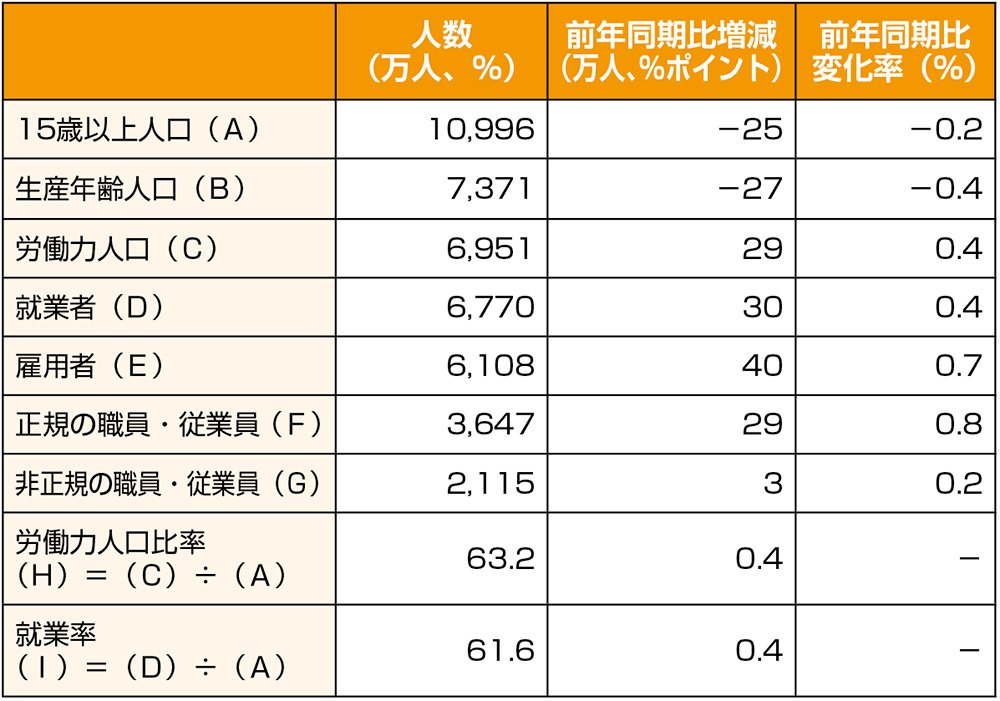

人口減少に伴い「人手不足」になっていると考えている人は多い。しかし、労働供給が減ることが「人手不足」なら、現在の日本は「人手不足」ではない。表に2024年1月から9月までの労働市場の状況を示した。15歳以上人口も生産年齢人口も減っている。しかし、逆に労働力人口、就業者、雇用者は増えている。労働力人口は、2024年6月に、史上初めて7000万人の大台に乗った。人口は減っても労働供給は増加している。

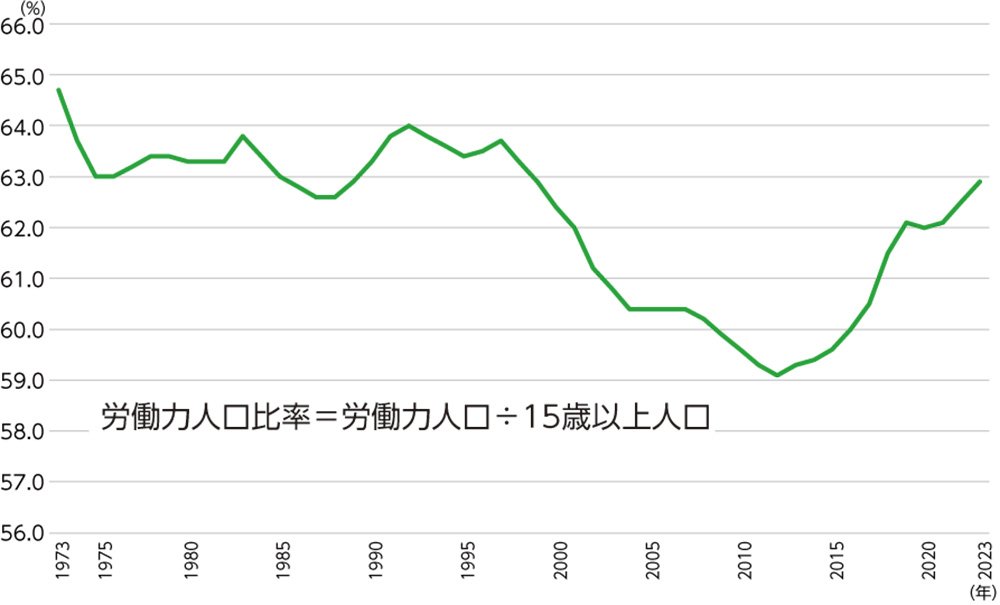

なぜこのような現象が発生しているのだろうか? 図に1973年から2023年までの労働力人口比率を示した。バブル崩壊までは63%から64%の幅に収まることが多かったが、崩壊後の長期不況の時期に大幅に低下し、2012年には59.1%に落ち込んでしまった。多くの企業で大規模な人員整理が行われ、採用が抑制されたバブル崩壊後の時期が異常だったと考えるべきだろう。この率は上昇傾向にあるが、2023年でも62.9%とまだ完全には回復していない。特に女性の労働力人口比率は傾向的に上昇しているが、まだ、男性のものよりかなり低く、上昇の余地が残っている。当面、人口が減っても労働供給は増え続けるだろう。

労働力供給が増えていても、労働市場で需要が供給を大幅に上回ることはある。労働者を雇用する企業の立場、あるいは労働者からサービスを受ける消費者の立場からは、これは困ったことだ。

長期不況期には、労働生産性向上の努力をしなくても、労働条件の改善を図らなくても、企業内の人材育成をしなくても必要な労働力を確保できた。これがずっと続くと思い込んでいた企業には、労働市場の需給の引き締まりは未知の世界だろう。そこで「人手不足」というマイナスのイメージのある言葉で表現する。逆に労働者の立場から見れば、いい仕事を見つけやすく、賃金などの労働条件が上がりやすい状態だ。何も問題はない。

生産年齢人口は15歳から64歳の人口

すべて原数値

「人手不足」はどこで起きている?

現在、日本全体では労働市場の需給が引き締まってきているとはいえるだろう。では、どこで「人手不足」が発生しているのだろうか?

労働市場の需給が引き締まってきたとき、「人手不足」に陥りやすいのは低賃金部門だ。長期不況の時期には生産性の低さを低賃金で補えたので、低賃金の産業が大きく成長した。需給が引き締まると、より高い賃金を支払っている部門の企業が、低賃金部門で働いている労働者を採用しようとし、低賃金産業から高賃金産業への労働移動が始まる。低賃金部門では、省力化のための投資を行ったり、製品の価格を引き上げたりして生産性を向上させることによって賃金を引き上げられる企業は賃金を引き上げて、できない企業は年齢などの採用条件を緩和して、労働力を確保しようとする。

典型的な低賃金部門はパートタイム労働市場だ。総務省統計局の労働力調査によると、25歳から54歳の「パート・アルバイト」は2023年7〜9月期の688万人から2024年7〜9月期には26万人減少して662万人になっている。これに対して、55歳以上の「パート・アルバイト」は13万人増えて587万人になっている。厚生労働省の毎月勤労統計では、パートタイム労働者の1時間当たり実質賃金は、2023年11月以来、前年同月比プラスとなっている。なお、所定内労働時間は、2023年7月以降マイナスの傾向となっており、企業が採用条件を緩和して短時間しか働かない労働者も採用していることが示唆される。パートタイム労働市場では「人手不足」となっており、賃金が上昇し、これまで就業の機会に恵まれなかった高齢者が就職できている。

長期不況期に人的資本投資を抑制し、スキルの高い労働者が減ってきた事業も「人手不足」が起こりやすい。典型的なのは建設業だ。熟練労働者が「人手不足」になっている。厚生労働省の職業紹介業務統計で職業別の有効求人倍率をみると、「建設躯体工事従事者」は8.83倍、「土木作業従事者」は6.13倍、「建設従事者(建設躯体工事従事者を除く)」は4.54倍、「電気工事従事者」は3.29倍である。人的資本投資を怠ってきた付けが回ってきている。

新たな財・サービスへの需要が急増し、それに伴い高いスキルを持つ労働者が必要になっている事業は「人手不足」になりがちだ。AIなどの情報通信技術を持つ労働者は、需要が増えても簡単には育成できないので不足している。労働条件は高いので、このようなスキルを身に付けようとする者は多く、時間はかかるが徐々に解消に向かうだろう。

市場メカニズムで解決しない分野

省力化投資などが進められ、賃金も上昇するなど、市場メカニズムが働き調整が進んでいく分野は大きな問題はない。しかし、市場メカニズムに任せるだけでは、解決しないものが二つある。

一つ目は、医療や介護など事業者に対する報酬が公定されている産業だ。労働市場は統制されていないが、サービス価格が公定されているため支払い能力に限界が生じ、「人手不足」になっても賃金を引き上げることができない。2024年8月の毎月勤労統計では、一般労働者の所定内給与は調査産業計で前年同月比2.9%増加だが、「医療、福祉」では0.9%、パートタイム労働者の1時間当たり所定内給与は、調査産業計で3.5%増加だが、「医療、福祉」では2.4%といずれも低い。「人手不足」なのに賃金が上がらず、労働力を確保できないという現象が起こっている。労働市場の需給に合わせて賃金を引き上げられるようにサービス価格を調整する必要がある。

二つ目は、若年労働力である。新型コロナ感染症の影響を脱した後、初任給は急上昇している。1970年代の第2次ベビーブームの時期には200万人以上あった出生数は2016年には100万人を割り、2023年は73万人まで減少した。新たに労働市場に参入してくる若者の数は減ってきており、これからも減っていく。学校、大学を卒業した若者を採用して企業内部で育てていくという長期雇用慣行の下では、新規学校卒業者への一定の需要はあり、若年労働市場の需給バランスはタイトな状況が続き、賃金も上昇していくと思われる。少子化対策が必要だ。

「人手不足」がもたらすこと

「人手不足」が日本の経済社会全体にとってどのような効果を持つかは、「仕事不足」であった長期停滞期を考えればわかる。賃金と労働生産性が停滞し、消費と設備投資、人的資本への投資が抑制された。この経験に照らせば、労働市場の需給の引き締まりは、高賃金・高生産性の産業の成長、賃金と労働生産性の向上、省力化・労働生産性の向上につながる設備投資と人的資本への投資の拡大をもたらすと考えられる。「人手不足」を過度に恐れる必要はない。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)