どうする? 社会保障

めざすべきビジョンを再考する自己責任か「分かち合い」か

問われる二つのビジョン

「手取り」を増やす政策への支持

財政学者として昨今の状況に危機感を覚えています。

現在、「103万円の壁」の引き上げによって、ほぼすべての人に減税のメリットが行きわたり、「手取り」が増えるというメッセージが現役世代から支持されています。その背景には、物価上昇の一方で所得が伸び悩み、生活が厳しくなっている現実があります。さらに、税や社会保険料の負担が高まり、少子高齢化に伴う社会保障費の増加が現役世代の負担感を一層強めています。こうした状況を踏まえれば、減税による「手取り」の増加が支持されるのも理解できます。

ただ、減税で「手取り」を増やす政策は、自己責任型の社会をめざす政策と限りなく近いことに留意する必要があります。例えば、大学生に「年収の壁」の話をすると、「アルバイトがもっとできるようになる」と喜ぶ学生も少なくありません。ただ、よく考えると、これは学生に「自分で稼げ」と言っているのと同じです。仮に「年収の壁」が120万円になった場合、時給1000円なら月10万円、つまり月100時間・週25時間、働けるようになります。これは平日に毎日5時間働くレベルです。問題は、親の所得が伸び悩み、それだけ働かざるを得ない学生が増えていることです。「壁」の見直しは、その状況を助長させているともいえます。

減税と財源の議論

「103万円の壁」を仮に「178万円」まで引き上げると、7兆〜8兆円の税収減になるとされています。この額は消費税でいうと3%程度に相当します。

岸田政権が2023年12月にまとめた少子化対策の財源の総額が3.6兆円でした。その内訳は、(1)規定予算の活用で約1.5兆円、(2)医療保険料に上乗せする形で創設する「こども・子育て支援金」で約1兆円、(3)徹底した歳出改革で約1.1兆円です。(3)の歳出改革には、高齢世代の保険料や窓口負担の見直しなどが含まれています。つまり、世代間で財源を奪い合いながら、経済成長にも期待しつつ、それでも足りないところは増税が支持されないため社会保険料への上乗せという形で財源を捻出する、という構造になっています。こうした構造が生まれる背景には、本来あるべき負担の姿を政治が示せていないことがあります。

内閣府の試算をベースに推計すると、現在の社会保障を維持するだけでも、2040年頃には約20兆円の財源が不足します。医療や介護だけでなく、子育て、教育、住宅支援など、世代を問わず生きていく上で生じる基本的なニーズに対応し、人々の生活に安心をもたらす政策を充実させようとすれば、社会全体で負担を分かち合う以外に道はありません。

減税でやせ細る社会の土台

「103万円の壁」を「178万円」まで引き上げれば、確かに目の前の「手取り」は増えるかもしれません。しかし、その一方で、10年、20年後に私たちが生きていく社会のセーフティーネットが、その減税によってどれほど傷つくかを考えなければいけません。

その影響は非常に深刻です。医療や介護にかかわる労働者の待遇を改善しなければ、人手不足に拍車がかかります。教育も同じで公立学校は教員不足が深刻化しており、教育の質の向上にお金を回せていません。道路や水道のようなインフラも同じです。

このように、減税によって見た目の「手取り」は増えたとしても、その一方で私たちの暮らしを支える社会の土台がやせ細ってしまうことを忘れてはいけません。例えば、自分や家族が医療や介護を必要とするとき、あるいは予期せぬ障害を負ったとき、または子どもを育てていこうとするとき、その土台が失われていれば、深刻な困難に直面することになります。しかも、その困難を乗り越えられるかどうかは、そのときの貯金の有無によって決定的に左右されてしまいます。そうした社会のあり方が本当に望ましいのかを考えるべきではないでしょうか。

問われる二つのビジョン

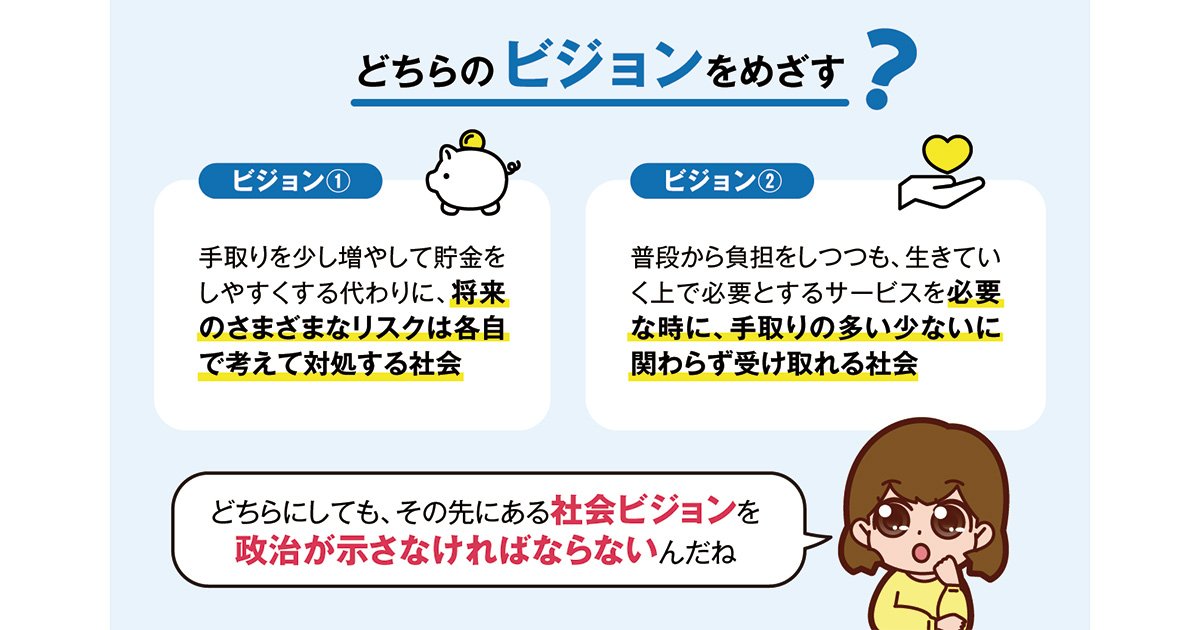

今、私たちに問われているのは、どのような社会をめざすのかというビジョンです。

その方向は大きく二つに分けられます。一つは、「手取りを少し増やして貯金をしやすくする代わりに、将来のさまざまなリスクは各自で考えて対処してください」という社会。もう一つは、「普段から負担をしつつも、生きていく上で必要とするサービスを必要な時に、手取りの多い少ないにかかわらず受けられる社会」です。

減税で「手取り」を増やす政策は、明らかに前者です。そうした社会は、日常的な経済格差が、生きづらさの度合いや人生の選択肢の幅にそのままつながることを意味します。なぜなら、こうした社会では、日頃の負担を抑える代わりに、困ったときには自分で高額な費用を支払うことになるためです。

その代表例はアメリカで、同国は私的負担が高い国として知られています。一方、公的負担が高い国はスウェーデンです。しかし、統計的に見ると、私的負担と公的負担を合わせた総額は、両国で大きな差がないことが示されています。つまり、どのような社会にも一定のニーズがあり、それを「誰が、どのように負担するのか」が問われているということです。それは、日頃の負担を抑える代わりに、困ったときには自分で高額な費用を支払うのか、それとも、普段から余裕のあるときに税や社会保険料を出し合い、いざ困ったときに無償もしくは低い負担で安心してサービスを受けられるようにするのが良いのか、という社会の選択なのです。

政治がビジョンを示すべき

減税が社会から一定の支持を得ている背景には、他者に対する想像力が低下していることや、所得が伸び悩み、生活が苦しいために税や社会保険料を積極的に負担する余裕がないという状況などがあるのだと思います。

こうした状況を乗り越えるためには、まず政治が明確なビジョンを示すことが重要です。減税を掲げるにしても、その先にどのような社会をめざす必要があり、それに反対するにしてもその先のビジョンを示す必要があります。

近年、MMT(現代貨幣理論)に基づき「借金を増やしても大丈夫」という議論もありますが、日本国債の格付けはG7で最低レベルに下がっており、際限なく借金を増やせる状況ではありません。国債を発行し続ければ、物価が上昇しても日銀は利上げができず、政策の選択肢が狭まります。財政運営には、ある程度の節度が求められます。

自己責任型の社会をめざすのか、それとも分かち合いの社会をめざすのか──まずは、そうしたシンプルな社会の方向性から議論を始めるべきです。そのビジョンが明確になって初めて、医療・介護や最低賃金などの政策に筋が通り、一貫性のある議論が可能になると思います。

結局のところ、低賃金や不安定雇用、格差の問題が解消されなければ、「減税すればいい」という風潮が強まってしまいます。経済界も含め、労働者にまっとうな対価を支払わなければ健全な経済は成り立たないという認識が深まっています。労働組合が賃上げによって「手取り」を増やすことで、分かち合いが受け入れられる余裕が社会に生まれると思います。労働組合の皆さんの運動に期待しています。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)