どうする? 社会保障

めざすべきビジョンを再考する社民主義は中間層に響くのか

日本政治が抱える課題とは?

社会民主主義とは?

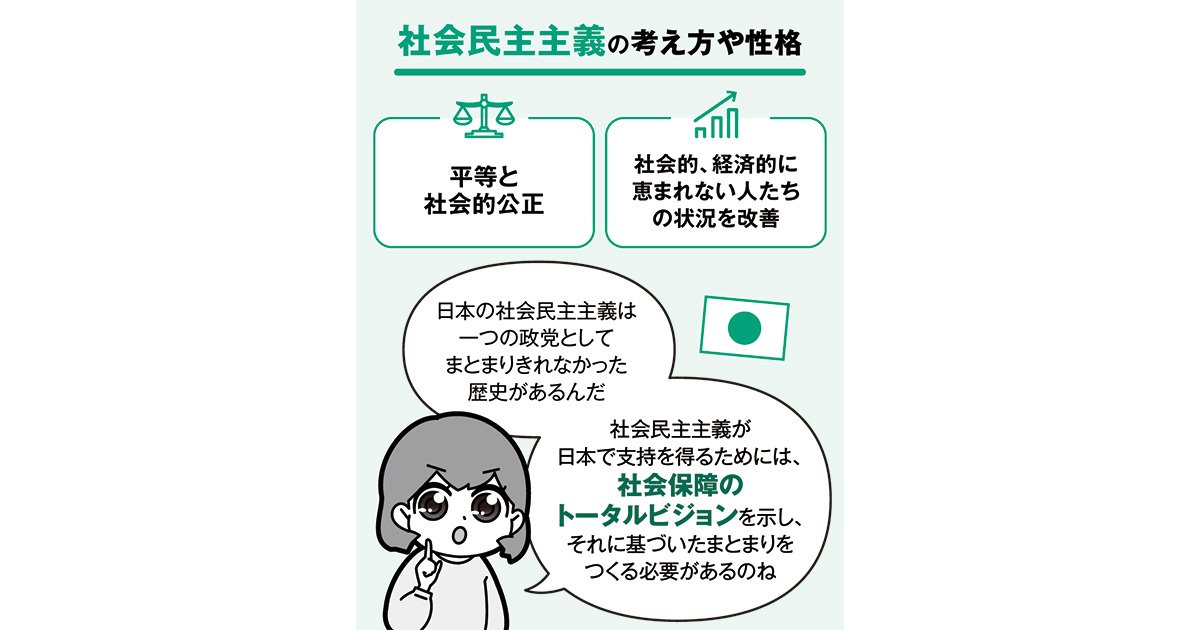

社会民主主義(以下、社民主義)は、さまざまな意味を持つ概念です。明確に定義することは難しいのですが、その根本には、平等と社会的公正という考え方があります。その基本的な性格は、社会的、経済的に恵まれない人たちの状況を改善するところにあります。社民主義の目標は、歴史的には、労働者の権利の獲得など、経済的な不平等の解消が中心でしたが、時代の変化とともに女性や人種の問題など、新たな社会的不平等にも目を向けるようになりました。

社民主義はよく、「小さな政府」を主張する新自由主義や、伝統的家族観を重視する保守主義と対比されます。また、革命を通じて社会主義国家の樹立をめざす社会主義とも区別されます。社民主義は、平等や社会的公正といった価値観を、政党や議会を通じて実現しようとするところに特徴があります。

日本の位置付けは?

社民主義が最も成功した例として挙げられるのが、北欧のスウェーデンです。スウェーデンでは、社民主義政党が政権を担い、手厚い社会保障や公共サービスを特徴とする福祉国家を実現しました。

日本は、年金や医療といった社会保障制度を備えているため、福祉国家の一つとはみなされますが、社民主義的な福祉国家とは分類されません。というのは、社民主義政党が政権を担って制度を形成したわけではなく、その運営のあり方にも違いがあるからです。社民主義的な福祉国家は、税を中心とした再分配が社会保障の中心ですが、日本の場合は社会保険料が中心です。

政治学的な観点では、スウェーデンが社民主義、ドイツは保守主義、イギリスやアメリカは自由主義というふうに分類されることが多いです。このうち日本は、保守主義と自由主義の両方の性質を持つ国として分類されてきました。

社民主義の歴史

一般的に、福祉国家の発展には社民主義勢力の存在が大きくかかわっています。特に1960〜70年代は、社会民主主義政党が大きな支持を集め、その勢力が最も強かった時期とされています。

保守主義と分類されるドイツのような国でも、1960年代以降、社民政党が政権に参加するようになり、福祉制度が充実しました。このように議会や内閣における社民政党が政権を担わなくても、その勢力が強くなることで福祉国家が充実するという形で、両者はリンクしています。

しかし1980年代以降、新自由主義的な流れが強まる一方で、社民主義は勢いを失いました。主な理由は二つあります。一つ目は、社民主義が依拠していたケインズ主義的な再分配政策がうまく機能せず、経済が停滞し、財政赤字が増えたこと。それにより政府の機能を小さくして、「市場に任せるべき」という声が強くなりました。もう一つは、社会全体が豊かになり、再分配から恩恵を受けるよりも、税金を取られると考える中間層が増え、減税と「小さな国家」を求める動きが強まったことです。

その後、1990年代後半になると欧米では社民主義勢力が勢力を盛り返します。典型的な例は、イギリスのブレア政権が掲げた「第3の道」です。これは、新自由主義的な放任主義ではなく、かつてのような福祉国家にも戻らない、中間的な立場をめざそうとするものでした。

その中で社民主義勢力が重視するようになったのが、「社会的投資」という考え方です。これは、困っている人に単にお金を配るのではなく、教育や職業訓練に力を入れることで、人々が自分の力で豊かな生活をできるよう支援するという考え方です。いわば、将来的なリターンを見込んだ「投資」的な側面を持つ政策でした。

社会的投資の功罪

「社会的投資」には、成功と失敗の両面がありました。社民主義勢力は、中間層の支持を巡って右派勢力と競合しますが、「社会的投資」の考え方は、多くの中間層から支持を得ることができました。しかしその一方で、従来の支持層である労働者層からの支持を失いました。支援を受けるためにさまざまな制約を課された労働者層の不満が高まったためです。その結果、そうした労働者層の一定数は、右派ポピュリズムへ流れていきました。

また、ヨーロッパの社民主義政党は、ジェンダー平等や移民、環境などの課題では、中間層の支持を得ています。その点で支持の奪い合いに負けているわけではありません。しかし、従来の支持層であった労働者層が離反したことが、勢力低下の背景にあります。とはいえ社民主義政党が労働者層向けの政策を掲げた場合、かえって中間層の支持を失うという研究もあり、両者のバランスを取るのは容易ではありません。中間層と労働者層をどう結び付けるのかが、ヨーロッパの社民主義政党の大きな課題になっています。

分散する日本の社民勢力

他方、日本の状況は、ヨーロッパとは異なり、そもそも社民主義勢力が一つの政党としてまとまりませんでした。ヨーロッパの場合、社民主義政党は、税の再分配によって福祉を充実させようとするため、有権者からはむしろ増税を警戒されます。一方、日本の場合、税を集めて再分配を行おうとする勢力は、それぞれの政党に分散して存在していたため、大きな勢力になれませんでした。

さらに日本では、高度経済成長や年金や医療保険などの福祉システムが自民党政権によってつくられたため、左派政党は護憲を中心に自民党に対抗しました。このように日本の場合、社民主義政党が一つにまとまっていない状況が、問題をさらに難しくしています。

こうした状況を乗り越えるためには、まずは、税の再分配によって社会保障の充実をめざす勢力が連帯する必要があります。とはいえ、それは簡単なことではありません。現状では野党をつなぐ軸は、「反自民」しかなく、社会保障の充実という軸ではまとまっていません。

中間層に届けるために

重要なのは、社会保障のトータルなビジョンを描き、それに基づいたまとまりをつくることです。減税を訴えれば選挙で支持を得られるかもしれません。しかし、減税で「手取りを増やす」ということは、結局は「自分で何とかする」という自己責任のビジョンにつながっています。短期的には魅力的に映っても、その先のことを考える必要があります。

減税への支持が高まる中で社民主義的な政策のアピールが難しいことも確かです。福祉制度が充実している国では、政府への信頼が高く、社会保障の強化も中間層に受け入れられやすいのですが、そうではない国では政府への信頼が低いため、「増税してでも社会保障を充実させよう」という訴えは、有権者に届きにくいのが現実です。しかし、税金による支え合いを避けるのであれば、社会保障を民営化していくしかありません。「税金も嫌だし、民営化も嫌だ」という立場は、持続可能な制度としては成り立ちません。最終的には、「どちらのビジョンを選ぶのか」が問われます。

現状でも税による支え合いの仕組みは、一定程度機能しています。労働組合の組合費も、支え合いの仕組みの一つだといえるでしょう。こうした支え合いによって何が達成されているのかを社会にアピールしていくことが、今後の社会保障の充実のために重要だと思います。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)