どうする? 社会保障

めざすべきビジョンを再考する「暮らしやすい社会」の実現に向けて

福祉・社会保障政策を提起

日本の社会保障制度について

社会保障の基本的な考え方

近現代の社会は、「自立した個人」を基本としている一方で、同時に人間は社会的な存在でもあり、家族や共同体の中でお互いに助け合いながら生きていくことが必要です。私的扶養の負担を、社会全体で受け止め、経済成長とともに起こってきた都市化・核家族化などに対応できるよう「社会化」したものが、年金、医療、介護などの社会保障制度といえます。

日本の社会保障の発展とその意義

社会保障と経済は、いわば相互作用の関係にあります。日本の社会保障制度も、経済発展が経済的余剰を通じて社会保障の財政基盤を支え、他方で社会保障の発展がさまざまなルートで日本経済を底支えしてきたともいえます。実際に、日本の社会保障制度は、戦後日本の経済成長にあわせて発展し、労働者の生活を安定させ、医療の拡充などで健康を維持することを通じて、経済成長と社会の安定に寄与してきました。

また、社会保障は、社会連帯に基づく支え合いの制度であり、自分の都合や利益だけではなく、他者の立場に立って、社会のあり方を考える視点が極めて重要といえます。

現在の日本の社会保障制度は、国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティーネットです。大きくは、「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保健医療・公衆衛生」の四つからなり、子どもから子育て世代、お年寄りまで、すべての人々の生活を生涯にわたって支えるものです。

連合の考え方

連合は、3月31日の「2025年度重点政策討論集会」に向けて、「社会保障構想、教育制度構想、税制改革構想(改訂版)素案」に関する組織討議と意見集約を各構成組織に要請しており、情報労連もそれに向けた考え方を整理しました。

「社会保障構想(第3次)」においては、人口減少・超少子高齢化のさらなる進行や新型コロナウイルスの感染拡大などにより、浮き彫りとなった社会的セーフティーネットの脆弱性などに対し補強がなされています。また、社会保障を持続可能とするための安定財源の確保に向けて、(1)「子ども・子育て支援金」の公費による財源確保の検討、(2)医療・介護等、すべての人にサービスを提供するために公費投入を増やすことなどの検討の余地──等が補強されました。超少子高齢化の急速な進展に伴い、社会保障の財源確保がますます厳しくなる中、税による安定財源の確保を通じた基盤強化を図る方向性については、情報労連も認識は一致します。

また、昨年末から大きな議論となった「年収の壁」の見直しについても、社会保障制度全般に関連する内容です。特に、年金の所得比例年金制度の創設や第3号被保険者制度の段階的廃止などについて、今回の連合政策に盛り込まれており、この間の情報労連の意見が一定反映されたものと認識します。

情報労連の考え方

基本的な考え方

情報労連は、情報労連「21世紀デザイン」において、「暮らしやすい社会」をつくる三つの政策の一つとして「福祉・社会保障政策」を掲げています。

真に自由な生き方が尊重される社会であるためには、性別や年齢の違い、障がいの有無、貧富の差などにかかわらず「機会の平等」が保障されていることはもとより、「ケイパビリティ」の保障を社会保障の目的と捉えて、それを実現する制度の構築をめざすことが重要であると考えています。

そして、そのためには、すべての人が安心して暮らせる社会の実現に向けて、医療や介護、年金、子ども子育て支援など、暮らしのセーフティーネットとなる各種社会保障制度を充実させるとともに、将来世代に負担を先送りにしないことを基本に、持続可能な全世代型社会保障制度を確立する必要があります。あらゆる世代に納得感のある持続可能な制度を確立していくため、税による安定財源の確保を通じた基盤強化を図るとともに、限りある財源の中で真に必要な保障を適切に提供できるよう改革していくことが極めて重要です。さらに、マイナンバーの活用を通じた正確な所得把握を進め、社会保障・税の給付と負担の公平化を図るとともに、真に手を差し伸べるべき人へのきめ細かな支援を実現していくことが必要であると考えます。

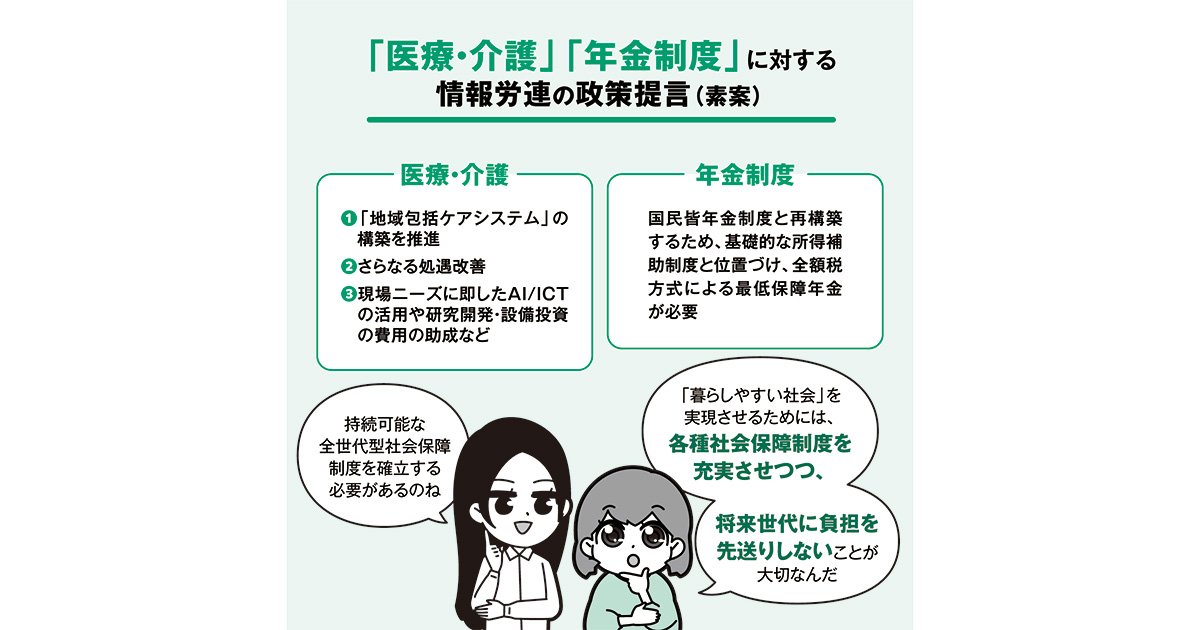

具体的な政策提言(素案)

医療・介護政策の充実・推進

安心・安全で質の高い医療・介護を担保するには、それを担う人材確保が欠かせません。人材確保や労働条件改善に向けては、ICT・DXの活用を積極的に促進していくことが求められます。そのためにも、政府・地方自治体は、(1)「地域包括ケアシステム」の構築を推進、(2)さらなる処遇改善、(3)現場ニーズに即したAI・ICTの活用や研究開発・設備投資の費用の助成──等、総合的・普遍的な制度となる医療・介護政策が必要であると認識します。

年金制度

年金については、高齢者世帯収入の約6割を占め、約5割の方が公的年金収入だけで生活しており、老後の生活保障の大きな柱となっています。超少子高齢化の進行に伴い、年金財政の悪化と制度の持続可能性が懸念されており、基礎年金のみの受給者や無年金者も含め、高齢期において誰もが不安なく暮らすことができる一定水準の所得保障を確立していくことが求められています。

情報労連の考え方としては、政府は、国民皆年金制度を再構築するため、基礎年金を基礎的な所得補償制度と位置づけ、全額税方式による最低保障年金が必要であると考えます。なお、全額税方式による最低保障年金とするまでの間は、最低保障年金の水準を確立した上で、低年金者等の生活支援のため、年金生活者給付金のさらなる加算等、福祉的給付のさらなる充実に取り組む必要もあります。

今後の取り組みについて

今回、医療・介護および年金を中心に、現在、組織討議中である「情報労連 政策提言集(素案)」での提起内容をもとに社会保障制度に対する考え方について触れましたが、子育てや障がい者支援など暮らしのセーフティーネットとして、社会保障制度は多くのテーマがある課題です。情報労連がめざすべき社会の実現に向けては、あらゆる分野においてIoT/ビッグデータ・AIをはじめとするICTを有効活用すること、ならびにその基盤整備が極めて重要だと考えます。

情報労連としても、「21世紀デザイン」や「政策提言集」の策定論議を踏まえて、すべての働く仲間の安心・安定を念頭に社会保障制度についても対応していきます。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)