「新時代の日本的経営」から30年

雇用システムはどう変わったのか?日本型雇用システムは変わったのか?

「日本社会のしくみ」が示すこと

(写真:まちゃー/PIXTA)

──「新時代の『日本的経営』」の狙いはどこにあったのでしょうか。

1995年に発表された日経連の「新時代の『日本的経営』」(以下、報告書)は、後に起きた非正規雇用の拡大と結び付けられ、日本型雇用の変革をめざしたものであるかのように言われました。しかし実際にはそうではなく、80年代から続く課題に対応しながら、日本型雇用を生かすことに狙いがあったと思います。

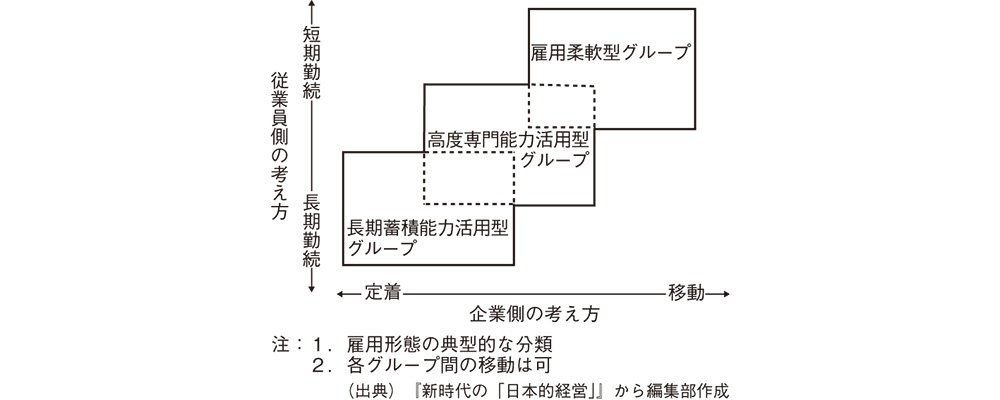

報告書を読むと、「長期蓄積能力活用型グループ」と「雇用柔軟型グループ」の中間に「高度専門能力活用型グループ」を拡大することが提案されています。これは専門職を増やそうという提案です。経営者団体は1960年代から高等専門学校(高専)などを増やし、専門技術者を供給してほしいと政府に要望してきました。また女性パートの活用も60年代から始まり、80年代も継続してきました。つまり報告書は、それ以前からの問題意識の延長で見解を述べていたに過ぎなかった。そう私は考えています。

一方、報告書には総額人件費の抑制という狙いもありました。そのため「長期蓄積能力活用型」の対象範囲を限定することも書かれています。これが日本型雇用の変革を主張したかのように言われることもありますが、後で述べるように年功賃金適用層の絞り込みはそれ以前から検討されていました。しかも実際には、人数の絞り込みはあまり大規模には実現せず、年功賃金の上昇カーブを低く抑えることで総額人件費を抑えてきた。総じて1995年の報告に、日本型雇用を根本的に変える意図があったという印象は受けません。

報告書が今でも注目されているのは、2000年以降に非正規雇用が社会問題として取り上げられるようになった際、その内容が「再発見」されたから、というのが私の理解です。

──報告書から30年が経過しました。総額人件費の抑制のための正社員の絞り込みは現在も続いているでしょうか。

日本企業は、年功賃金のコストが問題だと言いながら、年功賃金の対象になる正社員の範囲を絞り込み過ぎるとモラルが低下するというジレンマを長年にわたって抱えてきました。私の本(『日本社会のしくみ──雇用・教育・福祉の歴史社会学』講談社現代新書)でも書きましたが、報告書よりも前に行われた1980年代の人事担当者の座談会では、年功賃金の対象者を絞り込んだら、やる気を失う社員が増えて離職率も上がるため、7割くらいの正社員には年功賃金を適用する必要があると述べられています。

1970年代から現在まで日本の大企業がしてきたことは、このジレンマに関する試行錯誤だったといってよいでしょう。グループ会社への出向や分社化で総額人件費を抑える方法は1970年代から行われてきましたが、やり過ぎるとやはりモラルが低下する。1980年代までは女性の正社員は一定年齢で辞めてもらっていましたが、それも時代が変わると通用しない。そうなると総額人件費を抑える方法は年功賃金の上昇カーブを抑えるしかなかった。これが結果としてデフレを招いたという説もあります。

このジレンマは日本企業の永遠の課題で、1970年代から試行錯誤してきました。この点でも報告書は、それ以前からの問題意識の延長で、それと大きく異なるものではなかったと思います。

──「高度専門能力活用型」は増えたのでしょうか。

専門職を増やしたいという経営側の要望は以前からありました。しかしこれは、人事異動しながら昇進するという日本型雇用慣行と相性が悪い。報告書の作成者の意図は、3年くらいの時限プロジェクトのために外部の高度人材を採用するというものだったようです。しかし外部人材のスキルを評価して、それにマッチした報酬を支払うという基準もなかったため、そうした人材が市場で育たないという問題を解決できませんでした。

専門職の処遇の確立は、非正規雇用の改善のためにもやった方がいい。「この職種でこの経験年数ならこの処遇」といった基準が定まれば、非正規雇用の処遇もそれに連動して決めることができるからです。欧州では女性をはじめ、高賃金の専門職パートも少なくありません。

──日本型雇用システムの今後はどうなるでしょうか。

日本型雇用システムのコア部分を、新卒と同時に就職し、企業内で教育訓練を受け、年功的な賃金を保障しながら長期勤続すると定義して考えてみましょう。

経営にとってこのシステムの長所は、会社の方針に従って柔軟な配置転換ができることです。マイナス面は、年齢が上がるほど人件費も上がっていくことや、専門職が育たないことです。

ただ、そうした人材育成が時代の経過とともに難しくなっている。背景の一つは技術の発展です。技術の進化に伴って仕事の内容が標準化されると、企業独自の技術の必要性が下がる。一方、一社で技術革新と技術教育を行うのは難しくなる。そうなると長期育成のコストが、メリットを上回ることになる。

日本型雇用システムが今後も続くかはわかりません。ただ、それを本気で変えるのは相当な労力が必要になります。多くの経営者や人事担当者は、どう変えるべきか見当がついていないし、変えるためのビジョンもないように思います。

──労働組合にできることは?

一つ挙げるなら、専門職の人材評価の基準を、企業を横断した産業単位で作ることではないでしょうか。

例えば労働組合が「専門職でこれくらいの資格や学位や経験がある人には、これくらいの賃金を支払うべき」という基準を提示する。それが業界標準になれば、企業間の賃金格差は縮小します。人材の移動やキャリア形成も広がるし、非正規雇用の待遇改善にもつながる。実際にこれは、欧州の産業別労働組合が産業別使用者団体と一緒にやってきたことです。

しかし日本の労働組合にとっては、これを実行するのに大きな問題がある。職種ごとに賃金を決めようとすると、企業別労働組合の内部で利害の対立が起きてしまうことです。つまり職種別に賃金の基準を労働組合が提示すると、一つの労働組合の中にさまざまな職種の組合員がいる企業別労働組合の場合、職種間で不公平感が生まれてしまいかねない。そのため戦後日本の企業別労働組合は、組合としての一体性を保つために、職種別の基準ではなく、勤続年数を基準に賃上げを要求する方法を取ってきました。

さらに、職種を単位に賃金額を同じにしようとすると、大企業の方が有利になり、中小企業では交渉が難しくなります。そのため日本の労働組合は、賃上げ額よりも、賃上げ率をできるだけそろえるという戦略を取ってきました。加えて交渉の対象を総額人件費として、その中でどういう職種にどう配分するかは経営に任せるという方法が取られてきた。

こうした労働組合の選択も影響して、今の日本型雇用システムができています。このシステムは良い面もありましたが、女性と非正規の犠牲の上に成り立っていましたし、時代とともにマイナス面が目立つようになってきた。労働組合は次代の変化に主体的に取り組む必要があると思います。その方法として、専門職の処遇基準の提示はあり得るでしょう。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)