「新時代の日本的経営」から30年

雇用システムはどう変わったのか?余裕のない職場づくりに協力した労働組合

テーブルの反対側につく労使関係へ

労働組合が守ったもの

バブル崩壊後の不況の中で、日本経済は「雇用・設備・債務」という三つの過剰を抱え、「三重苦」として悲観的に語られていました。中でも「終身雇用」は、企業の経営再建を邪魔するものだといわれ、雇用の柔軟化を求める声が強まりました。日経連の「新時代の日本的経営」にも雇用の柔軟化を図りたいという意図がありました。

これに対して、「絵に描いた餅」だと考えていた研究者は少なくありません。一番の理由は、人材を育成し、事業に必要な人材を確保するためには、時間と相応の投資が必要なためです。当時、「人材のジャストインタイム」という考え方も登場しましたが、それは人材がどのように育つのかを理解していない、ある種の幻想でした。

「雇用ポートフォリオ」では、「高度専門能力活用型グループ」という特定分野の専門性を有する雇用形態の活用も提起されました。ただそれを冷静に見ると、「高度人材をどう育成するのか」という視点が抜け落ちていたように思います。つまり、人は、企業の中で重要な仕事を任され、さまざまな困難を乗り越える中で能力を高めます。報告書は、そのように企業内で育成された人材と、企業外にいる高度人材との違いもきちんと整理できていなかったように思います。

一方、労働組合は、不況の中で雇用を守ることを最優先に運動を展開しました。しかし、そこで守られたのは組合員、正社員であり、非正規雇用が正社員の雇用を守るための調整弁として活用されました。労働組合の活動は、限られた範囲の労働者を念頭に置いたものでした。

こうした対応は、不況の中で仕方のない面もありました。緊急避難的な手段としては必要な場面もあったでしょう。しかし、私が特に問題だと考えるのはこの後です。不況を乗り越え、経済が正常化した後でも、労働組合の姿勢が元に戻らなかったことです。

余裕がなくなる職場

労働組合は、この30年間近く、賃上げを諦めて雇用を守ってきたといわれます。本当にそうだったのでしょうか。

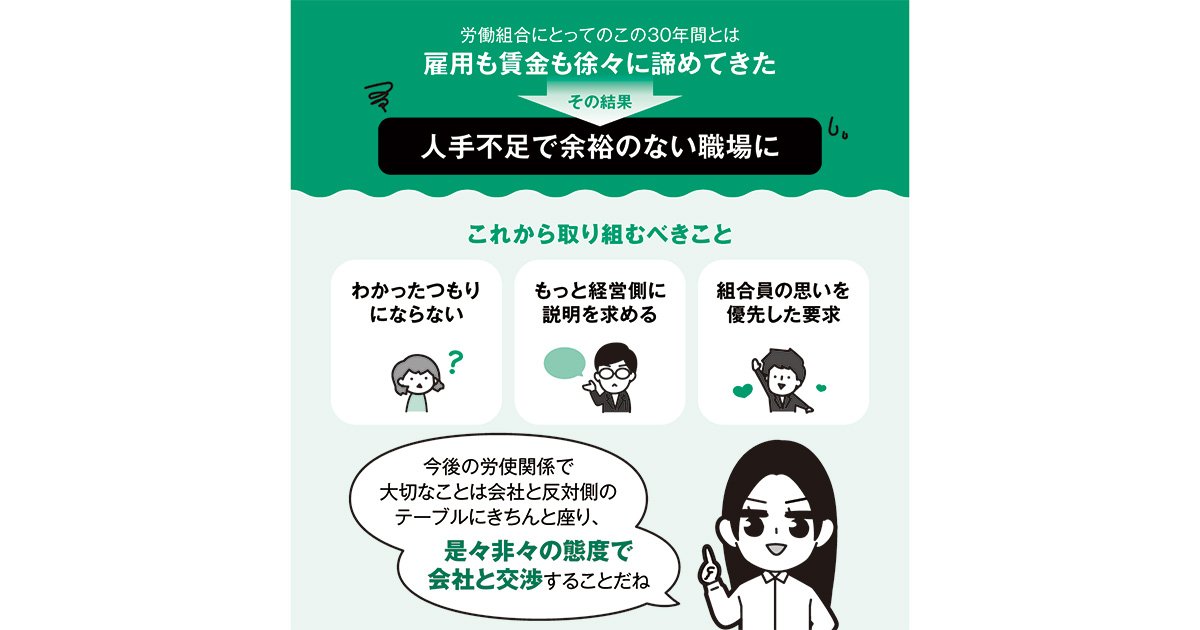

例えば、定年退職などで人員が減った分を非正規雇用で補充するような場合、労働組合は強く抵抗することはありませんでした。また、新技術の導入によってそれまで10人で行っていた仕事を5人に減らして行うような場合、労働組合は「生首を切られなければ協力する」という方針を取ってきました。つまり、正規雇用の仕事の場を守るという観点は不十分でした。その意味で労働組合は、雇用も賃金も、徐々に諦めてきたと言えるのではないでしょうか。

その結果、職場には余裕がなくなりました。現場は忙しくなり、非専従の組合役員は組合活動に十分な時間を割くことができなくなりました。負担の重さから組合役員のなり手が減るという問題も起きています。つまり、労働組合が余裕のない現場づくりに協力してしまったことで、自分たちの首を絞めるような状況を生み出してしまいました。労働組合は、そのことをきちんと反省する必要があると思います。

ただ、労働組合のリーダーの間には、ある種の被害者意識のようなものも見受けられます。つまり、今の状況を生み出したのは、経営側であり、自分たちは厳しい不況の中で何とか踏ん張ってきた、という認識です。職場に余裕がなくなったことについて、労働組合にも一定の責任があるという認識は、あまり共有されていないように思います。

職場に余裕がなければ人を育てることはできません。高度人材を育てるためにも職場に余裕を取り戻す必要があります。労働組合は、会社と一緒になって余裕のない職場をつくってきた事実を認め、それを踏まえた上で、人を採用し、育てることの大切さを訴える必要があります。労働組合には長期的に会社の成長を考えられるという強みがあります。

わかったつもりにならない

私が労働組合役員の皆さんによく言うのは、「物わかりの悪い組合役員になってください」ということです。今の組合役員の皆さんは、物わかりが良すぎます。会社の説明を聞いてすぐに納得するのではなく、「もっときちんと説明してほしい」と求める姿勢が必要です。わかったつもりにならないことです。

例えば、経営側は国際競争を勝ち抜くためという理由で賃上げを抑制してきました。それが本当なら、日本は今頃、国際競争で独り勝ちしているはずですが、そうなっていません。経営側の主張をうのみにするだけではいけないということです。

最近の会社は、「意思決定のスピードが重要だ」と強調し、労働組合にも迅速な回答を求めます。これでは職場討議をする時間も確保できません。でも、本当に大切なのは、決めたことをきちんと実行することです。労働組合と話し合えば、意思決定までの時間はかかるかもしれません。けれども労使で合意ができていれば、実行段階ではむしろスムーズに物事が進みます。そういう側面も強調すべきです。

テーブルの反対側につく

今、多くの労働組合は、会社と向かい合って交渉のテーブルに座るのではなく、会社と同じ側に座っているようにみえます。私は、これを異常な状態だと考えています。その異常さに、組合役員の皆さんに気付いてほしいと思います。

1990年代後半以降、労働組合は不況を乗り越えるために会社側と同じ側に座り、同じ資料を見ながら、どう乗り越えるかを考えてきました。これは一時的には必要なことだったかもしれません。しかし、不況を乗り越えて経済が正常化した後も同じことをしている労働組合が少なくありません。本来であれば、元の位置、つまり、机の反対側に戻るべきでした。このことは結局のところ、よい結果を生んでいないと感じています。

例えば、春闘において会社から出てきた数値をもとに賃上げ要求を決めています。労働組合が会社の財布の中身を見ながら、「これくらいなら払えるだろう」と先回りして考えてしまっているのです。しかし労働組合が一番守るべきは組合員の生活です。要求をつくるときには、組合員の思いを優先し、それを会社にストレートに伝えるべきです。会社の財布は、「二重底」ともいわれます。会社の財布の中身を気にしすぎる必要はありません。

労働組合がそうした姿勢になってしまう背景には、交渉とは何かが十分に理解されていないことがあるのかもしれません。高く売りたい売り手と、安く買いたい買い手。その差を少しずつ埋めていくのが交渉です。労働組合の交渉もこれと同じです。そうした交渉の考え方が浸透していないのかもしれません。

今後の労使関係で大切なことは、会社とは反対側に座り、是々非々の態度で会社と交渉することです。その構えがあってこそ、解決策が初めて見えてくるのだと思います。交渉においては遠慮しないことが肝要です。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)