「新時代の日本的経営」から30年

雇用システムはどう変わったのか?企業努力と法改正に取り残される個人

大切なのは「当事者性」

主幹研究員

日本的雇用慣行の外側の変質

長期雇用や年功賃金で特徴づけられる日本的雇用慣行は、主に大企業、正社員、男性で観察され、中小企業や有期契約労働者、また女性の働き方には当てはまらないことが指摘されてきました。労働市場全体で見れば、中小企業で働く労働者が約7割、女性が5割弱、正社員以外の雇用形態で働く者が4割弱であり、もともと雇用慣行の外側の方が主流です。

しかも、雇用システムそのものが変容しつつあります。いまや、キャリアの途中で転職することは珍しくなく、企業は成果主義を導入し、賃金のフラット化が進み、労働組合の組織率も低下の一途をたどっています。ジョブ型人事ではメンバーシップ型人事に比べ、職務の内容や役割に応じて賃金が上下し、事業環境によっては職務が失われ、離職を誘発することも考えられます。総じて、雇用システムの柔軟性が高くなっており、その分、個人側の労働条件は良くも悪くも変動する可能性が高まっています。

そのため、VUCA(変動、不確実、複雑、曖昧)の環境下において、個人には自律的なキャリア形成が求められるようになっています。企業は従業員にキャリア面談やキャリアコンサルティングを実施し、能力開発プログラムを拡充し、自己申告による研修参加や異動機会を増やし、また副業による越境学習を推奨するなど、さまざまな策を講じるようになりました。政府もリスキリングと職務給の導入、円滑な労働移動という三位一体の労働市場改革を標榜し、政策・施策を重ねています。

個人と企業のLose-Loseな関係

では、こうした時代に個人はいかにキャリアをつくっていくのでしょうか。キャリア形成には「攻め」と「守り」の2つの面があります。「攻め」とは、自身のしたい仕事ややりがいを追求することであり、「守り」とは、生活の糧を得て、将来の見通しが立つ収入を得ることです。「ライフワーク」と「ライスワーク」というように、これらはどちらか一方ではなく、両方そろうことが望ましいキャリアの両輪です。

しかし最近では、個人の成長志向を満たすことができないゆるい職場で、人材を引き留めておくことができず、離職が問題になっています。また、企業に所属はしているものの、最低限のことしかしない「静かな退職」といわれる状況も問題視されるようになっています。前者は個人側の意欲が職場の実際を上回り、後者は職場の期待を個人の行動が下回っているという意味では正反対の状況ですが、どちらも個人と職場の期待値の乖離が大きいという点では同じです。つまり、個人と企業の間でWin-Winの関係をつくることができていないのです。

筆者らが行った国際研究プロジェクトによれば、個人と企業のLose-Loseな関係をWin-Winにしていくためには、二つ大切なことがあります。一つは「成長」や「展望」といった、将来に向けた手応えの実感です。そしてもう一つは、職場の人間関係や人とのつながりといった「関係的報酬」の充実です。職場にいじめがなく、チームに一体感があり、キャリアアップを支援してくれる上司がいるといった、良好な人間関係は極めて重要です。

安心・安全を支える法整備

さらに個人が転職や労働条件の変動という環境変化を乗り越えていくためには、ワークルールも重要です。キャリア形成では個人の内発的動機を重視しますが、モチベーションやエンゲージメントといった心理的充足に焦点をあてられるのは、心身の安全や給与の支払い、雇用の継続といった、労働の前提が満たされているからです。逆にこれらが脅かされる状態で、内発的動機だけを注視するのはあまりにバランスを欠いています。

こうした前提は、経営体力があり労働条件のよい大企業では満たされているイメージがあるかもしれません。しかし、名だたる大企業でも深刻なハラスメントや過労死は発生しており、決して人ごとではありません。近年、企業がストレスチェックやメンタルヘルス対策、ハラスメント対策といった、精神的な安全を確保する取り組みを強化している背景には、法規制の影響に加え、そうしなければ、従業員に長く頑張ってもらうことができず、それが経営損失になることを認識しつつあるからです。

この30年を振り返ると、労働者がライフスタイルに応じて働き方を選択し、長期的にキャリア形成ができるよう、多くの労働法が改正され、新たな規定が整備されてきました。例えば、働き方改革では2018年に、長時間労働の規制や休暇取得の義務化、雇用形態によらない均等・均衡待遇の確保といった法整備が行われています。

ワークルールが個人を守る

こうした法規制は労働者の権利を強化し、待遇を改善するものです。しかし、個人側はこうした権利を十分に生かすことができていません。

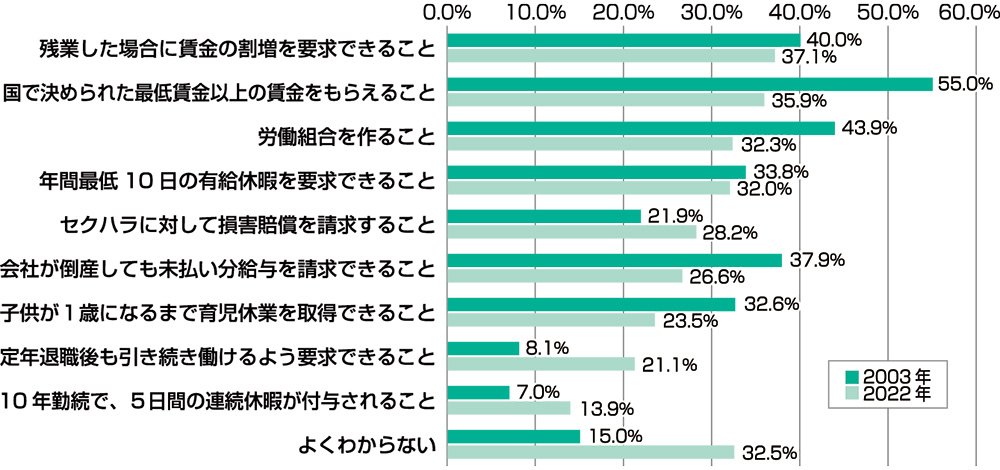

図1は連合総研が勤労者を対象に行っている「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート」の2003年と2022年の結果から、「労働者の権利」に対する認知についてまとめたものです。「国で決められた最低賃金以上の賃金をもらえること」「セクハラに対して損害賠償を請求すること」といった9つの項目について、知っているかどうかを尋ねたところ、2003年から2022年にかけて、認知が上昇した項目もあれば、低下した項目もありました。

例えば「セクハラに対して損害賠償を請求すること」「定年退職後も引き続き働けるよう要求できること」は増えているのに対し、「会社が倒産しても未払い分給与を請求できること」「労働組合を作ること」は減っています。概ね、この間に規制が強化された項目で、認知度が上昇している傾向がありますが、「最低賃金以上の賃金をもらえること」のように減少している項目もあります。

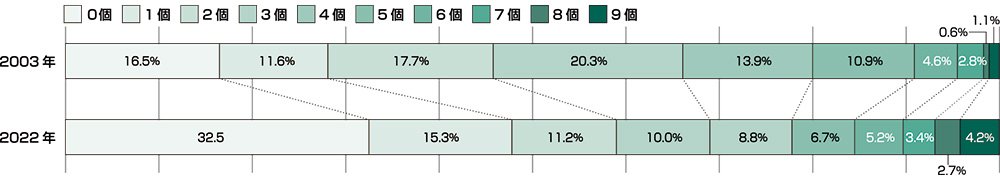

さらに、労働者の権利として認識している項目数をまとめたのが図2です。2003年から2022年にかけて、「0個」が倍増し、「1個」も増え、権利認知が大きく低下している一方で、わずかですが「6個」「7個」も増加し、権利認知の二極化が起きています。より詳細に分析すると、雇用形態による差は観察されない一方で、年収が低く、従業員数の少ない企業で働いている労働者ほど認知項目が少ないことがわかりました。

筆者がかかわっている他の研究プロジェクトでも、労働者は法律によって認められている権利や企業の義務、自身の雇用契約について、企業に比べて理解度が低く、誤解も多いことがわかっています。つまり、労働者は労働者を守るための手段を使いこなせていないのです。

この30年で雇用システムは変容し、それに伴い法整備が進み、企業への義務が強化され、労働者は権利が拡充されています。しかし、労働者はそれを理解していないということが起きています。権利は知らなければ、いざという時に履行できません。職業人生の長期化により、個人が環境変化にさらされるリスクは高まっています。労働者が自律的にキャリアをつくっていくためには、ワークルールを理解し、労働条件や働き方の決定に当事者としてかかわることが不可欠です。労働者の当事者性を高めるための政策や施策が求められています。労働組合には、その一翼を担うことが求められています。

※2003年から2022年にかけて法律が改正された項目もあるが、比較のため同一の設問になっている

※年齢20〜59歳、民間企業で正社員(役員除く)、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣社員で働く者に限定して集計

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)