企業組織再編と労働組合

働く人の視点からすべきこと企業再編で労働組合が果たす役割

日本のユニオンリーダーの特質とは?

企業再編と労働組合

企業再編は、従業員に動揺をもたらします。多くの従業員はその会社で働くことを前提としており、会社が突然変わることに不安を抱くのは当然です。業績悪化に伴う企業再編ではなおさらです。

労働組合は、そうした従業員の不安を解消し、再編に対する納得感を高めるために非常に重要な役割を果たします。私は『企業再編と労働組合』(旬報社)という本で、12の企業再編の事例を調査しました。そこから見えてきたのは労働組合の重要性でした。

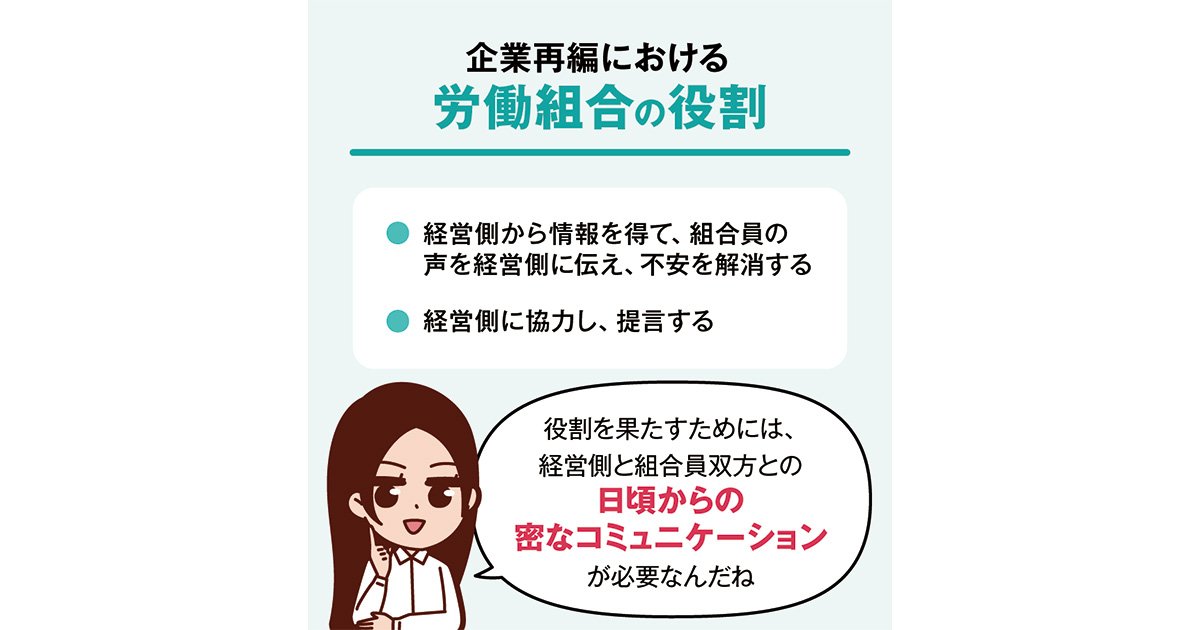

まず労働組合は、組合員の動揺を解消する上で非常に重要な役割を果たします。組合員は企業再編に際して、自分たちの雇用や労働条件を懸念します。それに対して労働組合は経営側から情報を得て、組合員の声を経営者に伝え、不安を解消する役割を担います。

もう一つ重要なのは、労働組合が経営に協力できる存在だという点です。今回調査した事例では、労働組合はいずれの場合も企業の存続を前提に、経営に協力する姿勢を示していました。ただし、「その代わり自分たちの意見も認めてほしい」という立場をとっていました。

こうした姿勢は、日本の企業別労働組合に特有のものだと思います。企業が経営危機に直面した際、企業の存続のために一定の譲歩を受け入れながらも協力する労働組合は、世界的に見ても珍しいのではないでしょうか。

日本のユニオンリーダーの特質

日本の労働者は、いったん入った会社を「なんとか残したい」という強い思いを抱きます。日本の労働者は、高額の退職金を得て他社に移ることをめざすよりも、会社存続を願い、それを体現するリーダーを選びます。日本の労働組合はその思いを体現する存在なのです。私はここに日本の労使関係の特徴があるように思います。

日本の労働組合のリーダーは、組合員の不安を経営者に伝えるだけではありません。会社の将来を見据えて行動できる人物でもあります。実際、事例でも会社の将来に対してビジョンを持っているユニオンリーダーが多いことがわかりました。例えば、ユニオンリーダーが生産性の向上や販路の拡大といった具体的な改善施策を訴える事例です。

あるユニオンリーダーは、雇用を守るために5年間にわたり労働条件の引き下げを受け入れたものの、その間、経営者に対して経営改善を厳しく追及し、その一方で組合員に対して、経営改善に協力するよう求めてきました。

また、事例の中には組合員の声をもとに「経営提言」をまとめ、経営側に提出した労働組合もありました。こうした事例を踏まえれば、日本のユニオンリーダーは、会社の将来を見据え、会社にも組合員にも働きかける存在だと言えます。

「ハゲタカファンド」の弊害

こうした手法が通じるかどうかは、事業の買い手が国内企業か外資系企業かどうかで変わります。国内企業では通じる場合が多いものの、外資系企業は自社のグローバルスタンダードを持っている場合が多いので、労働条件や労使関係をそれに合わせようとします。それでも会社と交渉する余地はあります。

しかし、最も対応が難しいが、いわゆる「ハゲタカファンド」です。短期的な利益だけを目的とし、資産を食いつぶしたら売り抜けるタイプのファンドに買収された場合、労使協調的な日本の労働組合は手も足も出せません。この場合、「ハゲタカファンド」にとって労働組合は邪魔者でしかなく、徹底的な敵対姿勢で臨んできます。そうなると労働組合としても協力のしようがなく、「目には目を」で対抗するしかありません。

労働組合としては、「ハゲタカファンド」に狙われないよう日頃から経営側とのコミュニケーションを密にし、本業でしっかり稼げる力をもっておくことが大切です。例えば、企業に販売力や競争力があれば、ファンドの目的は、投資先企業を成長させ、キャピタルゲインを得ることになり、会社をつぶすことにはなりません。そうであれば、たとえ買収されても企業を成長させる方向での経営が行われ、雇用へのダメージを抑えられます。その意味でも健全な経営が行われるよう日頃から経営に関するコミュニケーションを取ることが大切になります。

会社と対等に交渉するためには、労働組合の存在意義を経営側に認めさせる必要があります。会社の危機において労働組合は会社と決して対立する存在ではなく、役に立つ存在だと認識してもらうことが大切です。例えば、保険会社の事例では、会社ルートで伝わりきらない情報を労働組合が全国行脚して現場に伝えました。このことは会社の事業継続にとっても大きな意味を持ちました。このように労働組合が経営にとってもメリットがあることを経営者にきちんと伝えることが大切だと思います。

危機で試される底力

労働組合の力は、危機に立たされた際に試されます。事例では、吸収合併に直面した労働組合が、買収先の経営者に労働組合の存続を認めるよう直談判したケースがありました。その際、労働組合は組合員に対して「労働組合を残すべきか」どうかのアンケートを行いました。結果は90%を超える賛成で、労働組合はこの結果を買収先の経営者に伝え、最終的にユニオン・ショップ協定を締結することができました。組合員との日頃からの関係が労働組合の存続につながった事例だといえます。

危機の際、ユニオンリーダーがどれだけ頑張っても応援してくれる組合員がいなければ空回りして力を発揮できません。その意味で、日頃から労働組合の存在意義を少しでも感じてもらい、組合員と関係性をつくっておくことが労働組合の将来にとって極めて重要です。

産業別労組の役割

中小企業の労働者にとって上部団体や産業別労働組合の存在は重要です。例えば、技術力はあるもののバブル期の過剰投資がもたらした経営危機を乗り切るために民事再生法の適用を申請した事例では、産別労組の枠を超えた上部団体のネットワークが活用されました。具体的には、産別同士の連携によって取引先に対して取引の継続を要請することができました。

産別未加盟だった労働組合が経営危機に陥った事例では、産別加盟後に労働組合が法人格を持っていなかったことが判明し、すぐさま申請しました。法人格を持っていないと労働債権を確保できない場合があり、産別労組のアドバイスが役に立った場面でした。別の事例では、譲渡後の労働組合の結成で産別労組が規約づくりなどをフォローしました。

このほか、産業別労組は企業再編で生じる離職者の転職先の確保などでも大きな力を発揮しています。産業別労働組合は、さまざまなサポートができることを中小企業労働者にアピールし、つながりを深めてほしいと思います。

日本の企業別労働組合は世界的に見てもユニークな存在です。企業再編では経営に協力しつつも労働者の不安を解消する重要な役割を発揮します。企業再編に伴う紛争リスクを低下させ、再編が軌道に乗るようにするためにも労働組合の役割をアピールすべきだと思います。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)