企業組織再編と労働組合

働く人の視点からすべきこと戦略的人的資本管理と「人事のプロ化」

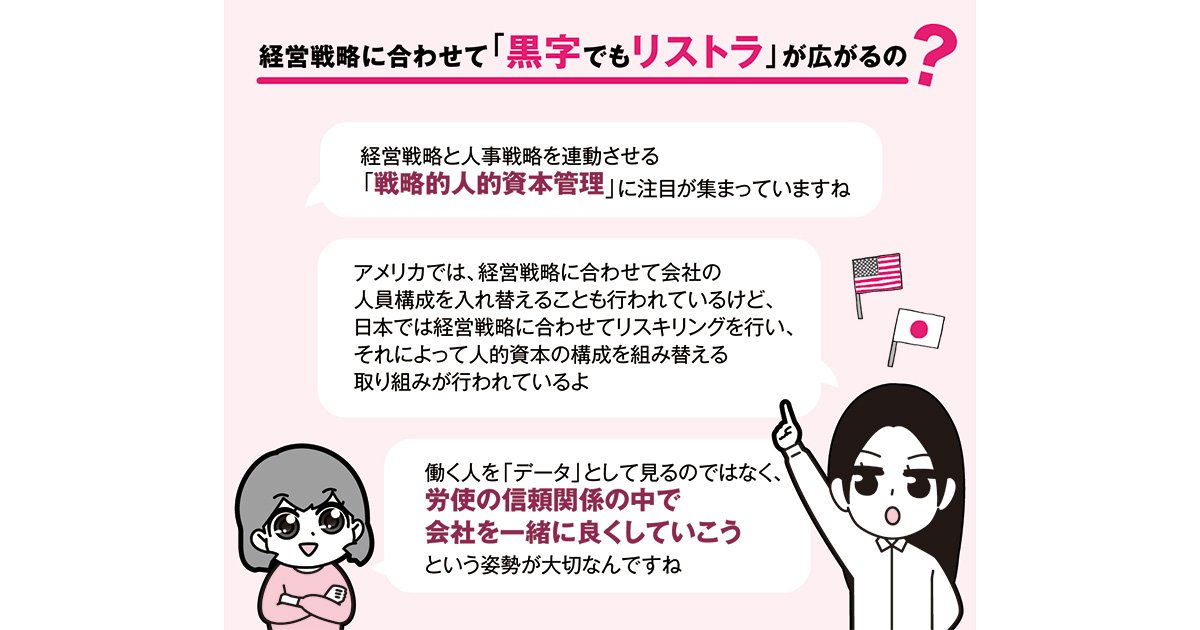

「黒字でもリストラ」は広がるのか?

──戦略的人的資本管理とはどのようなものでしょうか?

戦略的人的資本管理は、経営戦略と人事戦略をより強く連動させる考え方で、経済産業省が人的資本経営の実践を呼び掛ける中で注目が集まっています。

戦略的人的資本管理では、人事の役割に変化が求められます。具体的には人事に対して従来の業務範囲を超え、経営戦略のパートナーである「HRBP(ヒューマン・リソース・ビジネス・パートナー)」としての働きが求められます。これは「人事のプロ化」とも呼ばれる動きです。

戦略的人的資本管理は、アメリカでは1980年代後半から注目され始めました。アメリカではこの枠組みに沿って、経営戦略に合わせて人的資本の構成を組み替えることが行われてきました。

他方、日本で戦略的人的資本管理が注目されるようになった背景には、第4次産業革命があります。生成AIの急速な発展に伴い、産業界はすさまじいスピードで変化しています。そうしたグローバル競争、企業間競争を生き残るために企業は経営戦略を見直す必要があり、そのために人的資源の構成も組み替える必要があるということです。

しかし長期雇用を前提とする日本企業の場合、アメリカのように人的資本の構成を簡単に変えることはできません。そのため、経営戦略に合わせてリスキリングやリラーニングと呼ばれる教育訓練を行い、それによって人的資本の構成を組み替える取り組みが日本企業で行われてきました。

──「人事のプロ化」とはどのようなものでしょうか。

「人事のプロ化」は、技術革新と密接に結び付いています。テクノロジーの進化に伴い、万単位の従業員がいる企業でも人事の「見える化」が可能になりました。具体的には、従業員のスキルや経験、タイプなどをデータベース化し、誰にどのようなスキルを身に付けさせ、どの部署に配置すべきかどうかということも、データに基づいて検証することが可能になりました。いわば、人事の取り組みを定量的に分析し、その効果を検証できるようになりました。

従来の人事部の役割の一つは、「制度人事」と呼ばれるもので、国の法律や社会の変化に合わせて、人事制度を設計したり、運用したりすることが中心でした。しかし、人事の取り組みが売上高や営業利益、製品開発の進捗など、企業活動のあらゆる領域と結び付けて成果を検証できるようになった結果、経営戦略と人事戦略がより密接に連動するようになりました。人事領域とIT領域の融合が一層進み、多様なツールが開発・導入されています。人事担当者は、これらのツールを活用する知識やスキルを身につける必要が出てきました。これこそが「人事のプロ化」と呼ばれる動きです。

──働く人をデータとして管理できるようになったということですね。

とはいえ、働く人たちは単なるデータではなく、心を持った存在です。労働者が人間としてきちんと処遇され、労働条件や職場環境を守ることが非常に重要です。

歴史を振り返れば、産業革命後のイギリスでは、技術革新が進んだ一方、労働者の賃金は引き下げられ、貧困や格差などの社会問題が生じました。そのため工場法や労働組合法が制定され、その結果として労働者の労働条件が改善しました。

現代の技術革新でも労働組合が機能しなければ労働者の賃金は上がりません。「人事のプロ化」が生産性の上昇や企業経営の向上につながる一方、人件費の抑制や労働強化につながる可能性もあります。労働組合は、労働者の人権を守り、職場環境を良くする役割を果たす必要があります。

具体的には働く人の声を経営層にしっかり伝えることです。例えば、人事のデータは、売上高や営業利益のためだけではなく、従業員のワーク・ライフ・バランスやウェルビーイングといった指標にも活用できます。人事施策の「見える化」を、従業員のために使うこともできるということです。

──経営戦略に合わせて人的資本の構成を組み替える動きが進む中で、「黒字でもリストラ」のような動きは広がるのでしょうか。

リストラには「良いリストラ」と「悪いリストラ」があります。

「悪いリストラ」とは、経営戦略と人事戦略が結び付かず、余剰人員の削減を主に目的としたものを指します。投資家の圧力から明確な経営戦略や将来展望を欠いたまま、人件費を削減して営業利益率を上げようとするケースも少なくありません。これは「悪いリストラ」の典型です。その結果、会社からは優秀なメンバーが抜けていき、他社に技術やノウハウが流出していきます。これは日本企業の衰退にもつながりました。

「悪いリストラ」の場合、労働組合は、会社に対して将来展望のある経営戦略を問い直す必要があります。その上で労働組合として会社に協力する姿勢を示し、会社の成長につなげることが重要です。

一方、「良いリストラ」は、経営戦略と人事戦略がしっかり結び付いているリストラです。この場合、ある事業部門を廃止して、次の事業に投資することもあるでしょう。その場合でも、経営戦略に合わせてリスキリングを行い、従業員の力を生かすことが重要です。

──リストラに対しても労使の信頼関係が重要になりそうです。

従業員を大切にし、培ってきた技術やノウハウを生かしながら、新規分野で成長することが日本企業の強みです。将来の成長を生み出すために労使の信頼関係が非常に重要です。

多くの会社では、データを数値化し、「データドリブンで上から命令を出せばうまくいく」と考えがちです。しかし数値化はできても現場がその意図を理解できなければ、現場はやる気を失うだけです。

トップの役割は、「私たちはこうした改革を進め、その結果として働く人の賃金を上げ、労働環境を改善する。だから一緒に挑戦してほしい」と呼び掛けることです。一方、労働組合もそこに協力し、「新しいことを学び、このスキルを身に付けたら、会社も成長する。だから一緒に頑張ろう」という姿勢を示すことが大切です。こうした労使の信頼関係から会社の未来が生まれるのだと思います。

M&Aのような企業再編でも同じことが言えます。本業で高い収益を出すためには、労使の信頼関係が重要です。

大切なのは、温かい心を持ちながら、試行錯誤を重ねて協力を得ていくことです。そして、誰もがワクワクしながら働ける環境を整えることが人事の本来の役割です。この点は、時代が移り変わっても、変わらないことだと思います。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)