企業組織再編と労働組合

働く人の視点からすべきこと企業再編後の就業規則と

労働条件のチェックポイント

特定社会保険労務士

企業再編の類型

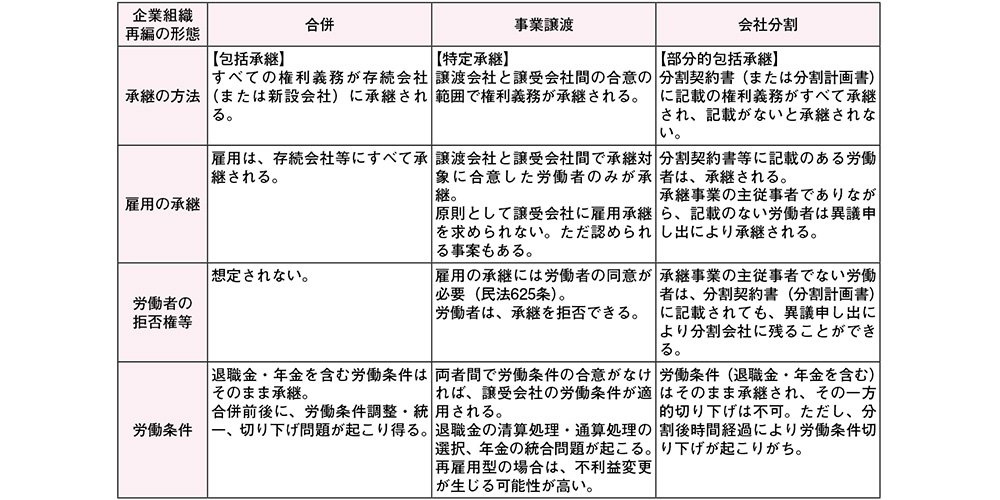

企業組織再編には、「合併」「事業譲渡」「会社分割」「株式買収」などがあります。「合併」や「会社分割」では、もとの会社の権利義務(労働契約を含む)は、存続会社等(合併)や承継会社等(会社分割)に引き継がれることになります(包括承継)。一方で、「事業譲渡」では特定の事業を他社に譲り渡すことから、当事者で合意された範囲内でしか権利義務が引き継がれないことになります(特定承継)。

分割・合併の場合

会社分割・合併では労働契約が承継されるため労働条件は『原則』維持ですが、労働条件が異なる就業規則が複数並存すると従業員に不公平感が生じるため、双方で協議し労働条件の整合性を図り、統一された新しい就業規則・労働条件に改定することになります。

変更する際は従業員に説明し合意を得る必要があり、不利益な変更には代償措置や経過措置を設けることが重要です。そのためには、合併する企業間で合同の委員会等を設置し、新しい就業規則を準備し、労使間で協議して労働条件の調整を図ることが重要です。

就業規則が統一されても、勤続年数、有給休暇などはリセットされません。一方、賃金水準、退職金・企業年金、労働時間に関しては、協議を重ねても結果として、不利益変更が生じてしまうことがあります。その場合には、すぐに統一するのではなく、被合併会社の労働条件を一定期間保証するなどの経過措置を設け、徐々に合併会社の制度に移行することが重要です。

不利益変更への対応

一方、事業譲渡では「譲渡型」か「再雇用型」かで労働契約の承継方法が異なります。「譲渡型」では、労働契約の承継を合意事項としている場合には、労働条件の変更は生じないのが原則ですが、労働者と譲渡会社との間で労働条件変更の受け入れを条件とした場合は変更が可能です。

後者の「再雇用型」では、譲渡会社と労働者の間で新たに労働契約を締結するため、労働契約締結時に労働条件を変更することが可能です。そのため、不利益変更が横行し、多くの労働者が賃金水準等の引き下げに応じざるを得ず、新たな労働契約を行っているのが実情です。

労働者に不利益な労働条件の変更を行う際は、労働者の同意を得るのが原則ですが、同意が得られない場合でも、労働契約法第10条に基づき、変更に「合理性」が認められ、かつ労働者への周知や十分な説明、救済措置などを含め、適正な手続きを経ていれば不利益変更が認められることがあります。

この第10条の合理性の判断要素は、以下のような内容となります。(1)労働条件の変更の必要性(=会社の経営状態が著しく悪化し、企業存続のため労働条件の変更がどうしても必要)、(2)変更内容の相当性(=変更によって労働者が受ける不利益の程度と、変更の必要性の程度と比べて後者が著しく大きい)、(3)変更後の労働条件の内容(労働者の生活や意欲を著しく低下させるものでない)、(4)代替措置の有無と内容(不利益を緩和・補填するための代替措置、経過措置)、(5)労使協議の経緯(事前に労働者や労働組合と十分な話し合い)です。その上で、変更後の就業規則を労働者全員が知り得る状態にすること(=周知)が義務付けられています。

労使協議の重要性

ここで重要なのは、(5)労使協議の経緯(事前に労働者や労働組合と十分な話し合い)です。

通建連合に加盟する組合に対置する企業では、これまで多くの企業合併が繰り返されてきました。労働条件の不利益変更がなかったということではありませんが、全国通建時代から、労働組合の取り組みとして、労働条件の統一闘争を展開してきました。全国通建時代は、すべてではありませんが、地方のブロックごとに全国通建〇〇地方本部と称し、企業単位ではなく、企業の枠を超えた地方単位の組織体制をとってきました。その結果、賃金水準の企業間格差は小さく、所定労働時間や時間外労働割増率などは、異なる企業であっても同じ内容としている地方組織が多く存在していたため、不利益変更による大きな労使紛争が起きることはありませんでした。一方、地方を超えての合併には、企業間の労働条件に差があり、不利益変更を受け入れざるを得なかったケースもありました。しかしながら、経過措置を設け、徐々に労働条件をそろえることで紛争を回避していたのだと思います。

全国通建から通建連合に代わり、それまでの地方本部体制ではなくなりましたが、通建連合として労働条件をそろえてきたこと(例えば合併する2つの会社の労働協約は同じ)、労使協議を継続してきたことで、業界再編による不利益変更等の悪影響を最小限に抑えてきたのではないかと考えています。通常は業界再編が進むと組合員数が減るところを、その反対に組織拡大を推進し、対置する企業数、組合員数を増やしてきました。

労働組合があることで、十分な労使協議が行われ、組合員への十分な説明がなされたからこそ、大きな混乱が生じなかったのだと考えます。企業再編時に労働組合の存在価値が発揮された好事例ではないでしょうか。

条件変更のチェックポイント

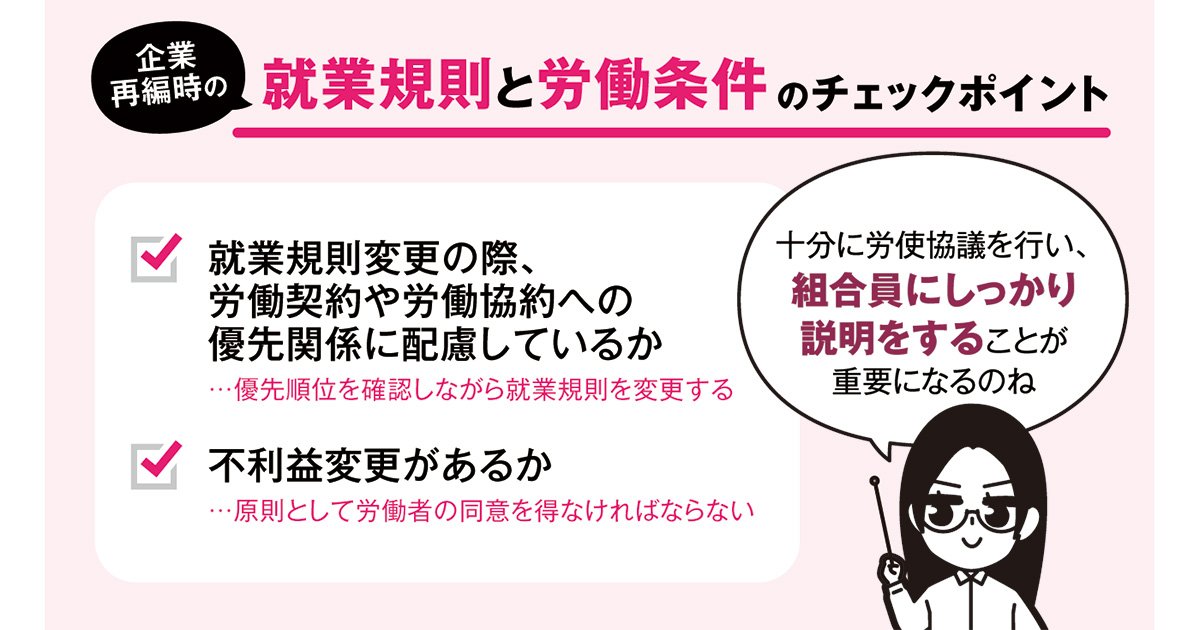

本稿のテーマである「企業再編時の就業規則と労働条件のチェックポイント」ですが以下のようなことが考えられます。

就業規則の変更の際、労働契約や労働協約への優先関係に配慮しているか、不利益変更があるかといったことが重要なポイントになります。前者は「労働基準法 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約」の順で優先されていることを確認しながら、就業規則を変更することになります。

また、不利益変更は、原則として労働者の同意を得なければなりません。制度に過ぎない就業規則の変更が労働者を法的に拘束することになります。本来、労使合意の法的拘束力が優先されるべきものですから、不利益変更が生じる事態になった場合には、労使合意を図ることが最も重要です。

労働条件で最も労働者に影響を与える賃金については、原則として現行水準を維持します。新賃金テーブルに合わせた際に下げざるを得ない労働者がいる場合には、賃金規程に「調整給」を設け、その額を基本賃金に加算することで現行水準を維持します。毎年の賃上げに伴い、調整給を減額することで調整給はなくなることになります。諸手当に関しては、必要性を検証し支給事由を明確にした上で、不要な手当は基本賃金に繰り入れ制度を統一します。

退職金や企業年金に関しては、合併時に退職したと仮定した場合に支給される金額を保証することで不利益変更を回避し、今後の制度設計に関しては、専門家に相談することも含めて、時間をかけて十分な協議を行いながら制度見直しを進めます。

所定労働時間や時間外・休日労働割増率に関しては、一般的には大手企業の条件にそろえますが、まれに吸収される側の小さな規模の企業の方が上回っている場合があります。その場合には、被合併会社の労働条件を一定期間保証するなどの経過措置を設け、徐々に高い条件にそろえることで不利益変更を解消することが求められます。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)