企業組織再編と労働組合

働く人の視点からすべきこと「M&A後の組織・職場づくり」をどうする?

納得感を高める統合プロセスとは

立教大学大学院兼任講師

PMIとは何か?

2022年に立教大学の中原淳教授とともに『M&A後の組織・職場づくり入門』(ダイヤモンド社)という本を書きました。この本で、M&Aは、現場の従業員にとって「巻き込まれ事故」のようなものと例えました。M&Aはぎりぎりまで知らされないことが多く、従業員にとって「寝耳に水」のことが多いからです。愛着を持って働いてきた会社が、ある日突然変わってしまうことに対して不安を抱く従業員は多いです。

M&Aは、それが実現したからといってシナジーがすぐ発揮されるわけではありません。新しい価値を生み出すためには組織にいる一人ひとりが行動する必要があり、そのためには経営者がM&Aの意味やメリットをしっかり伝え、従業員が納得して「はら落ち」するプロセスが非常に重要になります。それが「M&A後の統合(PMI:Post Merger Integration)プロセス」と呼ばれるものです。

続出する「もったいないM&A」

M&Aの成功率は約36%ともいわれています。その失敗の多くは、PMIにおける「人との組織の問題」に原因があります。つまり、M&Aで統合する2社で組織文化の衝突やコミュニケーションの不全が起きるとシナジーが生まれず、M&Aは失敗してしまいます。そうした「もったいないM&A」を減らすためにPMIの取り組みが欠かせません。

PMIは、従業員の確保を狙いとした「アクハイアリング」と呼ばれるM&Aも増える中で、ますます重要になっています。こうしたM&Aの場合、その後に従業員が離職してしまえば買収の効果は、大きく損なわれてしまうからです。

しかしM&Aそのものに比べると、PMIには十分なお金や労力が注がれてこなかったといえます。買収先の選定や精査のプロセスには外部の支援者を雇ってお金をかけるものの、PMIは現場任せというケースも少なくありません。これには投資担当の経営企画部が行う一方、PMIは事業担当者が行うという意思決定層の違いも影響しているかもしれません。

PMIのポイント

会社の戦略に合致したM&Aだとしても、互いの組織文化や仕事の進め方に関する相互理解がうまく進まなければ、シナジーは生まれません。経営陣としては、未来志向のメッセージを従業員に発信し、慣れ親しんだ仕事のやり方は変わるかもしれないけれど、その分、将来の成長につながり、労働条件もよくなるということを繰り返し伝える必要があります。こうしたメッセージは、「10を伝えたつもりでも1しか伝わっていない」ことがよくあります。現場の賛同を得るには工夫した取り組みが必要です。

例えば、経営陣だけではなく、現場に近い管理職が、M&Aの意図を日々の業務にひもづけながら伝えることも大切です。管理職が疑念を抱えたままでは、現場のメンバーも不安になり、転職を考えるようになります。実際、私たちがM&Aの経験がある人を対象に行った調査でも、M&A後に「仕事を辞めることについてしばしば考えている社員」の割合は、44.8%に上りました。将来に対する安心材料を経営陣や管理職層が繰り返し伝えることで不安を解消してほしいと思います。そのためには上意下達で伝えるだけではなく、対話の場を通じて本音で語り合える場をつくることが重要です。

PMIの具体的なプロセス

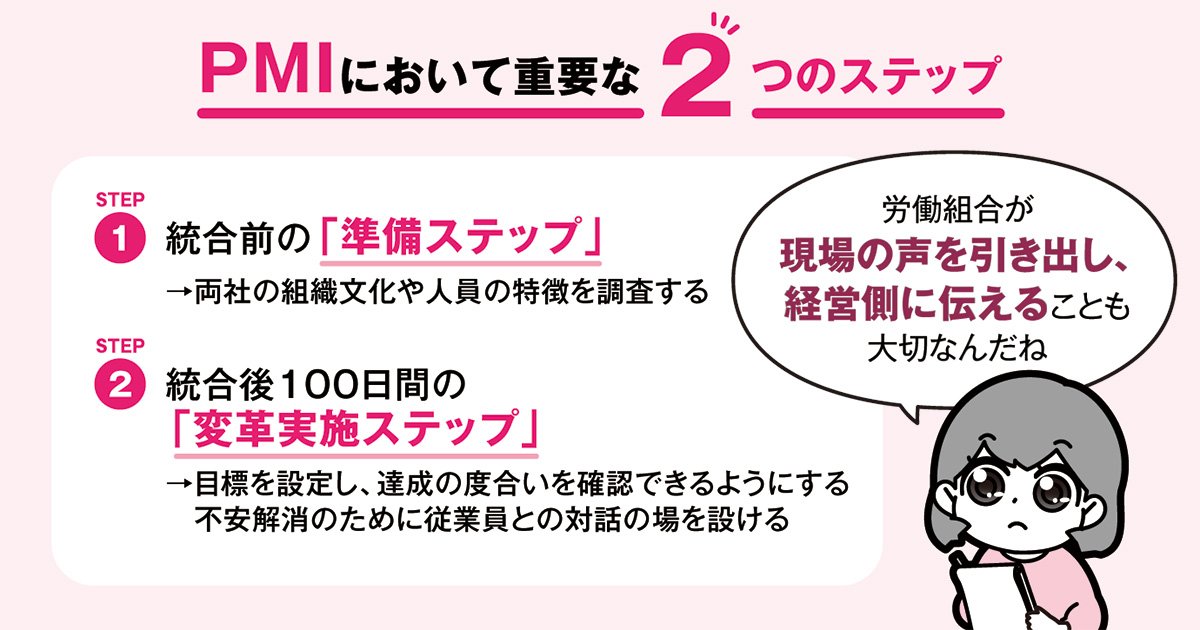

PMIでは、統合前の「準備ステップ」と統合後100日間の「変革実施ステップ」が重要といわれています。

事前準備として海外では、「組織文化デューデリジェンス(CCD:Cultural Due Diligence)」という取り組みが広がっています。これは、M&Aの契約を締結する前に両社の組織文化や人員の特徴について調査することです。アメリカではCCDを実施したことでM&Aの成功率が上昇したという研究結果も出ています。組織診断などのサーベイを利用して、あらかじめ2社の組織文化を比較しておくことで、統合後のメッセージの出し方やコミュニケーションプランなどPMIのプロセスに生かすことができます。

統合後100日間では、その間に何をどこまで進めるのか、全体像をしっかりイメージしておくことが重要です。例えば、最初の30日間はトップが情報発信をし、次の30日間で従業員の80%がM&Aの意図を理解することをめざすとか、さらに次の30日間では互いの業務の進め方について理解するとか、具体的な目標を設定し、それがどれだけ達成できたのかを確認できるようにしておくことが重要です。

これらをあいまいにするとPMIの効果が測りづらくなり、M&Aそのものの価値も見えづらくなってしまいます。

また、「クイック・ヒット」と呼ばれる、小さなことでもよいので統合のメリットを実感できる施策を事前に検討し、仕込んでおくことも工夫の一つです。

また、最初の100日という従業員の不安が高まる時期に対話の場を設けることが重要です。PMIのプロセスにおける対話では、経営者からダイレクトでメッセージを発信したり、「1オン1」の回数を増やしたり、対話の場を設けたり、さまざまな形でのコミュニケーションの機会を増やすことが大事です。

そうした対話に慣れていない場合、最初は発話量が増えないことも多いです。ただそれでも対話を繰り返すうちに徐々に発言が増え、「現場の状況」が把握できるようになっていきます。その際、労働組合が現場の声を集めて経営側に伝えることができれば、判断材料の一つになるはずです。また、外部の専門家のサポートを得ることも一つの手段です。

変化への対応力

日本のM&Aの課題は、買収後に買収先に対して変化を起こさないことともいわれています。確かに買収後には従業員の不安は高まりますが、変化への意識も高まります。その時期を逃すと、変化のチャンスを失いかねません。ドラスティックな対応は、ハレーションを招きかねませんが、現場の状況を見ながら、持続的な会社の成長のためには変えるべきところは変えるというメッセージを経営陣がしっかり発信することが重要です。

経営環境が大きく変化する中で、変化への対応力が労使ともに問われています。そこで大切なのは、新しいことを学ぼうとする組織文化です。学習志向性の高い組織文化であるほど、M&A後の新しい仕事に対して前向きになるといわれています。

このことは、M&Aに限らず生成AIなどの技術革新に対しても同じです。変化に対して前向きに向き合える組織文化を持つ会社ほど、持続的に成長でき、結果的に従業員の雇用が守られます。労働組合としても、そうした組織文化の醸成に貢献できれば、雇用の維持につながるのではないでしょうか。

これからは企業がM&Aを何度も経験する時代です。M&Aを「やりっぱなし」にするのではなく、会社のバリューアップにつなげる方法を自社として体系化しておくことが重要です。

M&Aは経済合理性が優先されやすい手法なので、労働組合は、従業員の不安を解消し、納得感を高めることがPMIの成功や会社の成長につながることを、経営に伝える役割を果たすことが重要です。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)