企業組織再編と労働組合

働く人の視点からすべきこと会社分割と事業譲渡で異なるルール

労働者のデメリットを減らすには?

(写真:freeangle/PIXTA)

日本労働弁護団常任幹事

「会社分割」と「事業譲渡」

企業組織再編は、労働者に大きな影響を及ぼします。特に、(1)雇用保障、(2)労働条件の不利益変更、(3)労働組合との協議──の三つが大きな課題になります。

まず雇用保障について見ていきましょう。企業組織再編では、労働者が再編後の会社に移れるのか、それとも従前の会社に残れるのか、それを選択できるのかどうかが重要な課題になります。

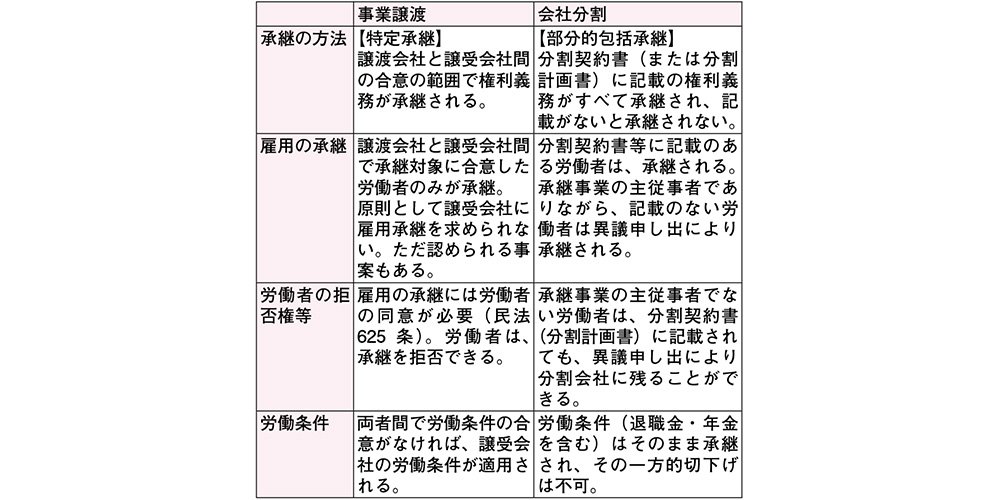

こうした課題への対応は、「会社分割」と「事業譲渡」の違いで適用されるルールが変わります。この二つの違いを見ていきましょう。

会社分割とは、ある会社の事業の一部を別会社に移す仕組みです。例えば、A社が甲事業と乙事業を営んでいる場合、乙事業だけをB社へ移すイメージです。会社分割は、会社法に規定があり、分割契約等の定めに従って権利義務が一括して当然に承継されます。

一方、事業譲渡は、移行する労働者の範囲や条件も含め、どの資産や権利を移すのかをA社とB社の個別の契約によって決めることができる仕組みです。

会社分割も事業譲渡も、ある事業を別の会社に移すという意味では同じです。しかし、会社分割の場合は、労働者への影響を踏まえて労働契約承継法が適用されます。労働契約承継法は、労働者の労働契約の承継や労働者との協議・説明などを定めた法律です。分割される事業に主に従事している労働者は、分割契約等で承継の対象とされていなくても、異議申し出をすることで労働契約が承継されます。また、分割される事業に主として従事していない労働者は、分割契約等で承継の対象とされても、異議申し出をすることで労働契約は承継されません。

一方、事業譲渡の場合、誰を譲渡先の会社に移すのか、移行した際の労働条件をどうするのかは、個別の契約で決められることになります。譲渡先の会社に労働者を移行させるためには、労働者の個別同意が必要になり、労働者は譲渡先に行きたくなければ断ることができます。しかし雇用が自動的に譲渡先に承継される仕組みはないため、行きたくても行けないという場合が生じます。

会社分割と事業譲渡には雇用保障に関するこうした違いがあります。

労働者が被る不利益

では、このような違いは、労働者にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

まず、不採算事業を分割する、いわゆる「泥船分割」のケースでは、その事業に主として従事する労働者は分割先の会社に移行せざるを得ないため、不利益を被るリスクが高まります。会社分割は、不採算部門を切り離す場合や、労働者ごと事業を移したい場合に使われやすいといえます。

一方、事業譲渡の場合は、誰を移行させるのかも会社同士の個別の契約で決めることができるため、不動産やノウハウなどの資産だけを移転させて労働者を移転させたくないケースに用いられます。事業譲渡が多いのは、経営悪化した会社が「売れる部分だけを早く売却したい」ケースです。この場合、見込みのある事業や資産だけを売却し、労働者は事業・資産を売却した会社に残ることになるので、雇用を失うリスクが高くなります。

このように会社分割と事業譲渡によって、労働者が被る不利益のあり方が異なるといえます。

労働条件の不利益変更

次に、労働条件の不利益変更について見ていきましょう。これも会社分割と事業譲渡で違いがあります。

会社分割の場合、権利義務が当然承継されますので、労働条件もそのまま分割先の会社に承継されます。ただし、分割後に分割先の会社に労働条件を合わせる際、労働条件が不利益変更されることはあります。この場合、元々の労働条件が絶対的に維持される期間などは法律では定められていません。

一方、事業譲渡の場合、個別合意が基本なので、譲渡の際に労働条件の不利益変更が起きる場合があります。例えば倒産局面で事業譲渡が生じる場合、譲渡先の条件を受け入れなければ雇用を失う恐れがあるため、労働者は不利な条件でも受け入れざるを得ないこともあります。

労働者・労働組合との協議

次に労働者・労働組合との協議でも会社分割と事業譲渡で違いがあります。

会社分割の場合、労働契約承継法に、「労働者の理解と協力を得る努力」(7条措置)や、「対象労働者との協議」(5条協議)、「労働者・労働組合への通知」(2条通知)というルールが定められていますが、事業譲渡にはこうした法律上のルールはありません。厚生労働省の指針はあるものの罰則はありません。

いずれの組織再編でも、労働組合との協議で最も大きな課題となるのは、分割先もしくは譲渡先の会社との協議や団体交渉のあり方です。分割先・譲渡先の会社との団体交渉は、現在の労働法制では使用者性の問題からさまざまなハードルがあるのが現状です。会社分割でも事業譲渡でも買う側の方が一般的には立場が強いため、分割先・譲渡先の会社に対して、労働組合が協議や団体交渉を行える仕組みを整えることが、労働者保護のために重要です。

保護ルールの強化

どのような労働者保護ルールの強化が求められるでしょうか。

ここまで見てきたように、会社分割の場合、承継事業に主として従事する労働者の労働契約は分割先の会社に承継されますが、事業譲渡にはそれがありません。一方、会社分割には主として従事する労働者が分割先の会社に行きたくない場合に拒否できるルールがありません。

こうした課題を踏まえれば、事業譲渡であっても、譲渡先の会社に労働契約が承継される仕組みが求められるといえます。つまり、労働契約承継法の範囲を事業譲渡にまで広げるということです。

一方、「泥船分割」のような会社分割の場合には、分割先の会社への移行を拒否できる権利を認める必要性もあります。つまり分割先への移行に対して労働者の同意を必要とする仕組みです。

労働条件の不利益変更では、事業譲渡にそれを防ぐ仕組みがないため、譲渡の際に不利益変更を防ぐ仕組みが必要です。さらには、会社分割においても分割後の一定期間は労働条件の不利益変更を防ぐ仕組みを検討することが必要です。

その上で、会社分割・事業譲渡のどちらの場合でも、分割先・譲渡先の会社に労働組合との協議・説明義務を義務付けるような包括的なルールが必要です。これまでの事例を見ても、労働組合との協議をしっかり行っていた方が、組織再編が円滑に進むケースが圧倒的に多いです。早い段階から移行する労働者の範囲や移行後の労働条件を丁寧に説明し、労働者の不安を解消して納得感を高めていると、結果としてスムーズな企業再編につながります。

こうした対応は、再編後の紛争を防止し、一体感を高めて事業を運営するためにも重要です。それは使用者にとってのメリットにもなります。政府が労使コミュニケーションの重要性について旗を振るのであれば、その実効性を高める仕組みの導入を検討する必要があります。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)