女性を巡る多様性と「壁」

立場の違いとそれぞれが直面する課題『育休世代のジレンマ』から約10年

正社員女性の直面する課題とは

──『育休世代のジレンマ』の出版から約10年たちました。

『育休世代のジレンマ』を出版したのは2014年です。この本では、出産後に責任のある仕事を任せてもらえなかったり、仕事は続けているものの昇進の機会から遠ざかる「マミートラック」から抜け出せなかったりする正社員女性の姿を描きました。育休制度が充実して働き続けることはできるようになったものの、思うように働けない正社員女性のジレンマがそこにはありました。

それから10年以上が経過しました。本を読んだ人から、現状は変わっていないという声が今も届きます。本で指摘した課題は職場に残っているようです。

一方、この10年間で変化したこともあります。例えば、コロナ禍を経てリモートワークを取り入れる企業が増えました。転勤のあり方を見直す企業も増えています。また、妻の転勤に夫がついていったり、妻が単身赴任して夫が家事育児をしたり、転勤のパターンにも変化が生まれています。

『育休世代のジレンマ』では、出産後もばりばり働きたい人は、職場の制度や風土が柔軟でなければ、不満を抱えて転職するだろうという話を書きました。実際には、日本企業であっても企業に残って多様な形で働く選択肢は増えているように感じます。

一方、女性の管理職登用が進められる中で、無理して昇進したくない層まで登用の対象になり、その人の周囲も含めて不満が高まるという事例も聞こえてきます。とはいえ、男性でも昇進したくない人や「なぜあの人が昇進するのか」とみられるケースはあったでしょう。結局のところ、企業が従業員のキャリア形成をどのように支援するかの問題だといえます。

──働き方が変わらない背景には何があるのでしょうか。

働き方を変えようとする企業もあれば、そうではない企業もあります。例えば、コロナ禍でリモートワークを取り入れたのに、最近は出社を前提とした働き方に戻す企業も多いと聞きます。新人育成などの観点である程度は出社が必要というのはわかりますが、リモートで助かっていた子育て層などから見れば、うまく折衷案を探っていきたい。

それを「育休世代のワガママ」と退けてしまうカルチャーがあるとしたら、会社の上層部の価値観が今も変化していないことがあると思います。それらの人たちは、専業主婦のようにケアをしてくれる人の存在を今も前提としています。こうした層が、いわゆる「粘土層」となって、働き方改革のハードルになっています。同時に、そうした上層部が次の幹部を登用する構造もあります。共働き世代が取締役レベルに進出する意味での世代交代は十分に進んでいません。

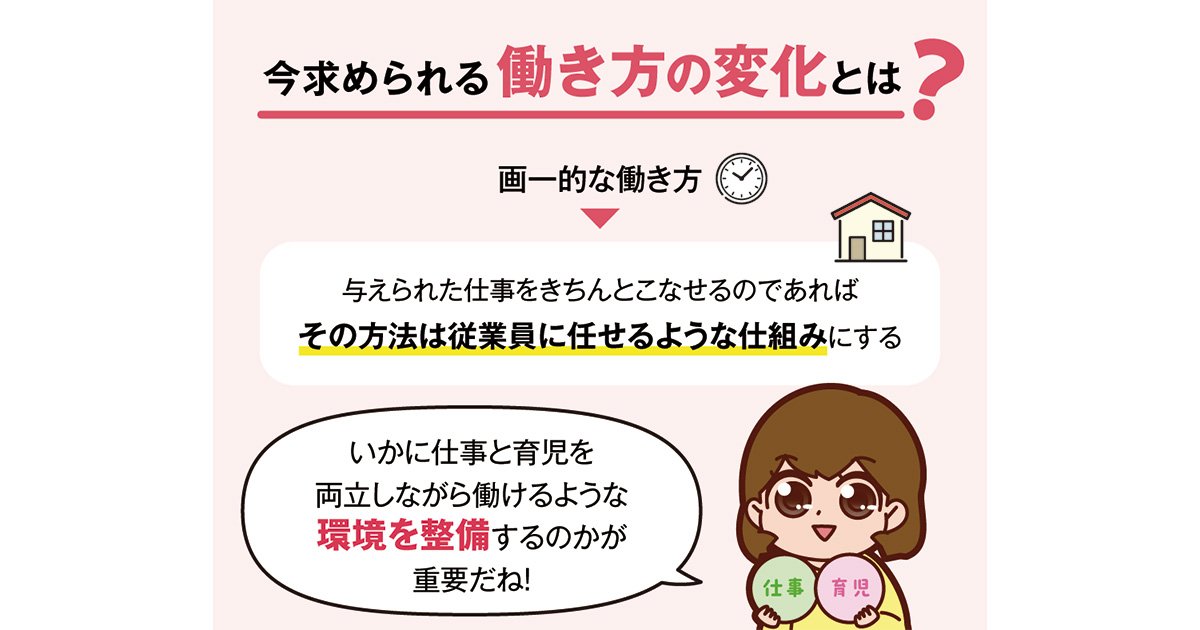

──どのような働き方の変化が求められているのでしょうか。

例えば最近平日に子どもの学校行事があったのですが仕事を抜けて参加しつつ、合間を見て仕事をしている保護者の姿も見かけました。そうした柔軟な働き方を認めることも重要だと思います。与えられた仕事をきちんとこなせるのであれば、そのための方法は従業員に任せるような仕組みにすることで、これまで画一的な働き方に合わせることが難しかった人たちの選択肢が広がります。このことは、「マミートラック」から抜け出せなかった人たちの活躍の機会を広げたり、責任のある仕事を任せられる機会を増やしたりすることにもつながります。

これは10年前にも指摘したことですが、育児に合わせて「休みやすくすること」ばかり考えるのではなく、いかに育児と両立しながら働けるような環境を整備するのかが重要になっています。

──働き方を変えようとする企業の動機はどこにあるのでしょうか。

ばりばり働きたい人が、そうした環境のなさに不満を抱いて転職してしまうことはもちろん、「マミートラック」から抜け出せない人たちの中には、潜在能力もあって、もっとやりがいのある仕事をしたいと感じている人もいます。その状態が続くことは、企業にとってマイナスです。離職を防止するためにも、潜在能力を発揮してもらい今いる人材を生かすためにも働き方の見直しは企業にとって欠かせません。

今の若者たちは、仕事と育児の両立が可能なのか、企業の女性比率はどうかといったことをつぶさに見ています。新しい人材を確保するためにも、働き方の見直しが重要です。

──多様な人材に活躍してもらうために何が必要になるでしょうか。

これもよく言われることですが、従業員にどのように活躍してもらうのかを上司と部下がコミュニケーションを図りながらキャリア形成できるような取り組みが重要です。これまでの日本企業ではキャリアの希望を会社に伝えても、会社の都合が優先することの方が多く、従業員はそれに合わせて自分のキャリアパスを描く機会があまりありませんでした。

ただし、こうした会社主導のキャリア形成では、会社が前提とする人材像に従業員を当てはめるような傾向が強く、多様な人材を十分に生かせないという課題がありました。男性の場合、「オールド・ボーイズ・ネットワーク」のような暗黙のつながりの中で、キャリア形成に対する配慮が行われてきた側面がありますが、これをすべての従業員に広げる必要があります。

従業員の能力を生かすという点でキャリア形成支援が企業のマイナスになることはありません。画一的な人材育成のあり方を見直すことが重要だと思います。

──男性の働き方に変化は?

10年前に比べると、男性の育児参加は確実に拡大していると思います。その中で、そうした環境が整っていなければ転職する男性もいるはずです。

働き方を見直さない企業にとっては、これまでと同じように長時間労働のできる男性だけで職場を回していければいいと考えているかもしれません。しかしそれでは育児をする女性だけではなく、子育てにコミットしたい男性も離れていきます。少子高齢化で人手不足が深刻化する中で、その状態を維持できるのかが問われるのだと思います。

職場にいる時間が長いほど評価されるようなカルチャーを変えるためには、「ここまでできればOK」というように、こなすべき仕事の内容や役割を明確にした上で、その達成のための方法は、従業員の裁量に任せるようなジョブ型的な発想を取り入れることが必要だと思います。そのためにも、働き方に関する従業員との擦り合わせが重要になるのだと思います。

──労働組合に期待することは?

さまざまな働き方をしたい人がいるので、そうした個人が不利にならないような環境整備をお願いしたいです。労働組合は、ともすると、標準的な働き方を前提にしてしまい、それ以外の人たちへのサポートが薄くなりがちです。そうではなく、標準的な働き方に当てはまらない人に対しても、制度を組み合わせるなどして、その個人が不利にならないように、個別的なサポートを展開してほしいと思います。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)