女性を巡る多様性と「壁」

立場の違いとそれぞれが直面する課題地方の女性が抱える生きづらさ

型にはまった生き方・働き方を見直すとき

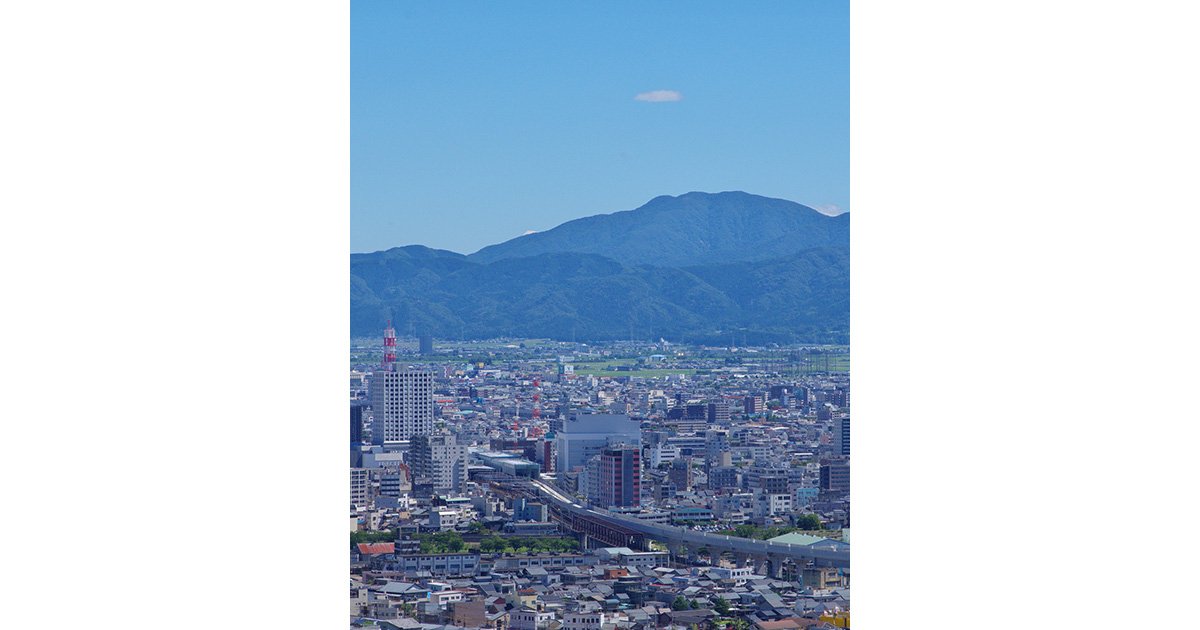

地域による有業率の差

女性の有業率には地域による差があります。15〜64歳の生産年齢人口の女性の有業率を比べてみましょう。2022年の「就業構造基本調査」によると、全国平均は72.8%であるのに対し、有業率が最も高いのは福井県と山形県の77.7%、最も低いのは奈良県の68.0%でした。最も高い福井県と最も低い奈良県では9.7ポイントの差があります。

東京都の生産年齢人口の有業率は、74.8%でした。これまで大都市圏での女性の労働力率は低い傾向にありましたが、「国勢調査」を時系列で見ると2010年以降の調査では東京都の女性の有業率は上昇しています。

また、年齢階層別に見ても地域によって有業率に差が見られます。例えば全国平均や奈良県では、35〜44歳で有業率がいったん低下するいわゆる「M字カーブ」が観察できますが、有業率が最も高い福井県ではこのような低下がほぼ見られず、台形型を維持しています。つまり、福井県では幅広い年齢層で高い有業率が維持されているといえます。

福井と奈良の違いを分析

こうした差はなぜ生まれるのでしょうか。当たり前のことですが、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法のような国の法律は、全国一律で適用されます。にもかかわらず、地域差が維持されるのはなぜかという問いが生まれます。先行研究では、個人や地域属性と女性の有業率などとの関係が調査されてきました。私は、こうした地域差の背景を探るため、福井県と奈良県の両県で事業を展開する3社の従業員を対象にしたライフキャリア調査を2018年に行いました。同じ会社や同一産業で働いていても、地域によってどのような違いがあるのかを分析するためです。

労働組合への聞き取り調査からは、両県の母親像の違いが見えてきました。福井県では「結婚・出産・育児を経ても就業継続は当たり前」という働く母親像が一般的であるのに対し、奈良県の母親像は専業主婦であることは珍しくありませんでした。ここからは両県の規範意識に違いがあることがわかります。

また、福井県では出産で一度離職しても、再就職までの期間が短いケースが大多数であることがわかりました。一方、奈良県では子どもがある程度成長するまで育児に専念し、その後に再就職する女性が多い傾向が見られました。こうした傾向は、福井県に「女性が働くのが当たり前」という文化が根付いていることと一致しています。

では、福井県の女性は、なぜ短期間で復職できるのでしょうか。福井県の保育所が奈良県に比べて充実しているわけではありません。背景には、子どもの面倒を見てくれる親族の存在がありました。福井県では「孫の面倒を見てあげるから働きに行きなさい」と母親が背中を押す家庭が多く、こうしたケアの代替要員の存在が早い復職の大きな要因になっていました。

アンケート調査では、福井県の女性は「現在と同じ市町村」に64.7%、「現在と同じ都道府県内」に20.1%が居住しており、合計84.8%が県内出身者でした。これに対し、奈良県の女性で同じ市町村出身者は38.0%にとどまりました。福井県の高い有業率の背景には、「女性は働き続けるべき」という規範の強さと、親族によるケアの代替要員の存在があることがわかりました。

女性が抱える生きづらさ

では、それぞれの地域で女性が感じる「生きづらさ」に違いはあるのでしょうか。両県で共通していたのは、「地域の母親像」に当てはまらない場合の居心地の悪さでした。例えば、奈良県では「専業主婦を前提としているため、子どものPTAへの参加が難しく、肩身が狭い」という意見があった一方、福井県では「専業主婦を希望しても周りにはとても言えない」といった声が聞こえてきました。

福井県では、「自分の娘を福井の男性と結婚させたくない」という意見もありました。これは、働くことが当たり前とされる福井県の母親像の一方で、家事や育児の負担が女性に偏っていることへの不満の表れだといえます。

このほか、仕事や家庭生活に対する満足度についても聞きました。福井では、仕事による「自己実現・社会貢献」といった職業観が、仕事への満足度を高めていることが示されました。働くことが当たり前という母親像は、自己実現を通じた満足感にもつながっていました。

他方、福井と奈良の女性で共通していたのは、「性別による差別がない職場」や「労働条件の良い仕事」といった職場環境を重視する人ほど、現在の仕事全般への満足度が高いという点でした。これは一見当たり前のように思えますが、「とにかく働き続けられればよい」という段階から、自分の働きが、いかに公平・公正に処遇され、仕事にやりがいを感じられるかが重要になっていることを示しています。

人口流出を防ぐには

このことは地方からの女性の人口流出の問題にもつながります。内閣府の分析では、都道府県別の30〜34歳の男女間の賃金格差と20〜34歳の未婚者の男女比には、緩やかな相関関係がみられると指摘されています(内閣府政策統括官「女性の職業生活における活躍とマクロ経済」2024年)。東京圏では、30〜34歳の女性の賃金水準が高く、男女間賃金格差も比較的小さいことから、若い女性が地方から東京圏に流出している可能性があります。地方でも、若年層の段階から男女間賃金格差の是正に努めることが必須だと言えます。

また、先述のアンケート調査結果からは、「女性は、母親はこういう働き方を望むはず」というステレオタイプがもはや通用しないということがわかりました。そうした決めつけが女性の生きづらさにつながっていました。同様の傾向は男性にも共通していました。

こうした課題を踏まえれば、今運用している企業内制度や仕組みが、「女性だから」「男性だから」という決めつけに基づいていないかどうか、見直すことが重要です。短時間勤務制度など、その取得がどちらかの性別に偏っている場合は、注意しなければなりません。なぜそうなっているのかについて、インフォーマルな職場の慣習も含めて見直す必要があるといえます。

今後は、女性の就業継続を可能にすることだけに注目するのではなく、男性も生活者として自分の時間を持つことができ、家事や育児を担いやすい環境を会社が整備することが重要になります。そうしないと、若い女性が地域から流出することを防げません。

家計のリスク分散のためにも、どちらか一方の収入に頼らず、男女が同じように働ける環境をつくることが重要です。そのためには非正規雇用の処遇改善も欠かせません。格差が大きすぎると、男性が長時間労働を前提とした働き方をやめることができないからです。

地方では人材不足が深刻になる中、性別にとらわれず個人の能力を見極めて生かすことが求められます。男女を問わず優秀な人材を地域にとどめるには、従来の型にはまった働き方を見直す必要があります。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)