女性を巡る多様性と「壁」

立場の違いとそれぞれが直面する課題ICTJ Women's Networkを設置

女性組合役員の声を共有し参画拡大へ

ICTJ Women’s Networkの立ち上げ

情報労連では、1998年に「男女平等参画社会の実現」を初めて方針として掲げて以降、長らく女性の参画拡大に取り組んできました。長期的には女性役員の参画は拡大傾向にあるものの、依然として、女性組合役員の登用・定着が十分に進んでいないとの課題を抱えています。

現場からは、女性役員の登用を進めたくても、「女性の数自体が少ない」「子育て期の女性が多い」「身近にロールモデルがいない」といった実情がハードルとなっているとの声が寄せられています。さらに、ジェンダーバランスに配意した参加体制が求められる中、わずかな女性役員にさまざまな要請が集中し、「負担が偏っている」「役割が属人化してしまっている」という声も少なくありません。

こうした状況を踏まえ、2024年度には、女性役員を対象としたネットワーク「ICTJ Women’s Network」を立ち上げました。個別の役員活動では気付きにくい課題や、一人では解決が難しい問題に対し、女性役員同士が交流を通じて広い視野を得るとともに、解決を志向する中で、相互にエンパワーメントを図ることを目的に、活動を進めてきました。本稿では、この「ICTJ Women’s Network」の活動を通して見えてきた実態を手がかりに、労働組合における女性参画を阻む壁と、その対応に向けたヒントを考察します。

活動スタイルが参画を阻んでいないか

会合では、「労働組合の活動は土日に行われることが多く、本当は参加したいのに、ケアを抱える立場としては参加が難しい」「男女にかかわらず、なり手不足の中、若い世代に引き継いでいくのであれば、組合も働き方改革を進め、誰もが安心して参画できる環境へと変えていく必要がある」との意見や、「とはいえ、それが労働組合を弱体化させる方向に進むのでは本末転倒であり、『労働組合とは何か』という原点に立ち返り、活動の棚卸しや整理をしながら、業務量を調整していくことも必要」との意見も寄せられました。

もちろん、土日の活動がすべて悪いわけではありませんし、就業時間外の活動をベースとする労働組合において、ワーク・ライフ・バランスをとることは極めて難しい課題です。また、女性役員が参画できるよう、男性の側がケアを担うよう家庭内の役割分担を見直すというのも視点の一つです。

一方で、労働調査協議会が実施した「第5回次代のユニオンリーダー調査」(2021)によれば、組合活動を続ける中で感じる悩みや不安として「自分の時間や家庭生活が犠牲になる」との回答は、民間系組合では男性が約半数、女性が約4割と、男性が女性を上回る結果となっています。男性にとっても仕事と家庭生活と組合活動のバランスをいかにとるのかが重要な課題となる中、労働組合活動に多様な人が参画するためにはどのような組織運営をすればいいのか、という根本的な課題に対し、実質的な議論が求められています。

「大変そうだから…」配慮が機会を奪っていないか

会合では、「一見すると配慮に見える言動が、結果として女性の参画の機会を奪っていないか」という視点からの課題提起もなされました。子育て中の役員に対する「会議を抜けていい」「早く帰っていい」という声かけや、「女性役員は忙しい仕事、大変な職務からは外してあげた方がいい」という一見やさしさに見える配慮が、結果的に意思決定への関与や経験を積むチャンスを奪っているのではないか。そして、その“配慮”を女性の側も受容してしまっているのではないか、という指摘です。参加者の女性役員からは、「私たちが受けている配慮(排除)を、私たち自身も、一緒に活動してくれている女性組合員に対してしてしまっているのではないか」という声もありました。

ケアを抱える役員や組合員に対して無配慮であっていいはずはありませんが、それが「適切な配慮」なのか、という点については、十分に考慮する必要があります。さらに、何気なく日常的にかけられる思いやりに聞こえる言葉の数々が、どこかで女性のやる気や意欲をそいでしまっていることにも自覚していかなければなりません。

「適切な配慮」は、相互理解と率直なコミュニケーションが可能な、安心できる組織風土を基盤に、どうすれば一緒に活動できるかを、ともに考え、工夫し合うプロセスの中に生まれるものです。また、私たち自身の思いやりの一言が、誰かの意欲をそいでいないか、自分の中にある無意識の前提や偏見が、知らず知らずのうちに誰かを排除していないかを振り返り、見直していく姿勢もまた、組織の風通しをよくし、多様な人々が安心して力を発揮できる環境づくりにつながるはずです。

持続可能な、誰もが参画できる労働組合に向けて

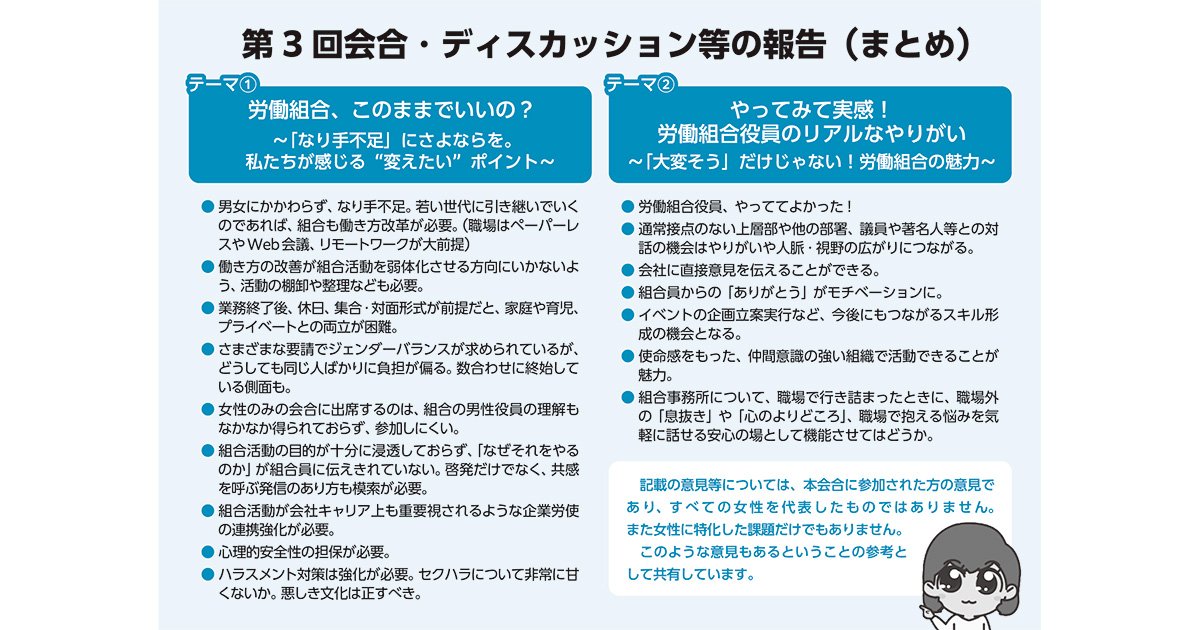

紙幅の関係で、働き方にフォーカスし、女性役員を取り巻く壁について記載しましたが、会合では、女性に特化したものにとどまらず、さまざまな課題が挙げられました(表を参照)。

情報労連「ジェンダー平等推進計画」では、労働組合活動における女性の参画拡大をめざしていますが、女性役員を増やしたら、女性代議員を増やしたら、ジェンダー平等は実現する、という単純なものではないと考えます。本質的には、このような声を組織のありように反映させ、多様な人材が参画できる労働組合であることが、組織の持続可能性を高め、さらには、職場における誰もがやりがいをもって働きやすい環境づくりにつながっていくはずです。会合を通じ、女性役員がともに悩みや本音を語り合い、声を可視化していくことで、その状況を変えていくためのアクションに向けた契機としていきたいと考えています。

また、女性役員からは、「労働組合役員をやっていて本当によかった」といった前向きな声も数多く寄せられました。そして、単なる情報交換や交流にとどまらず、「自分たちが課題を解決する側である」という当事者意識を持ちながら、若い世代や女性が安心して参画できる組合活動のあり方について、活発な意見が交わされました。こうした対話を通じて、一人ひとりの意欲や自信を引き出す「個のエンパワーメント」にもつながったのではないかと思います。

さらに、「全国から、会社業務も組合活動もプライベートも全力で頑張る女性役員の話を聞いて、背筋が伸びた」「パワフルな女性役員の皆さんに大きな刺激を受けた」といった感想も寄せられ、単組や組織の壁を越えたネットワークづくりが、経験や知見の共有、そしてロールモデルの可視化にも寄与する場となりました。

情報労連は、引き続き、ジェンダー平等の推進を起点に、すべての働く仲間の共感を呼ぶ運動展開へとつなげていくべく、ICTJ Women’s Networkの取り組みをはじめ、女性の参画拡大の着実な進展に向け、取り組みを進めていきます。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)