女性を巡る多様性と「壁」

立場の違いとそれぞれが直面する課題ダイバーシティー施策を取り巻く壁

「腹落ち」するために何が必要か

「腹落ち」しているのか?

企業のダイバーシティー&インクルージョン(以下、DI)部門の担当者から話を聞く機会が多いです。そこで耳にするのが、DI部門の業務が、その他の部門から、本来の会社の業務ではないけどこのご時世だから仕方なくやっていることのように見られているという話です。女性管理職登用の促進策に関しては、「数合わせ」という声が聞こえてきたり、男性からは「逆差別」と言われたり、女性からも「自分の実力ではなくげたを履かされているように感じる」という不満の声が出てきたりすることもあるようです。

企業の研修で私が講演する際、管理職や社員にDI施策の意義や目的を「腹落ち」させてほしいと頼まれることがよくあります。多くの企業がDIに取り組むようになりましたが、丁寧な説明を欠いて納得感を得ないままトップダウンやDI部門だけで推進していると、現場からの反発を招きかねません。社員一人ひとりが施策の背景や意義について「腹落ち」できるよう理解を深めていくことが大切だと考えています。

原点を振り返る

そこで一つのポイントになるのが、アファーマティブ・アクション(以下AA。日本の男女共同参画施策ではポジティブ・アクションとも呼ばれてきた)やDIが取り組まれるようになった経緯を振り返ることです。

AAは、もともとは差別や格差の積極的是正措置という趣旨で導入されました。例えば、男女が形式的に同じ機会や環境の下で競争していても、女性への差別や無意識の偏見、家庭責任の偏りなど、女性には男性に比べてさまざまな障壁が存在します。だからこそ、一定の調整を行って、そうした障壁を取り除いたり不利を埋め合わせたりすることではじめて実質的な均等機会が保障される、というのがもともとのAAの考え方でした。

その後、ダイバーシティーの重要性が経営戦略の面からも語られるようになり、AAに積極的ではなかった企業もDIの名の下に女性の積極的登用などに取り組むようになりました。経営戦略の側面が強調されたことにより、組織的な取り組みへのハードルが下がった点ではプラスだった半面、現場の社員にとっての意義や、能力主義や業績主義とどう折り合いを付けるのかといった点が曖昧になってしまった。その結果、「数合わせ」や「なぜ女性を優遇するのか」といった不満を抱く人も出てくるのだと思います。

なぜ不満につながるのか

DI部門の担当者からは、DI施策への取り組みの効果を示すことが難しいとの悩みも聞きます。業績が上がった、離職率が下がった、働きやすくなったなど、会社や社員へのメリットを表すエビデンスを示すことができれば、社員からの理解は増すでしょう。

しかし、多くの組織ではそうした効果を明確に示せてはいないようです。そうした中で、十分な説明をしないままDI施策を進めてしまえば、「腹落ち」せずに社員の不満につながるという構図が見えてきます。従って、少なくともAAやDIの考え方や意義を丁寧に説明していくことは不可欠でしょう。

DI施策の三つの意義

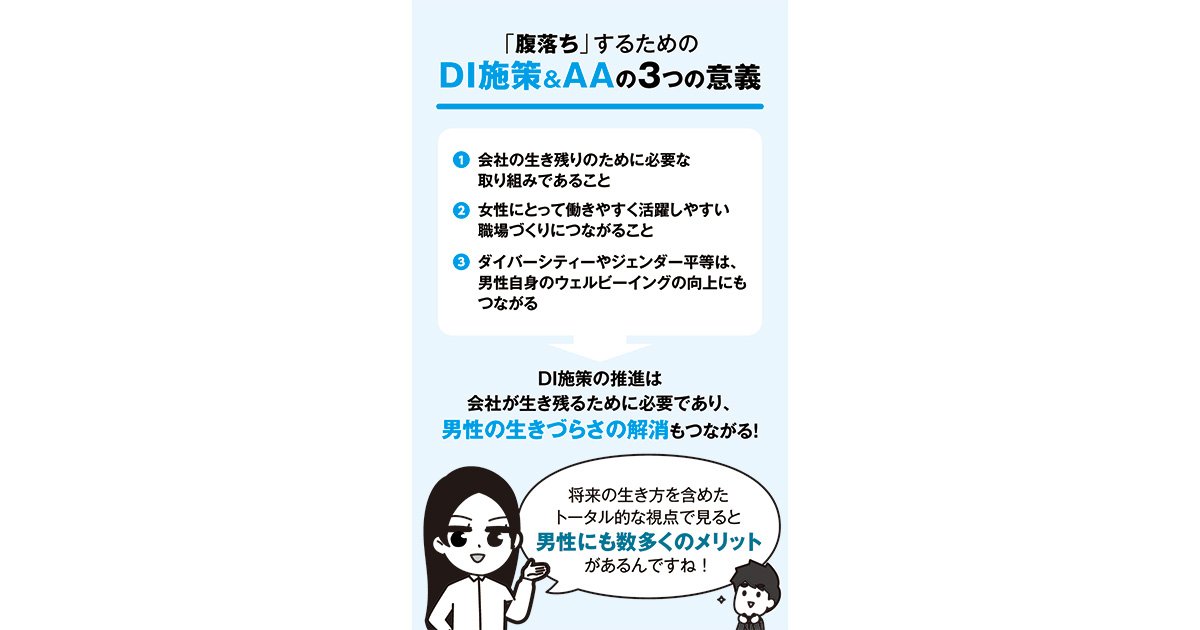

私は企業での講演で、DI施策には三つの意義があると話しています。

一つは、会社の生き残りのために必要な取り組みであること。職場組織が「本来の業務」を行い従業員が安心して働けるには、組織が持続することが前提となります。構成員が多様である方が、組織が環境の変化に適応しながらイノベーションを生み出し持続可能に発展する可能性が高まるとされています。産業構造や人口構成比が変わる中で、男性だけが長時間働く体制では会社が発展していくことはより難しくなっていると思います。

二つ目は、女性にとって働きやすく活躍しやすい職場づくりにつながること。従来の日本の多くの会社では、家庭責任を妻に任せて長時間働く稼ぎ手男性中心の労働慣行の下、多くの女性たちが、子どもを育てキャリアを諦めるか、キャリアを求めて出産を断念するかの葛藤状況に置かれてきました。DI施策を進めることで、家庭責任を担う既婚女性を含めたさまざまな立場の社員が、仕事とそれ以外の生活を両立しながらより柔軟に働くことが可能となり、職場のジェンダー平等の推進にもつながります。

三つ目は、ダイバーシティーやジェンダー平等は、男性自身のウェルビーイングの向上にもつながるということです。例えば、これまでの性別役割分業に基づく働き方では、男性は長時間労働や頻繁な転勤も受け入れてきました。しかし、それにより心身の健康を壊したり、仕事以外の人間関係を築けず、家族や地域との関係性が希薄化した結果、定年後に孤立して場合によっては孤独死したりするケースも起きています。従来の性別役割分業は、男性にもこうしたデメリットをもたらしてきました。

だからこそ、DI施策の推進は、男性の生きづらさの解消にもつながります。女性が経済的に自立すれば、男性の稼ぎ手責任の負担は軽くなります。このことは、いくら稼ぐとか、どれだけ昇進するかという視点だけで見ると男性にとって不利に見えるかもしれません。しかし、将来の生き方も含めたトータルな視点で見ると、男性にも数多くのメリットがあるわけです。

不満の声に向き合う

DI施策やAAに対する不満にどう向き合えばよいでしょうか。まずは不満を感じる人たちの声にしっかり耳を傾ける姿勢が重要でしょう。例えば「あなたたちはわかっていない」というような言い方で頭ごなしに否定をすると、腹落ちしていない人たちの不満が募ってかえって反発を生みかねません。施策に対するモヤモヤした気持ちを表現したり、社員同士で語り合ったりできる場を設けることは、DIに限らず会社の施策を進めるために重要ではないかと思います。

AAと一言で言っても、クオータ制(例:必ず女性を特定数または特定割合採用する)のような積極的な施策から、目標値設定(例:何年後までに女性の管理職割合が目標値に達するよう努める)のような強制力の弱い施策も存在します。また、同性のロールモデルが少ない女性にだけ特別に同性のメンターをつけたり教育訓練機会を設けたりする支援策もあります。AAやDIに賛成か反対かといった抽象的な議論の仕方ではなく、個々の具体的な施策の方法や意義について丁寧に話し合ってみることも重要でしょう。

年長世代の役割

女性へのAAの賛否に関する議論は「男性vs女性」という構図でとらえられがちですが、そこには世代間の利害対立もあります。AAは、先行世代で生じた男女格差をより若い世代への対応で埋め合わせようとする側面があります。その実際的な影響を受けるのは、優遇されてきた年長世代の男性よりも、むしろ若い世代の男性です。AAを進める立場の年長男性たちはそのことを十分理解しておく必要があります。

そのような年長世代が、自分たちの旧態依然とした働き方をしながら、若い世代にジェンダー平等を求めてもうまくいくはずがありません。かつては男性が「モーレツ」に働く性別役割分業がうまく機能していたかもしれませんが、時代は変わりました。次の世代にどのような社会を残すのか、まずは自分たち世代がどう変わるのか、年長世代が真剣に考えることも重要だと思います。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)