女性を巡る多様性と「壁」

立場の違いとそれぞれが直面する課題ミドル期シングル女性が直面する課題とは

家族やつながりのあり方の見直しを

ミドル期シングルの特徴

東京23区に居住するミドル期(中年期)シングルの実態を調査しました。東京23区にフォーカスした理由は、非婚率が全国的に上昇する中、23区がその先端を走っているからです。東京23区の動向は、今後地方の大都市に広がることが想定されます。

従来の典型的なライフコースは、一定年齢後に家族を形成し、子育てをするというものでした。未婚率の高まりによってその前提が変化しています。こうした社会をどのように支えられるかを検討することも調査の目的の一つです。

東京23区のミドル期シングルの特徴の一つは、地方出身者が半数を占めることです。この場合、実家を出て東京で一人暮らしをしていることになりますが、最も大切な人間関係はどこにあるのでしょうか。調査の結果、一番重要な人間関係は親であることがわかりました。実家を離れ、遠方に住んでいたとしても、困ったときに頼れるのは親だということです。従来の家族モデルでは、結婚して子育てをするようになると、人間関係の力点は配偶者や子どもに移ります。ところが非婚化が進んだことで親との関係が長期化する傾向が明らかになりました。

このことは親の介護のあり方にも通じます。親が高齢化してケアが必要になった場合、ミドル期シングルの女性の半分は、自分が親の面倒を見ると回答しました。これは親が遠方に住んでいても同じです。一方、男性の約3割も親の面倒を自分がみると回答しました。男性の場合、これまでは妻が介護を担うケースが多くありました。少子化と非婚化が進んだことによって介護に対する考え方が変化しているといえます。

孤立・孤独のリスク

社会生活の観点からも見てみましょう。東京23区のミドル期シングルのライフスタイルは、男女かかわらず仕事中心です。東京は地方と比べて雇用機会が多く、賃金も相対的に高いため、地方から多くの人が集まります。その結果、仕事中心の生活スタイルになり、シングルのままミドル期を迎えるというケースが増えています。

そのため人間関係も職場が中心となり、それ以外の関係が希薄になる傾向があります。仕事を辞めると人間関係が途絶えて、孤立・孤独に陥る懸念があります。とりわけ男性にその傾向が顕著です。孤立・孤独に陥るリスクは、地方出身者の方が高くなります。女性は男性と比べ、職場以外にも人間関係をつくっている傾向が強いです。

住まいの状況を見ると、賃貸に住むミドル期シングルの割合が圧倒的に多いです。50代以上になると家賃に関する不安が大きくなっていきます。東京のミドル期シングルは、全国的に見れば学歴や所得レベルが高いですが、全体的に二極化の傾向です。低所得層は年齢とともに住まいに対する不安が大きくなっていきます。低所得層は、高齢者の貧困の問題を潜在的に抱えているといえます。

未婚化の背景

そもそも東京に人口が流入する背景には、意欲や能力のある女性が地方社会の中で活躍できないという問題があります。それは企業における働き方もそうですが、地域社会の中で男尊女卑と性別役割分業的な慣習が根強く残っていることも影響しています。例えば、地域のイベントで女性は何日も前から裏方仕事に追われ、男性はイベント当日もっぱら座敷でお酒を飲むだけ、女性は奥で働き続ける、というような慣習が地方には根強く残っています。女性の人口流出に関しては、教育や雇用の場の少なさという面が強調されてきましたが、こうした慣習の面にもっと目を向ける必要があります。

こうした背景を踏まえ、地方から東京への人口流出が続き、その上で未婚化が進んでいます。多くの女性は結婚したくないのではありません。各種調査ではその割合は多くても2割程度にとどまっています。多くの女性は、そのうちに結婚するだろうという漠然とした意識のまま年齢を重ねています。結婚や出産によってキャリアが中断することに対する不安も、結婚をためらわせる大きな要因になっています。

女性の場合、出産できる年齢を意識し、40代になると一人で暮らすふんぎりをつける傾向があるように感じます。そのため病気になったり、災害に遭ったりした際にサポートしてもらえるような社会・人間関係をつくろうと意識が強く働くのだと思います。40歳を超えると住宅を購入する人が増えます。

一方、男性にはそうした区切りが見えず、60歳くらいまで生活スタイルを変えないケースが多いです。

選択肢の少ない日本社会

日本社会の特徴は、結婚するか、しないかの二者択一になっており、その中間的な形態が極めて未発達であるといえます。欧米にもミドル期シングルはいますが、同居者がいたり、恋人がいたり、結婚以外の人間関係が豊富に存在します。これに対して日本社会は、結婚するかシングルかの二者択一しかなく、そのことが人々の孤立・孤独にストレートにつながっています。

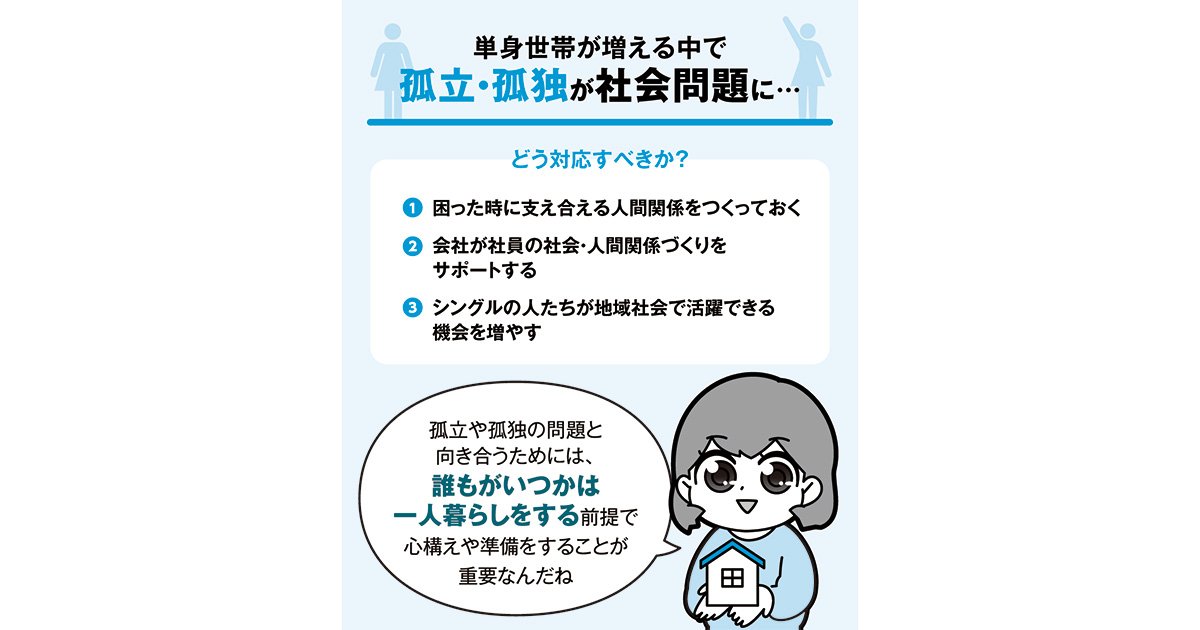

孤立や孤独の問題に向き合うためには、誰もがいつかは一人暮らしをするという前提で、心構えや準備をすることが重要です。「自分は家族がいないから」と考えるのではなく、誰もが人に対するケア役割を果たせるよう、教育段階から知識を身に付けられるようにすることが大切です。

具体的には、困ったときに支え合える人間関係をつくっておくことがまず一つ。

二つ目は、シングルの人たちが地域社会で活躍できる機会を増やすことです。現在の地域活動は、家族がいることが暗黙の前提になっているものが多く、シングルの人たちが参加しても場違い感を感じることがあります。そうした活動のあり方を見直して、シングルの人たちが参加できる場を増やすことが重要です。

三つ目は、会社が社員の社会・人間関係づくりをサポートすることです。会社が社員を長時間働かせて、家庭や地域社会との関係を築けないような「仕事人間」にしてしまうのでは、企業の社会的な責任を果たしているとはいえません。社員が地域社会とつながる機会を会社も自覚することが大切です。

家族観の見直し

中年期からのキャリア支援を積極的に行うことが重要です。失業してからの支援だけではなく、就労中の段階からニーズを察知することが大切です。それが将来の貧困対策につながります。

中年期への行政の対応は、家庭や会社で支えられているという前提から十分なものとはいえませんでした。しかし現実にはミドル期シングルが増え、前提条件が変化しています。シングルの人たちは社会関係が少ない人が多いことを前提として、中年期の暮らし・仕事・健康を一体的に支える行政サービスが求められています。

単身世帯が増加し、かつて家族の中で完結していたことが、今は社会的な機能を利用しなければ成り立たなくなっています。こうした背景から、コミュニティーづくりの重要性が認識され、各地でその取り組みが進められています。従来の狭い家族観にとらわれず、家族やつながりのあり方を柔軟に見直すことが求められています。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)