女性を巡る多様性と「壁」

立場の違いとそれぞれが直面する課題学歴を巡る男女間格差

女性が直面する何重もの「壁」とは

学歴と男女間の所得格差

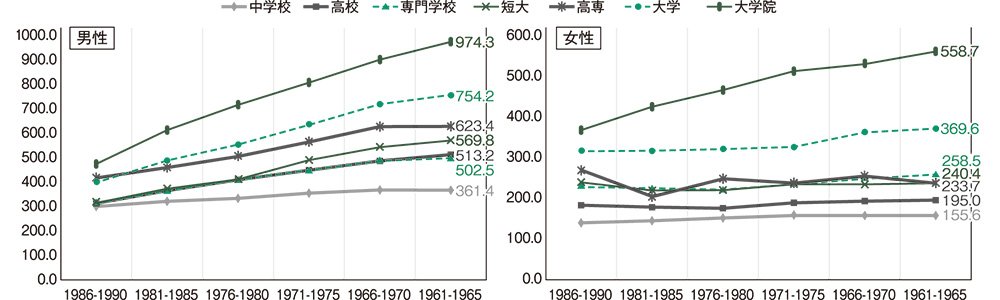

女性は、学歴が男性と同じでも、所得水準は男性より低くなります。男女の学歴と所得水準を出生コーホート(世代)ごとに分析した調査では、女性の所得水準は、どの学歴でも同じ学歴の男性の所得水準を下回りました(グラフ1)。つまり、同じ大卒であっても女性の所得水準は男性よりも低いということです。

男女の違いとして特徴的なのは、短期の専門教育がもたらす効果です。女性の場合、専門学校や短大といった短期の高等教育を受け、医療や保育士、美容、ビジネスなどの専門職や準専門職の職業資格を獲得して労働市場に参入すると、高卒よりも所得水準がやや上昇します。一方、男性にはそうした効果は見られません。男性の場合、短期の専門教育が評価されにくい傾向があるといえます。

あてがわれる仕事の違い

こうした男女間所得格差の背景には何があるのでしょうか。要因として、女性は出産や育児でキャリアが中断することのほかに、男女間で、あてがわれる仕事に違いがあることが挙げられます。

その違いを明らかにするために大卒の正社員を対象に、仕事におけるスキルの使用頻度などを聞く調査を行いました。

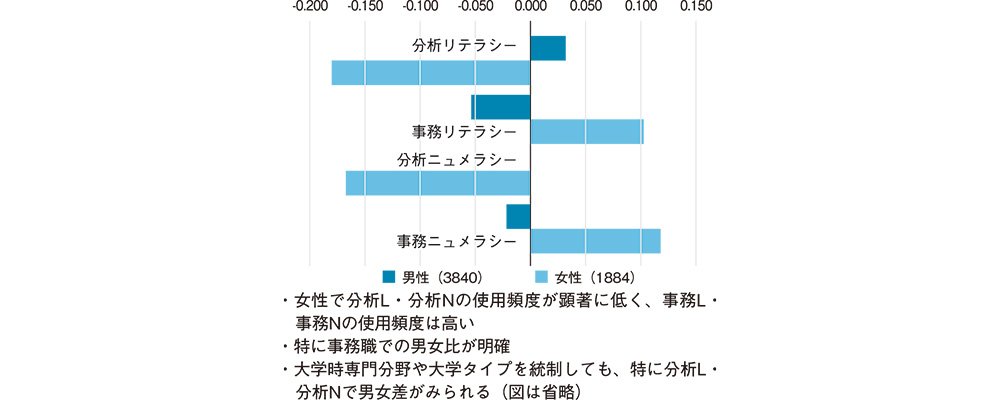

その結果、スキルの使用頻度で男女間に大きな違いがあることがわかりました。具体的には、女性の場合、仕事において「分析リテラシー」と「分析ニュメラシー(数的思考力)」を使う頻度が男性に比べて顕著に低く、一方で女性は「事務リテラシー」「事務ニュメラシー」を使う頻度が男性に比べて高いことがわかりました(グラフ2)。これは、大卒の女性であっても、高度な数量的分析をしたり、報告書を書いたりする業務に従事する機会が少ないことを意味する一方、女性が事務的な仕事に従事する機会が多いことを示しています。

これを職種別で見ると、特に事務職において、女性は分析的なスキルを使う頻度が男性に比べて低いことがわかりました。同じ職種であっても、仕事内容で男女間に差があるということです。

スキルを生かせない日本

この調査では、大学で学んだことが仕事においてどれくらい役に立っているのかについても聞きました。その結果を見ると、男性の方が「役に立った」と回答する傾向が強く、女性では「役立ち度」がゼロの人が最も多いという結果になりました。つまり、女性は大学で学んだことを生かせる仕事に就いていない実態があるということです。

職種別で分析すると、事務職で女性の「役立ち度」が低いことがわかりました。女性のボリュームゾーンが就労する事務職において、大学で身に付けた知識等を生かせていない実態があります。

こうした調査結果を見ると、同じ大卒正社員であっても男女であてがわれる仕事に違いがあり、その違いが賃金などにも反映されていることがわかります。

こうした仕事の割り当てが生まれる背景には、長年培われてきたジェンダーバイアスがあるとしか言いようがありません。例えば、女性に補助的な仕事や予算規模の小さい仕事を任せたり、責任のある仕事は任せられないと決めつけてみたり──。女性の仕事はこうあるべきだという根深い考え方が、仕事の割り当てに反映されているのです。

OECDによる国際成人力調査(PIAAC)を見てもわかるように日本のリテラシーやニュメラシーといったスキルは、世界でも1位や2位になるほど高いです。問題は、こうした高いスキルを男性も含めて企業側が生かせていないことであり、特に女性のスキルを生かせていないことが日本経済にとっても非常に大きな課題になっているといえます。

高卒女性が直面する課題

一方、高卒女性も異なる課題に直面しています。地方の高卒女性にとってバブル崩壊前までは地元の金融機関などが、比較的安定した雇用機会を提供してきました。しかし、バブル崩壊でそれが失われると、高卒女性の就職先は、学校経由で紹介された比較的安定した職場ではなく、小売りやサービス業に移っていきました。そうした職場では非正規雇用も多く、不安定雇用のまま年齢を重ねている人も少なくありません。

女性の大学進学率は、1990年代以降大きく上昇してきました。とはいえ、そこには依然として男女間格差や分野の偏りがあります。また、日本では、地方の女性が進学を諦めなければいけないような「無言の圧力」が今も残っています。

このように進学時点での「壁」が存在する上に、たとえ進学して男性と同じ学歴を得たとしても、ここまで見てきたように、そこには新たな壁が存在しています。つまり、女性には何重もの壁が立ちふさがっているのです。

専門性やスキルを評価する

労働市場へ

近年、注目されているテーマの一つに、「学歴過剰」や「オーバーエデュケーション」「オーバークオリフィケーション」という現象があります。これは、自分の取得した学歴に比べて実際の仕事内容が見合っておらず、質的に低い仕事にしか就くことができないという問題です。先進諸国のみならず、進学率が上昇する後発国でも社会的な課題になっています。

日本の場合、女性においてその傾向が顕著です。日本の女性はスキルが高いのに、それが十分に発揮されていないのです。背景には、女性がスキルを発揮できるような仕事の割り当てが行われていないことがあります。

こうした課題を乗り越えるためには、個々の専門性やスキルを適切に評価し、それが十分に発揮できる環境を整えるとともに、そのスキル等に見合った賃金を支払うことが求められます。

しかし現実的には、仮にスキルを発揮しても賃金が上がらず、仕事の負担が増えるだけというケースが多く見受けられます。その結果、専門性を発揮したり、身に付けたりする動機は弱まります。日本で学び直しが広がらない理由の一つとして、学び直してもそれが評価されず、賃上げや正社員登用につながらないことがあります。

男性の場合は、専門性以外にも評価されるための手段があります。具体的には、長時間労働や人間関係といった男性中心の組織で評価されやすい振る舞いを示すことです。専門性やスキルを適切に評価する仕組みが整備されない中で、それ以外の基準に男性中心の価値観が色濃く反映されているのです。この点に大きな問題があります。つまり、専門性やスキル以外で評価する仕組みそのものが女性の活躍を阻害しているのです。専門性が評価されにくい労働市場のあり方が、男女間格差の根本にあるといえます。

これらの課題を乗り越えるためにも、男女を問わず、スキルや専門性を尊重し、それに見合った処遇を提供する労働市場をめざすことが重要です。そのことが男女間格差の是正につながるとともに、男女を問わず、生活を支えるエッセンシャルワーカーの処遇を改善することにつながります。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)