仲間を増やし組織を強くするコミュニティ・オーガナイジングから学ぶ「1オン1」から始まる

「仲間づくり」

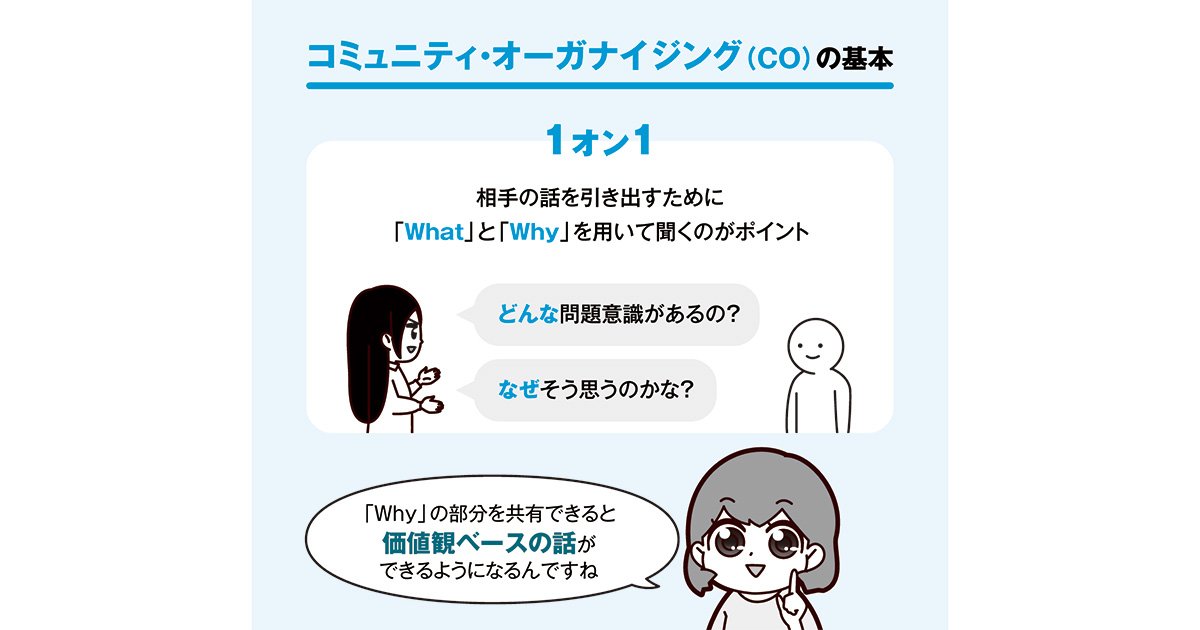

コミュニティ・オーガナイジングの基本

自分一人の力で身の回りの環境を望ましい状態に変えることは困難です。しかし、他者と協力して望ましい環境に変えることはできます。人類は長い歴史の中でそれを繰り返してきました。

こうした協力による変化の手法を体系化したのがコミュニティ・オーガナイジング(以下、CO)です。例えば封建制の社会では要求の仕方は現代とは異なるでしょう。COにはさまざまな定義がありますが、COは民主主義や資本主義が発展した20世紀のアメリカにおいて、人々が自分たちの声や思いを実現させるために確立した手法だといえます。

例えば、COでは、「オーガナイジング(組織化)」と「動員」を異なるものとして捉えます。前者は、「顔の見える」関係を大切にし、他者に対して「あなたはどんな問題意識を持っていますか」ということを聞きます。一方、後者(動員)は、組織が展開するキャンペーンの一員になってもらうことを狙いとします。このように「CO」は、相手との関係づくりを重視します。

そのため、COでは「1オン1」が活動の基本になります。まず「1オン1」で相手がどういう問題意識を持っているのかを聞き、その上で、共通する意識を持った人がいれば5〜8人程度が集まり、話し合いをして、互いの意見をすり合わせ、行動のゴールや戦略を設定していきます。その中で自分の意識を修正する作業が自然と行われます。このように対話を通じて自分の意見を調整し、他者と共有する営みはとても大切です。

「What」と「Why」

「1オン1」では、相手の話をどれだけ引き出すのかが重要になります。労働組合の職場説明会では組合役員が組合の目標を一方的に伝えるような場面もありますが、COでは、まず相手の問題意識を聞くところから始めます。

その際に大切なのは、「What(何を)」=何に問題意識を持っているのかを聞くのと同時に、「Why(なぜ)」=なぜその問題意識を持つようになったのかを聞くことです。後者を共有できるようになると、価値観ベースの会話ができるようになり、相手との信頼関係が強まります。

この際、「What」の話ばかりをすると価値観の話につながりません。そのため、何に問題意識を持っているのかを相手に聞きながら、その問題意識が芽生えたきっかけやタイミング、怒りや憤りの源泉をたどっていきます。それがオーガナイザーの意識と近ければ、同じ意識を持ちながら行動できる仲間になります。ここから徐々に仲間を増やして、仲間と対話しながら運動のゴールや戦略を設定していきます。

ゴールと戦略の設定

COでは、最初に達成したいゴールを設定し、その次に目標を達成するための戦略を構築しますが、そのゴールが多くの人に共感されず広がらないと判断した場合には、「実現可能性が低い」と考え、修正したり、諦めたりすることがあります。このようにCOは、目標達成に強いこだわりを持つ手法です。もちろん、すべての組織がこうした手法にこだわるべきとは思いません。何か達成したいゴールがあるときにCOの手法を参照すると効果的だと思います。

COでは目標達成が重視されるため、目標設定の仕方が重要になります。例えば、「ミッドウェストアカデミー」というコミュニティ・オーガナイザーの育成機関のテキストブックには、「課題選択のためのチェックリスト」が掲載されています。リストには16の項目があり、「メンバーにとって価値のある課題か」「実現可能な目標か」「多くの人が共感できるか」「理解しやすいか」「リーダーシップを育むものか」といった項目が並んでいます。すべてを満たす必要はありませんが、当てはまらない項目が多ければ、運動として弱いということになります。このようにCOでは、どのようなゴールを設定するかが重要になります。

意見の合わない人との関係性

「1オン1」をしても、「合わない」と感じる人ももちろんいます。その場合は、活動の中心的な存在になってもらうのではなく、例えばイベントの際に声をかけるなど、距離感に合ったかかわり方を探します。

また、価値観を共有する人たちが集まって活動するのが組織化の成功の秘訣ですが、同じ価値観の人ばかり集まっても組織は広がりません。考え方が多少違っても、共通のゴールを見いだせるのであれば、少しがんばってでも多様な人に集まってもらうことが大切です。

私の経験になりますが、「こども食堂」を広げる活動に携わっていた時、幅広い団体がかかわっていたことから意見がまとまらないことがありました。その際に、「大人たちがケンカばかりしていては、子どもたちの笑顔をつくれない」と活を入れてくれた人がいました。その一言に参加者の気持ちがまとまりました。立場や課題意識は違っていても、「子どもの笑顔を増やしたい」という思いには皆が乗ることができる。そういう共通の価値観があることがオーガナイジングの上でとても大切だと思います。

内発性が組織を強くする

運動が広がりを持つためには、参加する人たちの内発性を生かすことが大切です。内発性が弱く外から持ち込まれた課題は、最初こそリアクションがあり、盛り上がるものの、長続きしづらいという課題があります。

一方、一人ひとりの内発的な課題から組み立てた運動は、人々の力が徐々にビルドアップされるため、持続的な運動につながります。そのため、COは、人々の内発的な問題意識を掘り起こすことを重視します。

COの組織に共通するのは、「あなたは何を実現したい?」「そのためにどうすればいいと思う?」「あなたは何が得意?」という言葉が返ってくることです。動員型の組織であれば、「待っていました。人手が足りないから手伝って」という言葉が返ってくるでしょう。この違いが決定的に大きくて、この反応の違いによって組織の広がりが変わってくると考えています。

オーガナイザーの育成

オーガナイザーの育成への投資はとても大切です。お金と時間をかけ、人材を育てていけば、5年後、10年後の組織のあり方が変わります。

私はアメリカのソーシャルワークの大学院で学びましたが、カリキュラムの中には「1オン1」のロールプレーが組み込まれていました。大学院以外の民間のオーガナイザーの育成機関でも「1オン1」の講座が組み込まれています。

私は、福岡県久留米市でオーガナイザーの育成にかかわりましたが、多様な人材が今も活躍しています。

運動を組織化するためには、オーガナイザーが「弱さ」を見せることも大切だと思います。オーガナイザーはともすると自分一人で組織を引っ張ろうとしてしまいます。でも、組織を活性化させるためには、互いに弱さを補いながら目標に向かって取り組むことも重要です。オーガナイザーに足りない部分があっても、「一緒にやるよ」と言ってくれる仲間がいるような組織の方が運動は活性化します。オーガナイザーが自分の弱さを肯定しつつ、周囲の人と協力しながらゴールに向けて行動する組織が理想だと思います。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)