ITエンジニアのキャリア形成のために企業横断的なスキル評価の整備を

一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程

本誌2016年3月号でも報告したように(『残業』歯止めに労組の役割発揮が必要)、情報労連とNPO法人POSSEは共同で、「ITエンジニアの労働条件・労働移動に関する調査」を実施した。IT業界では、若年層の離職率の高さが指摘されているが、加えて、同一職種間の移動が多いと言われている。それでは、ITエンジニアは何を理由に離職する、あるいは転職を考えるのだろうか。調査結果を分析すると、キャリアコースの違いが、転職意識に影響を与えていることがわかった。

前職の離職理由

まず、過去の転職行動について見ていくと、本調査において、転職経験のある人は全体の2割と、多くは初職として入社した会社で働き続けている。転職経験者の転職回数を見ると、「1回」が59.4%と最も多く、次いで「2回」が23.9%であった。そして、前職もIT関係である人は73.1%と、同一職種間を移動していることが確認される。

離職理由を複数回答で聞くと、労働条件に対する不満が主であった(図表1)。「給料に不満があった」が38.2%と最も割合が高く、次いで「労働時間に不満があった」が19.4%であった。また、スキルアップに関する不満も大きく影響していた。「このままでは技術が身につかないと感じた」が19.4%、「自分のスキルが生かせないと感じた」が18.1%である。その他、「別の工程の仕事がしたかった」や「別の分野の仕事がしたかった」といった、自身のキャリア展開を考えての転職も1割強ずつ見られた。このように、離職・転職には、労働条件に加えて、スキルアップの要素が関係していることがわかる。

| 別の工程の仕事がしたかった | 21名(14.6%) |

|---|---|

| 別の分野の仕事がしたかった | 20名(13.9%) |

| 労働時間に不満があった | 28名(19.4%) |

| 給料に不満があった | 55名(38.2%) |

| このままでは技術が身につかないと感じた | 28名(19.4%) |

| 自分のスキルが生かせないと感じた | 26名(18.1%) |

| 自分のスキルが仕事に追いつかないと感じた | 2名(1.4%) |

| その他 | 44名(30.6%) |

高い継続志向

これまで、何を理由に転職したのかという「結果」を見てきたが、ここから何をきっかけとして転職しようと考えるのか、今後のキャリアに関する認識を分析していく。今の仕事をいつまで続ける予定か、次の4段階で質問を設定した。「今すぐ辞める予定・辞めたい」「すぐにではないが、いつかは転職したいと思っている」「当分辞めるつもりはない」「ずっと今の会社で働きたい」である。

このうち「当分辞めるつもりはない」が最も多く、54.3%を占めた。「ずっと今の会社で働きたい」を加えると、全体の約8割が継続志向を持っていることがわかる。その理由を自由記述で聞くと、「福利厚生が良いので働きやすい」「負荷も大きいが、残業代がちゃんと出るため」「希望のキャリアパスを考慮してもらっていると感じるため」「自分で身につけたスキルが生かせているため」など、ここでも労働条件やスキルに関する回答が多数を占めた(図表2)。

【図表2】『当分辞めるつもりはない」の自由記述(抜粋)

- 福利厚生が充実している。給料が安定している。

- 福利厚生が充実しており、組合活動も活発である。

- 労働条件に不満がないため。

- 収入が安定しているから。

- IT業界では恵まれた会社だと思うため。

- 忙しい時もあるが、ある程度仕事を任せてもらえ、やりがいを感じる。

- 給与と仕事のバランス。

- ワークライフバランスがよい。

- 労働時間に無理がなく、余暇の時間がある。

- 勉強する機会が多いから。

- しっかりと学べるから。

- 最新の技術に触れ、大きな仕事ができるから。

- 技術を活かせる。

- 自分のスキルに合っているため。

- キャリアアップできる。大規模サービスにかかわることができる。

キャリアコースが転職意識に影響

一方、年代別に見てみると、20歳代、30歳代でともに約2割が「すぐにではないが、いつかは転職したいと思っている」と考えていることがわかる。その理由は、「給料が頭打ち」「残業が多く、体力的に厳しい」「現在の業務からステップアップしたい」などが挙げられる(図表3)。

【図表3】「いつかは転職したいと思っている」の自由記述(抜粋)

- 給料が安い。

- 適正な評価・給与を得たいから。

- 働いた分の賃金が少ない。

- 定時に帰れる仕事に就きたい。

- 夜が遅くなる日や土日出勤が多い時に考える。

- 体力が持たない。

- 出産後、両立できる自信はない。

- ワークライフバランスを考慮して。

- 同一業務ばかりで、スキルアップできない。

- 業務上、スキルが身につかない。

- 今まで培ったスキルを発揮できないことが不満。

- 多様な業務を経験したいため。

- 新しい技術に触れたい。

- 業務領域を広げたい。

- より上流工程を希望。

労働条件、とくに労働時間に対する不満があることは、前回の報告でも示したように、長時間「残業」の問題が深刻であることから、その連関は明らかであろう。これを踏まえ、本報告では、スキルに対する不満について着目したい。

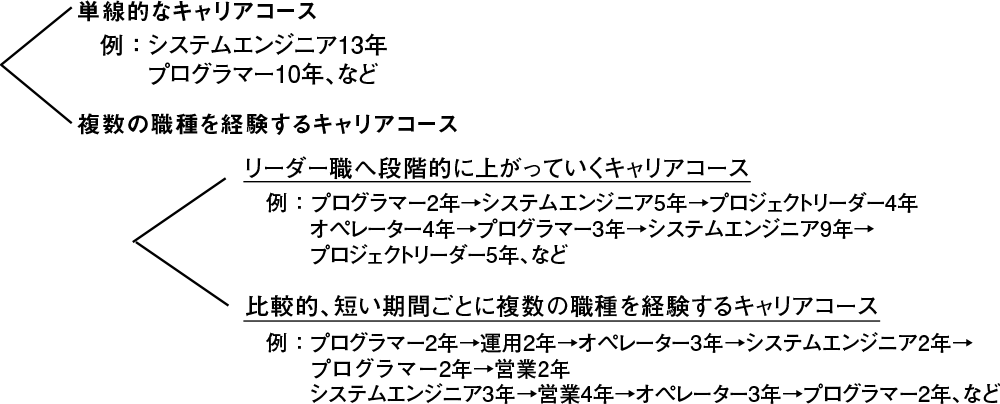

本調査では、これまでどのようなキャリアを積んできたのか、時系列で示した回答を得た。ここから、ITエンジニアのキャリアは、大きく二つのコースに分かれることがわかる(図表4)。一つは、「システムエンジニア13年」といった単線的なキャリアコース。もう一つは対照的に、複数の職種を経験するキャリアコースである。

後者のコースは、さらに二つに分けることができ、「プログラマー2年→システムエンジニア5年→プロジェクトリーダー4年」といったように、リーダー職へと段階的に上がっていくものと、「プログラマー2年→運用2年→オペレーター3年→システムエンジニア2年→プログラマー2年→営業2年」といったように、比較的短い期間ごとに複数の職種を経験するものとがある。

回答を得たもののうち、単線的なキャリアをたどっている人は約4割で、約6割は複数の職種を経験していた。そして、両者を比べると、単線的なキャリアコースであると回答した人の方が、「すぐにではないが、いつかは転職したいと思っている」割合が高くなる。これは、先の自由記述でも、「同一業務ばかりで、スキルアップできない」との回答があったように、単線的なキャリアコースの場合、自社内でのキャリア形成には限界があることを意味している。そのため、転職によるキャリア展開を志向する可能性が高まるのである。

産業規制の必要性

このように、ITエンジニアのキャリアは、企業内でキャリアを形成することができるコースと、それが難しいために、転職を通じてキャリアを形成するコースの二つに分かれており、それぞれのコースが抱える問題は異なるであろう。前者の場合、社内の教育体制が十分整備されている必要があるが、調査結果からは、回答者の約半数が、教育体制は不十分であると感じていることがわかり、改善が求められている。

後者の場合、次のような理由によって、転職行動が制限されることは問題であろう。それは、「身につけたスキルが、他社で評価されるかわからないから」といったものである(「すぐにではないが、いつかは転職したいと思っている」の自由記述から)。これは、企業横断的に、業務に関する知識やスキルを評価する仕組みが形成されていないことに対する不満である。自身がこれまでに身につけたスキルが、正当に評価されないかもしれないとの認識から、転職することがためらわれている。

この問題に対しては、産業内で「この仕事に対してはいくらの賃金」といった処遇のあり方や、企業横断的にスキルを評価する仕組みが整備される必要がある。以上のキャリアコースの違いを踏まえ、労働組合には、それぞれの労働者類型に応じた支援策を講じることが、求められているのではないだろうか。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)