ITエンジニアのヒアリング結果から見えてきた「働き方改革」における「裁量労働制」拡大のキケン

一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程

働き方改革と裁量労働制

昨今、安倍政権の打ち出した「働き方改革」が注目を集めている。「働き方改革は、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ」と位置づけられ、担当大臣や働き方改革実現会議も新設された。

なかでも重要な課題として挙げられているのが、長時間労働の是正であろう。本稿の執筆時点では上記の会議は開かれていないが、加藤・働き方改革相は、上限規制の設定について検討することを明らかにしている。日本では、割増残業代制度はあっても、労働時間そのものに対する上限規制は存在しないため、これが実現されれば大きな一歩である。ただし、規制強化の方向性を示す上限規制の設定という議論の一方で、これまでの労働時間法制の議論においては、規制緩和・自由化によって、長時間労働を是正しようとしていたことを指摘しておく必要があるだろう。

例えば、新たな労働時間制度が話題となった、いわゆる「長谷川ペーパー」も働き方改革を掲げていたが、そのなかでは、「業務遂行に対する労働者の自由度を高めれば、長時間労働は抑制できる」との考えが示されている。この業務の遂行に対する自由度の高い働き方は、裁量労働制において現に実行されているが、これが長時間労働をもたらす傾向にあることは、すでに各種調査から明らかとなっている。

本来、労働時間の規制緩和と長時間労働の是正は相いれず、むしろ労組側が要望していた規制強化が、労働時間の短縮にとって有効であろう。だが、規制緩和こそが時短に役立つとの考えが広がってしまっているのも事実である。そこで、本稿では、裁量労働制に関するアンケート調査(本誌2016年3月号の 「残業」歯止めに労組の役割発揮が必要 を参照)を踏まえ実施した、当該制度の運用に関する労働組合(情報労連傘下の4組合、11名)へのヒアリング調査の結果を通して、上記の問題を分析していく。

「長谷川ペーパー」で示された、働き方改革の方向性

2014年に、長谷川・産業競争力会議雇用・人材分科会主査から出された「個人と企業の成長のための新たな働き方」は、「労働時間と報酬のリンクを外す」ことを基本的な考え方とし、Aタイプ(労働時間上限要件型)とBタイプ(高収入・ハイパフォーマー型)の導入を主張したため、大きな話題を集めた(一部は、昨年すでに国会に提出された、労基法改正案に盛り込まれている)。

この提案は、仕事の中身を明確化し、目標管理制度を徹底することで、職務内容・その達成度と報酬の関係が明瞭になるということ、そして、業務の遂行に対する労働者の自由度を高めることが、働き過ぎ防止につながると主張している。

たしかに日本では、個々の労働者の業務範囲は曖昧で、それが際限のない労働時間の延長を引き起こす一つの要因となっていることは間違いない。だが、すでに述べたように、業務範囲を明確にし、その遂行を自由に決定できるようにすることが、長時間労働の是正に寄与するとは考えられない。

長時間労働の発生要因と裁量労働制

規制緩和が労働時間の短縮に結びつかないことは、長時間労働が発生するメカニズムそのものを検討することで明らかとなる。端的には、「業務量の多さ」が、全産業に共通する要因として指摘されている。加えて、IT産業の場合には、納期の短さや仕様変更による突発的な仕事の発生等が、これを助長している。

ヒアリング調査から、納期の問題を取り上げると、例えば、法改正にともなう行政関係のシステム変更の場合、その法改正がどのような時期に決まったとしても、次年度の始まりには、そのシステムを完成させる必要がある。極端に言えば、3月に法改正が決定したとしても、4月1日には、それに対応した変更がなされていなければならない。こうした事態に対応するために、残業が発生するという話が聞かれた。

また、そもそもソフトウェア開発は、目に見えないものを設計するという業務の性質上、必ずと言っていいほど、開発途中で仕様変更が発生するという話もあった。つまり、システムをあらかじめ完璧に計画し尽くすことは難しく、必ず追加的な業務が発生し、それがどれほど発生するかは定かではないということだ。このように業務量の発生が不確定な場合には、たとえ裁量労働制が適用されていたとしても、労働者が裁量を発揮して労働時間を短縮することは不可能である。

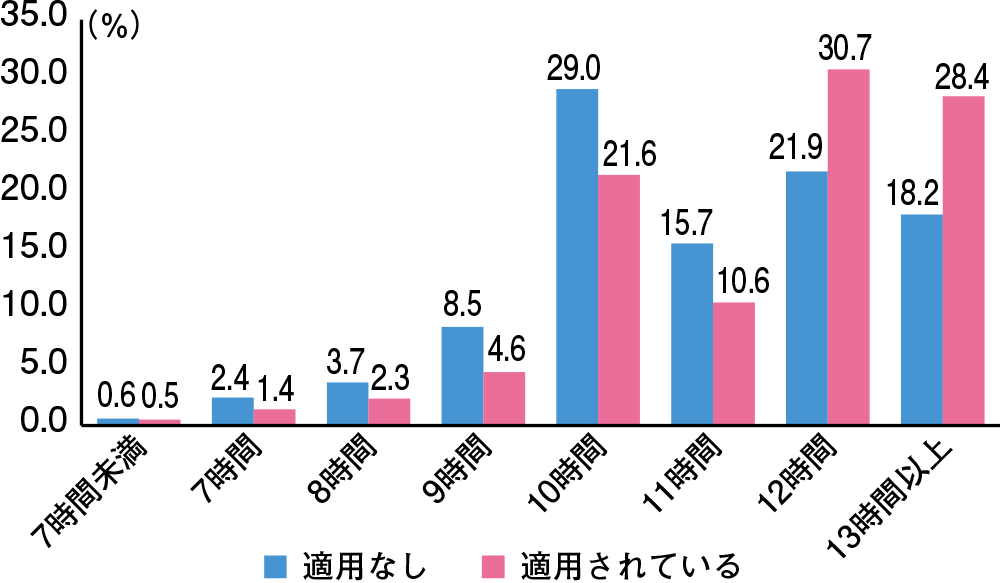

実際、先のアンケート調査では、当該制度の適用者も、業務の「遂行方法」に関する裁量はあっても、業務の「量」に関するそれは限定的なものであった。業務量をコントロールすることはほとんどできず、結果、制度適用者の方が長時間労働を担っている。さらに、「法定労働時間を優に超える業務量である」と回答した者の割合は高く、適切な業務量が設定されなければ、いくら業務の遂行に対する自由度を高めたとしても、それが長時間労働に対する歯止めとして機能することはない。

このように、業務量やその決定における不確実性が、長時間労働を生みだしている。したがって、規制緩和それ自体が労働時間の短縮に寄与することはなく、むしろこのような事態を、さらに肥大化させてしまうおそれすらある。

労使関係なき裁量労働制の導入は、長時間労働をもたらす

業務量の決定に対する労働者の参与は、労組を通じた交渉を介することで可能となる。労組は、団体交渉によって業務量の決定に関与することができるのであり、実際にヒアリングでは、過度な業務量の増大を抑制しようとする労組の動きも確認された。また、裁量労働制の導入にあたっても、法律が直接に労組の関与を要件としている。したがって、業務量の決定や制度の導入・運用においては、労使関係が極めて重要となる。

では、法律が求める労使協定の中身(対象者やみなし時間数等)は、どのように決定され、また実際の運用に、労組はどれほど関わっているのだろうか。詳しい調査結果は、本誌次号で報告するが、結果を端的に示せば、調査したすべての労組で、みなし労働時間と実労働時間との間に大幅な乖離が見られる場合、対象労働者を制度から適用除外とする対応がなされていた。つまり、長時間労働を規制する主体として労組がその役割を発揮しており、逆に言えば、労組による適切な介入がなければ、裁量労働制は、容易に長時間労働と結びつくということだ。

このような労使関係への視点は、すでに見た政府の制度改革において、決定的に欠けている。本調査からは、労組の主体的な取り組みの重要性が示されたといえる。

| ある | 9.1% (15名) |

|---|---|

| ない | 71.3% (117名) |

| どちらともいえない | 19.5% (32名) |

| 計 | 100.0% (164名) |

| 業務量の増減について、自分で決定することができる | 14.9% (32名) |

|---|---|

| 上司に相談し、変えてもらうことができる | 59.1% (127名) |

| 決める・変えることはできない | 26.0% (56名) |

| 計 | 100.0% (215名) |

| 適用者 | 非適用者 | |

|---|---|---|

| 法定労働時間を優に超える業務量である | 38.1% (82名) | 25.0% (207名) |

| 法定労働時間を少しオーバーする業務量である | 36.7% (79名) | 43.5% (360名) |

| 法定労働時間内におさまる業務量である | 25.1% (54名) | 31.5% (261名) |

| 計 | 100% (215名) | 100% (828名) |

情報労連・POSSE「ITエンジニアの労働条件・労働移動に関する調査」(本誌・2016年3月号 「残業」歯止めに労組の役割発揮が必要 参照)

- トピックス

- 2026.03増える無党派と揺らぐ政党政治

SNS時代の民主主義の行方 - 2026.03高市圧勝で変わる政界構図

「中道」再生への道とは? - 2026.01-02「対話」を通じた労働組合運動の強化へ

ネットワークを広く張り巡らせよう - 2026.01-02核兵器廃絶を「夢」で

終わらせない

期限のある目標が行動を生む - 2026.01-02「楽しい」が人を動かす

労働組合を再定義する

2026年へ - 2025.12立憲は「政権の中核政党」となる強さを

政権党になるために必要な三つの準備 - 2025.12労働時間規制の本丸は「裁量労働制の緩和」

「残業代を支払いたくない」が企業の本音 - 2025.10女性組合役員の参加拡大へ

キャリア形成支援が重要

新たなリーダー像を切り開く - 2025.06不戦と平和への誓いを次代へ

勇気と努力の結集が平和の礎になる - 2025.04「就職氷河期世代」を問い続ける

一貫した問題提起で国を動かす

- 2026.03増える無党派と揺らぐ政党政治

- 特集

- 巻頭言

- 常見陽平のはたらく道

- 渋谷龍一のドラゴンノート

- バックナンバー

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)